“是阳火旺还是阴寒虚?”仙/武侠剧中江湖郎中常挂嘴边的一句问话,也是养生节目中常见的开场白。

而在一些商品营销里,也不乏“阴阳调和”“平补阴阳”“阴阳双补”的说辞。

可见“阴阳”已成为一个跨越哲学、医学、玄学甚至营销语言的通用词。然而,我们真的理解“阴阳”吗?

王蓉蓉教授以哲学的视角和历史的深度,为我们带来一个提问——“何谓阴阳?”

《阴阳》此书既非民俗入门,也不走通俗易懂的“玄学”路线,而是深耕先秦至汉代诸典籍,从宇宙论、身体观到修身术与谋略术,将阴阳视为一种“思维范式”(paradigm),进而建构出一幅跨越哲学与实践的中国思想地图。

“阴阳”不是你以为的阴阳

当我们将阴阳等同于“男与女”“黑与白”“刚与柔”,我们已陷入现代词典意义的框架。这些表述本身即是问题的源头:它们将阴阳静态化、二元化,却忽视了阴阳概念中真正的核心——动态、关系与转化。

通过对《诗经》《尚书》《黄帝内经》《淮南子》等典籍的解读,王蓉蓉教授回溯了阴阳作为自然现象观察所得的早期意义:最初,阳是山之朝阳面,阴是山之背阴面,它们并非物质,而是关系。在中国古人的世界观里,任何事物的性质都取决于所处的语境与时间点。就像“左手为阳、右手为阴”,但若举手、放手、变热、变凉,阴阳的归属又会随之转化。

阴阳不是定性的名词,而是处境的形容词。

因此,阴阳真正表达的,是一种“活的、流动的、多维的逻辑”——世界在永恒的相对关系中运作,变化不是偶然,而是规律本身。

“阴阳”是思维范式,而非哲学概念

与其说这本书解释了“什么是阴阳”,不如说它揭示了“我们为什么总是通过阴阳来看待世界”。

这就必须提到一个关键词:范式(paradigm)。借用库恩在科学史中的概念,范式是一种塑造世界观的方法论框架,而“阴阳”正是中国思想长期以来的认知母体。

书中指出,阴阳范式的结构并不等同于逻辑二元论,而更类似“关联性思维”(correlative thinking):它关心的是事物间的感应、对照、互补、转化。例如,从天象到政治、从医学到兵法、从修身到房中术,阴阳提供的并非一套答案,而是一种思考路径——通过对立中的互含、变动中的平衡,寻找行动的契机和生活的节奏。

因此,《阴阳》展示了范式如何展开:阴阳不仅参与宇宙的生成(道、气、易、太极),也渗入政治权力、性别秩序、风水审美、医药调理等各个层面。阴阳作为思维方式,不但可以指导术的应用,还可统摄“身、家、国、天下”之间的伦理与修养。

阴阳的“功效之道”

与西方哲学家偏爱“形而上”的抽象理念不同,中国思想更注重“功效”——即思想如何能在现实世界中起作用。王蓉蓉教授展示了阴阳谋略在世界中的功效,让人意识到阴阳不是静态理论,而是“技”的来源。

例如在《鬼谷子》《兵法》等典籍中,阴阳被用来分析人事、判断时势、制定策略。所谓“捭阖之道,天地之道”,正是以阴阳开合比喻对局势的理解与操控。

书中进一步指出,“阴”的维度往往意味着背景、潜隐、不显现的条件,而“阳”则为显现、当下、直接行动。真正的谋略,不是阳刚独断,而是识阴用阳、借阴制阳——这也是对“以阳召阴,以阴召阳”最生动的解释。

这一论述非常贴近中国文化中的“成事之道”,也反映了为什么古人总强调“阴阳和则万事吉”。不仅道术、心术、房中术等个人修养之术依赖于此,连君王用兵、相地建城也以阴阳为指南。

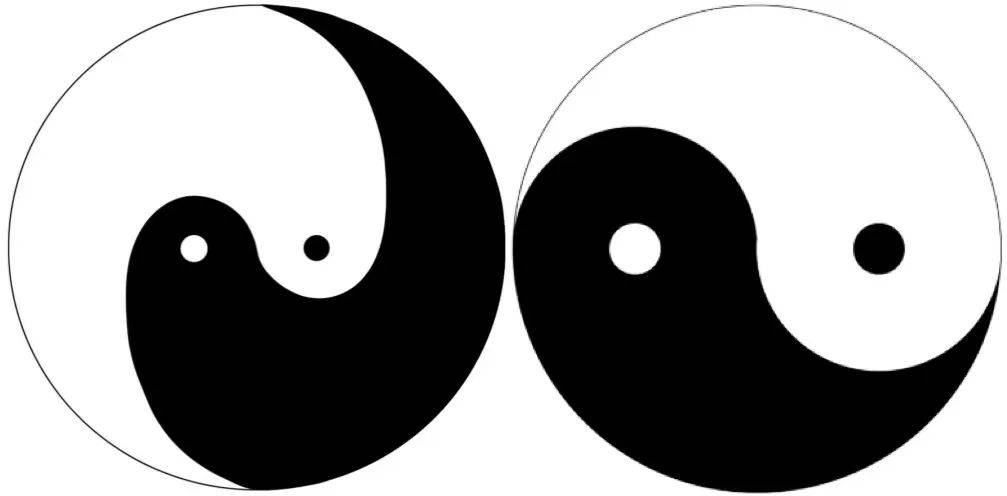

太极图中的世界观

在图像时代,太极图已成为流行符号,但我们是否真正理解它的含义?

太极图并不是阴与阳的“拼图”,而是一种“生成结构”的形象表征。黑白互绕、各含一点的结构,并非“互补”,而是说明阴阳之中始终包含着对方的种子——即“互含”与“转化”的可能性。

这种可视化的哲学,不仅形象地解释了“极阳生阴、极阴生阳”的原理,也体现出一种对生命节律的深度洞察。它启示我们:不是非此即彼,不是胜者全得,而是顺应循环、知止有时,方为道之所在。

更深一层,太极图本身也预设了一种视觉逻辑:以“象”思维统摄抽象思想,使之既可讲述、亦可图示。这种象形哲学,贯穿《易经》《黄帝内经》等典籍,构成中国思想中独特的形象理性。

古太极图与新太极图

阴阳之间

阴阳并非一组哲学术语,而是中国思想与文化最根本的呼吸方式。它关乎节奏、秩序与关系,关乎身体、修养与策略,也关乎对“生命何以可能”的深刻追问。

从大众文化中的“黑白鱼眼”出发,我们或许可以重新回望太极图的圆圈,不再只是抽象对立,而是理解世界的另一种温和方式:既不僵硬执拗,又不流于虚无。

正如“阴阳是中国思维之树之本”,其“枝繁叶茂”,构成了中国文化的底层逻辑。而我们今日若欲重新思考人类与自然、个人与群体、科技与生命之间的关系,也许无法绕开这条源远流长的古老范式。