本文起这么一个题目,也是偶然所得。2015年10月份,国画大师邱汉桥应邀在第十届园中国(武汉)国际园林博览会艺术馆举办大型个人画展,展览大获成功。作为汉桥先生的朋友,画展期间我曾多次前往观赏。六十余幅体现“北势南气,大美中国”的画作,每幅都是那么精美,那么传神,令人陶醉不已,流连忘返。我欣赏邱大师的画有个习惯,就是要看看他的题款,看看他的画名,也是想通过他的画名,来进一步了解和理解邱大师绘画的思想和潜意识,来进一步感悟和探索邱大师绘画的气场和格局,来进一步精准把握和全面透视邱大师“忘我忘象”美学新理论的崇高意境。

邱汉桥《世纪魂》

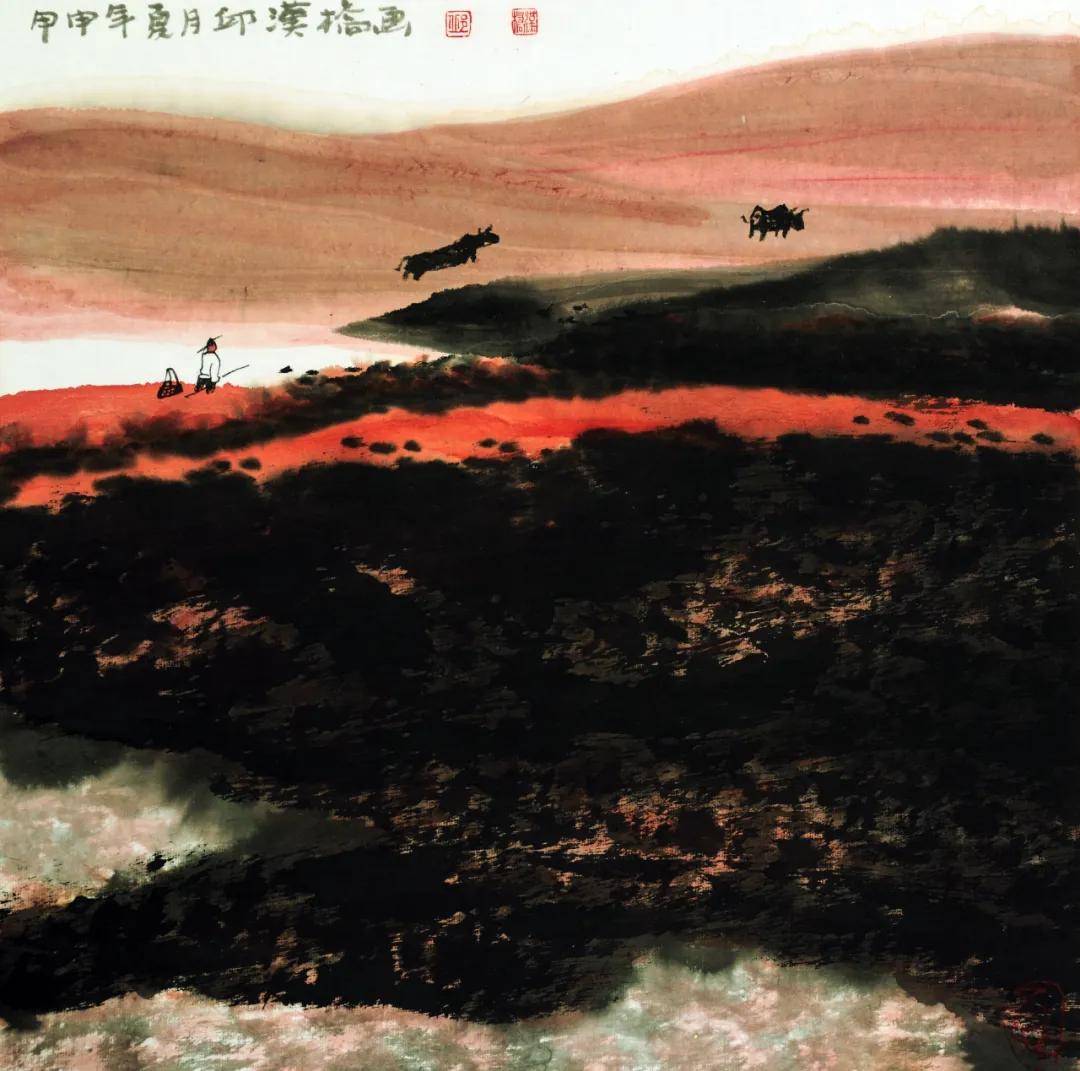

看着看着,我不仅被邱大师的每一幅国画所深深地感染和融化,同时,也被他国画中的画名所打动和折服。真是天人合一,画、名相符啊!例如,邱汉桥大师创作的国画《世纪魂》,这是他1994年创作的巨幅国画精品,获得全国第八届美术大展最高奖,这是全国国画大家们最渴望获得的奖项,因为这个奖项是文化部、全国美术家协会、全国顶级美术理论家、评论家、国画巨匠以及众多美术机构和美术资深爱好者共同评选出来的。能获得这个奖项,说明邱汉桥大师在20世纪90年代就已经取得了杰出的绘画成就,在我国国画界树立了很高的学术地位。当时他才三十多岁。看他为这幅画起的画名,再欣赏这幅与众不同的国画,你一定会觉得画名不仅大气磅礴,而且非常贴切,非常耐人寻味。你站在这幅国画面前,一定会被它的雄美壮阔所震撼。《世纪魂》扑面而来的是三座稳如磐石的大山,其中一座主山峰黑沉沉的,尤其显得挺拔昂扬,气势不凡,鹤立群山,直冲云霄。它是那么的刚毅耀眼,它裸露着胸膛和脊梁,仿佛在告诉我们,它就是这起伏绵延群山中的灵魂,它的魂魄早已向世界、向宇宙发出了震耳欲聋的呐喊和呼唤。我们沉睡了几百年,我们现在已经醒了,我们是伟大的中华民族,我们已挺直了脊梁屹立在世界的东方,怀抱伟大的梦想迎接新世纪的到来。这就是国画大师邱汉桥的民族梦、世纪魂。另一幅国画,邱汉桥大师取名叫《恒》,不看画你可能不明白其含义,当你欣赏了这幅画作后,你一定会为这个画名叫绝。《恒》是国画大师邱汉桥用他独创的“锤头皴法”创作的代表作品之一,曾多次受邀参加国内外大展,其作品受数十家媒体专题报道,广受好评。中国的山水画一般用水墨着色,用红色调的极少,因为若功夫不精,极易“画蛇添足”,出现败笔。但邱汉桥大师敢于创新,敢于站在历史和时空的高度、站在中华民族实现强国梦的高度,用雄沉壮美的慧笔,历时近一年时间,创作出了这幅具有大美意象的巨幅国画精品。你看,在那绵延起伏的山峦中,一座用深红色彩描绘的大山拔地而起,裸露的山体表面仿佛是用历史的天斧凿出来的,留下来深深的岁月痕迹。它像一位刚正不阿、铮铮铁骨的汉子,向世人展示着刚毅、坚强、壮实、大美的豪迈气概,不屈不挠,恒久故我,多少年来历经沧桑,屹立在世界的东方。它并不孤独和寂寞,在它的周边,有许多美丽的祥云徐徐向它涌来,围绕在它的身边。它似乎在向宇宙宣告:一个亘古千年的伟大梦想即将实现了。多么美好的意境,多么深刻的画名。由此我联想到我所看过的许多国画家绘画的画名,有的可谓锦上添花,有的则是牛头不对马嘴,思来想去,越想越觉国画画名的重要性不容忽视,于是决定写一篇以“中国国画的画名”为论题的文章。

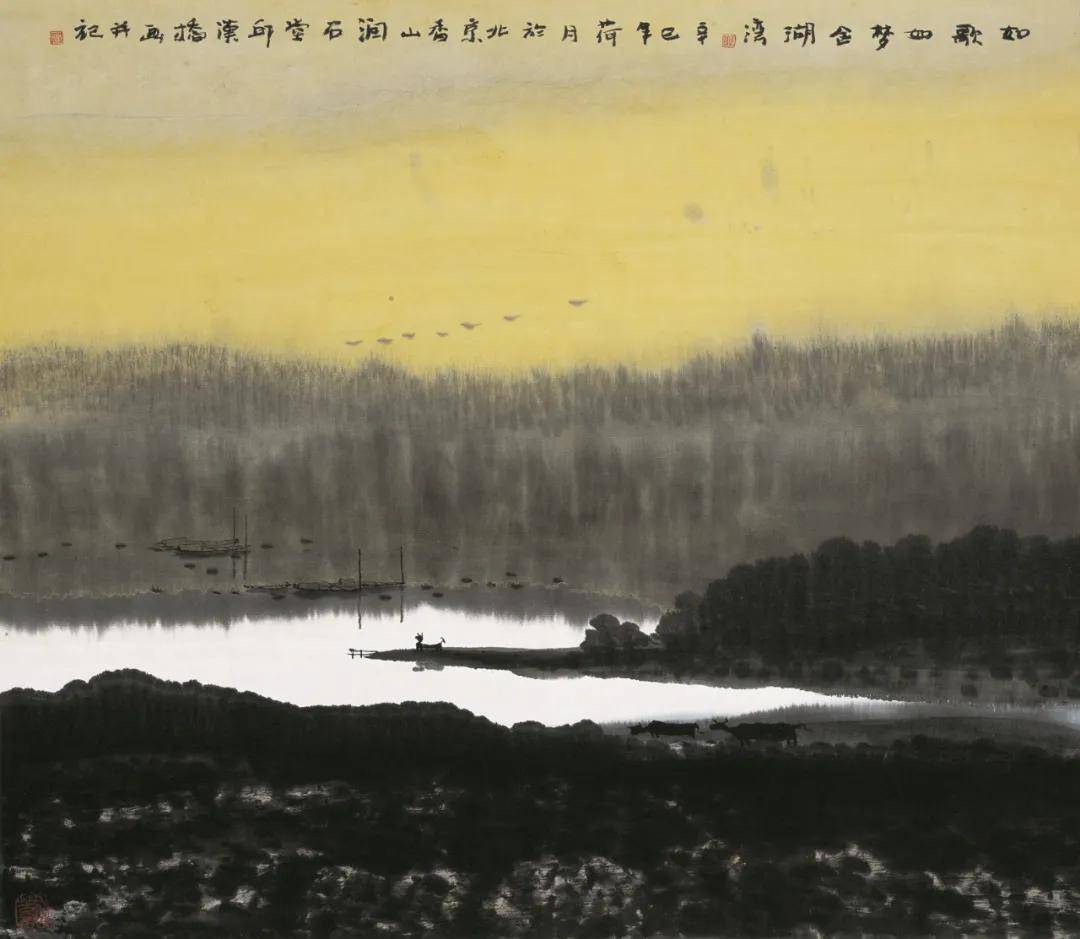

邱汉桥《如歌如梦金湖湾》

对于社会生活中的许多事物来说,名称很重要。中国的文字实在是太丰富了,各行各业,各个领域,上至中央领导,下至平民百姓,都非常地关注、关心名称和名号。许多家庭的孩子往往还未出生,备选的名字就可能起了几十个,出生长大后还要起小名、艺名、名号,甚至还可能有诨名,至于千千万万个企业的名称、产品的名称,则更是五花八门、千姿百态了。一个好的产品或商品,质量和包装很重要,名称也很重要,许多商品的名称,一目了然,朗朗上口,传播速度极快。“娃哈哈”产品,在当时的电视中一出现,中国的少年儿童们几乎都知道了,都要缠着爸爸妈妈们去买“娃哈哈”。中国各地政府部门,若要开展什么活动,部署什么工作,一定要有一帮人认真地琢磨好些日子,为的就是要起一个与众不同的好名称。有的领导还特别提出来一定要起与前任领导提法不一样的名称。自己当政,有自己的主张,喜欢标新立异,另起炉灶,也不是什么违法乱纪的事,算是人之常情。中国几千年来的文化生活习惯,要想全部一下子改掉,绝不可能,凡事不能不急,也不能太急,凡是操之过急的事情今后一定会走回头路,这就是历史经验。因此对有些文化生活习惯,应该以宽容的态度对待,切不可横加指责,甚至乱棍暴打。应该说,凡是想在名称问题上有点作为、敢于更名改姓的人,基本上都是个性比较突出、创新创造意识比较强烈的人,可惜的是,中国具备创新创造能力的人,还是少了一些。不过,正是因为有了这样一批人,我们才看到了许多好名称,我们的文字才能不断体现出时代的特点,跟上时代的步伐,中国的汉字语言文化才能不断地广采博纳,融通发展,不断走向世界文化的高峰。

当然,名称很重要,实际上,内容更重要,名称与内容应名实相符。有了好的内容而没有好的名称,那就太令人遗憾了。那一定是负责名称工作的人士,要么是文化素养不高,要么是综合概括能力太差,用现在时髦的话是“差几个层次”。如果光有好的名称,而内容却不好,或者不太好,那这件事情基本上做不好,也不会长远。因为华而不实,是人人都讨厌的。由此可见,内容和名称对于任何一件事物来说都很重要,两者应该高度统一。只有高度统一起来了,这件事物才能靠得住,才能广受欢迎,才有生命力、感染力和影响力,才会为大众接受和理解,并进而发展到喜欢、喜爱甚至成为其铁杆“粉丝”,这才是大家所称道的事情。

邱汉桥《牛趣》

也可能是我思想过于复杂了一些,本来只是谈谈画名,却又情不禁写了上述这些文字,这可能是非专业美术评论员的毛病,容易偏题,容易联想,喜欢从别的事物中来寻找论点、论据,以补充自己专业知识的不足。好在当今我们这社会还比较宽容,而且事物的本质和内在规律基本上是相通的,再说,“触类旁通”也是古人的至理名言嘛。所以国画画名的专业性、艺术性虽然非常强,但与其他事物的道理都是相似的。比如说,如果某位画家的国画没有画好,或者说画得不好,那么国画画名起的再好也不可能成为精品;如果某位画家的国画画得不错,可惜名称没有起好,或者让人觉得画名不符,文不对题,那么这就有问题了。要么是这位画家粗心大意或者不太重视国画的名称,要么就是自身的文化素养不高,形象思维、理性思维、逻辑思维的能力不强,提炼不出国画恰如其分的画名。还有的可能是国画虽然画得不错,但在起画名的时候过于标新立异,追求与众不同,所起国画画名深奥难懂,令人费解。更有甚者,看了其画名,反而对其画作的理解越发糊涂了,甚至彻底破坏了欣赏画作时的那份审美享受。这可不是危言耸听,这是我们在欣赏国画和品读其画名时经常会发生的事儿。当然仁者见仁,智者见智,每个人的经历、阅历、习惯、修养、文化品位等不同,对这件事儿的感觉可能是不一样的。但不管怎么说,名副其实,形式和内容一致,这个基本的要求和标准,大家还是认同的,这也是我们各行各业、各界人士所共同追求的一个目标。因为,只有达到了这个目标,才可能说离崇高更近了一步,与完美更靠拢了许多。

实际上,在我国的国画领域,许多国画大师之所以能成为大师,除了国画能开宗立派、画得特别好之外,还有一个重要原因,是他们的许多国画精品,其画名都起得特别好,一看他的画名,就很想看他的画。看了他的画再看画名,往往是茅塞顿开,恍然大悟,思想和境界仿佛一下子离大师们更近了,与大师们所想表达的意境融合得更紧了,并往往会由衷地感叹,这画名起得真是绝妙。此画与此名仿佛天生一对,地生一双,绝不可能再分开了,并且会深深地在脑海中留下烙印,难以忘怀。比如齐白石大师的国画《十里蛙声出山泉》,初一看这幅国画,不就是画了几条小蝌蚪在山泉中随着泉水的坡度在往下游吗?再看看这幅画的画名,细细地品味,遐想,不禁会大声叫绝。如果再知道这是大文学家老舍先生与齐白石大师一段有趣的故事,你一定会想象到在青蛙交配的季节,虽然只见眼前的六只小蝌蚪,但却使人隐隐如闻远处的蛙声正和着奔腾的泉水声,演奏出一首悦耳的乐章,连成蛙声一片的效果。白石老人以诗人的素养,画家的天才,文人的气质创造了如此优美的意境。他把诗情画意融为一体,达到了中国画“诗中有画,画中有诗,画、名一致”的境界。近现代还有李可染大师的国画《万山红遍》《长征》,关山月、傅抱石的《江山如此多娇》等,都是画和画名高度统一的典范。古人如宋代张择端《清明上河图》,范宽《溪山行旅图》,冯远《踏歌图》,元代黄公望《富春山居图》,赵孟頫《红衣罗汉》,王蒙《夏日山居图》,倪瓒《渔庄秋霁图》,看了画名,我们就可以更深刻地理解那些画的意境了。

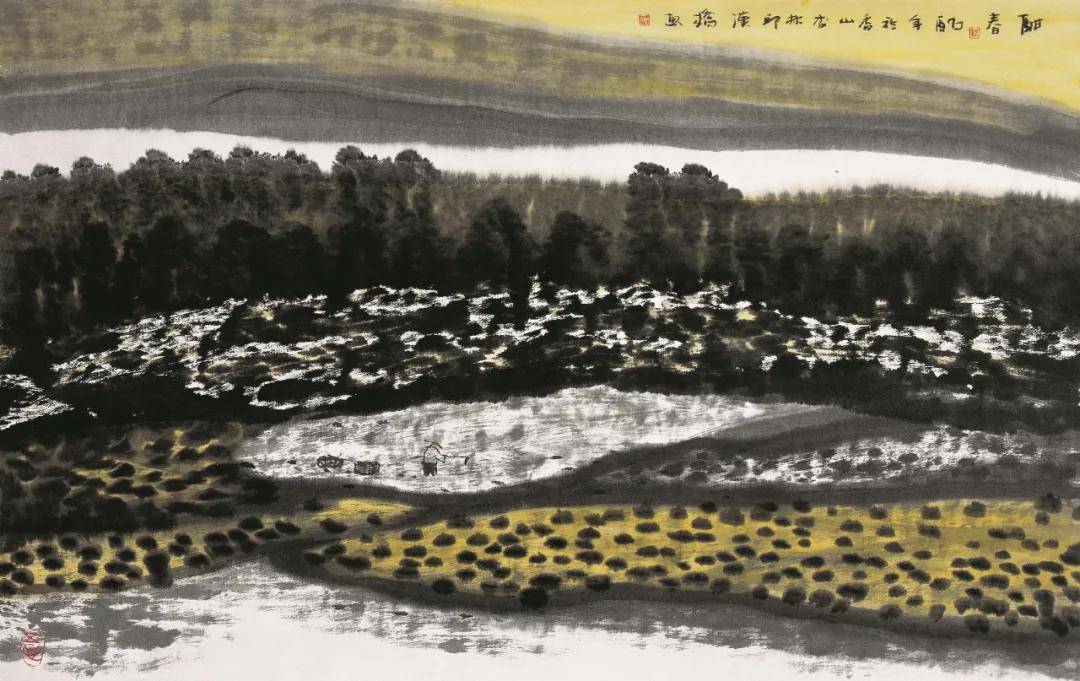

邱汉桥《酣春》

当然,也有许多国画是没有画名的,仅有画家的签名或印章,这或许是因为画幅太小的原因,不方便写更多的字,也可能是画家暂时还想不出更好的文字来表达画作的意境,其画作就被人收藏了。不过,现当代国画家一般都会给自己的画作起画名,即使没有为每幅画起画名,也会把自己的国画进行分类起名,这样,也会方便赏画者对画作有更好的理解。当然,也有许多国画家没有给自己的国画起名,而是写一段文字,或是写几句诗词,其目的都是为了记下自己作画时的心得,方便别人或后人对画作的了解和领悟。可见,画和名,包括画中的诗词和文字,如何高度地统一起来,如何融为一体,相得益彰,发人深省,耐人寻味,这是许多画家最为重视、最费心劳神的事情。因为谁也不愿意自己辛辛苦苦创作的一幅好画,最后被画名给误事了,所以如果说画家们不重视起画名,这可真是冤枉他们了。问题是有些国画家所起的画名,确实是词不达意,直白牵强,没有意境,缺乏想象力和包容力,不能激发观赏者的审美意识和观赏激情,有的甚至毫无目的地抄袭古人前人的画名,毫无创新和自己的特色,这也是一般画家和国画大师的差距之所在。

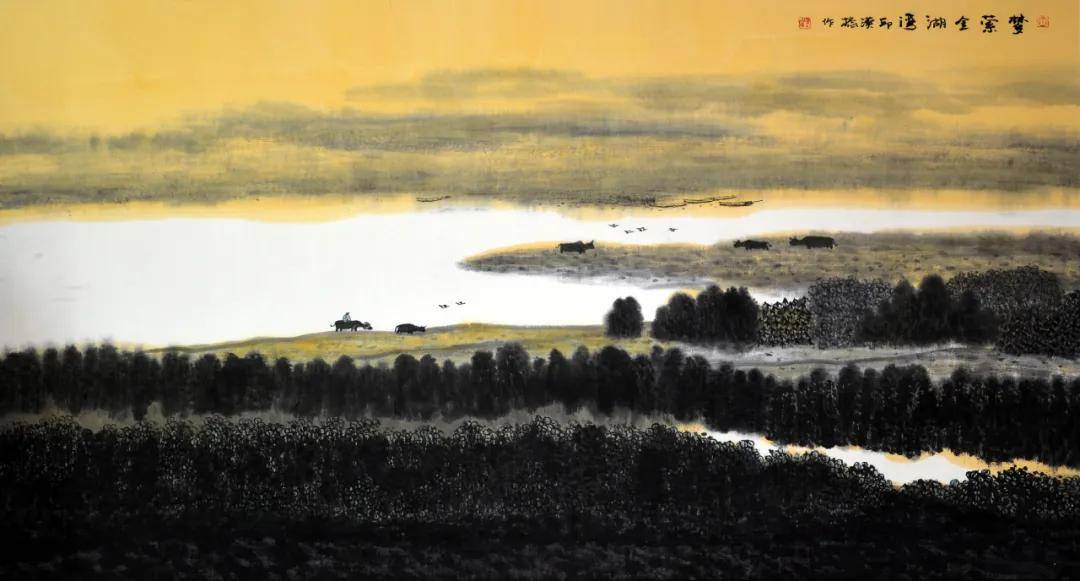

观赏国画大师邱汉桥的许多精品国画,同时细心品赏他给其画作所起的画名,你会觉得其画名非常的贴切,非常的有韵味,真的是恰如其分,恰到好处。由于邱大师创造了“北势南气,山水大成”的绘画新体系,他的绘画既有北国的崇山峻岭,磅礴气势,又有江南的温婉雅致,浪漫幽静,所以他的许多画名,确实是名如其画。许多美术评论大家如袁宝林、王镛、刘勃舒、郎绍君、南子绪、刘大为等纷纷称赞邱先生“达到了一种超越前人的高度”“红色的壮丽,黑色的崇高”,他的画如同“流动着山河之美的音乐”,震响在当今中国画坛。由于邱先生的画达到了很高水平,已经进入了“画思想”的高境界,具有许多抽象的意识流,他的国画“含古接今一点通”“思接千古,目穿万里”。所以,有些第一次观赏邱大师国画的朋友,觉得他的国画气势逼人,大气壮美,温暖浪漫,个性鲜明。有些朋友一看他的国画,第一反应就是“这绝对是大师级的画家”,但是你让他说出某幅画的意境和特点,他可能说不上来。不过当他看到了邱大师国画中的画名,往往就会很快地能基本领悟到邱大师国画中的意境,若能多凝视一下,必能提升其观赏者的观画领悟力和审美艺术享受。邱大师的许多画迷们说,观赏别的国画家的画,往往看了一遍,便觉索然寡味,而欣赏邱大师的画,非常耐看,越看越有味道,他的每一幅精品国画的画名,越想越觉得意味深长,韵味无穷,发人深省。例如他为画长城的画起的画名是《屹立》,他为人民大会堂画的一幅以北京香山红叶为题材的巨幅国画起名叫《金秋无际》。他创作的一批纯水墨画作画名也起得非常好,如《月光曲》《拜月图》,另如《难忘》《五岳情怀》,非常大气包容,别具一格。他创作的《神山圣水》系列尽展北方山水的风采,观之令人难以忘怀。他的青少年时代是在湖北度过的,所以他画了一批独具特色、与众不同、气韵生动的江南风光山水画,他为这些国画起名叫《春到金湖湾》《梦萦金湖湾》《金湖湾小憩》《金湖之歌》《梦回金湖湾》《金湖湾放牧》,等等。凡是有过江南生活经历的人士,无不认为这些画名起得好,极具诗情画意,更有甚者急忙将“金湖湾”三个字的网名抢注。“金湖湾”的商标目前也被抢注。可见邱大师国画画名的影响力之大。

邱汉桥《梦萦金湖湾》

古人早就说过,题好文一半,引申到国画里来说,画名起好了,国画更能添光彩。国画画名看似只有几个字,很简单,实际上真正要为一幅画起好画名,也是很难的。有些国画家可能是先想好了画名,再来画画,但国画大师邱汉桥经常是先画画,一边画一边思考,甚至思考了很长一段时间,才把想好的画名题写在画作上,所以许多美术界、文化界的专家们都认为邱先生的国画画名起得非常好。看邱先生的国画画名,你就觉得邱大师的文化功底非常深厚,他的国画画名可以说既有艺术性,又有社会性;既有民族性,又有世界性;既有客观性,又有延伸性;既有历史性,又有时代性;既有教育性,又有审美性。这是邱先生绘画四十年来,既甘于寂寞,潜心中国国画的创作、创新、创造,又博览群书,非常重视“功夫在诗外”的结果。所以他的国画画名,如同他的国画一样,极具学习研究价值,并且独具一格,丰富了中国国画“诗、书、画、印”的历史传承。邱大师的国画画名,将会连同他的国画一道,载入中国美术文化殿堂的史册。