伊迪丝·华顿(Edith Wharton),生于1862年1月24日,逝世于1937年8月11日,是美国文学史上一位杰出的作家。她生长于镀金时代的上层社会,以犀利的笔触批评了社会对个体的束缚以及上层阶级在奢华、纵欲和懒散生活中展现出来的堕落与道德腐化。作为一位写实主义作家,她的作品深入探讨了人物如何在物质和精神的冲突中挣扎,如何面对道德的考验而继续生活下去。华顿不仅是一位文学家,还是一位活跃的慈善家和战地记者,曾亲自深入一线,记录战争中的人道主义灾难。

伊迪丝·纽博尔德·琼斯(Edith Newbold Jones)于1862年1月24日出生在纽约曼哈顿的一栋典雅的褐砂石住宅里。她是家中唯一的女儿,拥有两个哥哥,弗雷德里克和哈利。她的父母——柳克丽霞·莱茵兰德和乔治·弗雷德里克·琼斯——都是美国革命时期的贵族后裔,他们的家族在纽约上流社会中世代显赫。然而,由于美国内战的影响,琼斯家族的财富大为缩水,导致他们于1866年移居欧洲,躲避战争带来的经济困境,频繁往返于德国、罗马、巴黎和马德里等地。尽管在1870年曾短暂染病且患上伤寒,伊迪丝的童年依然在奢华和精英教育的环境中度过。由于当时的社会观念,她并未被允许接受正规学校教育,但她却接受了多位家庭教师的指导,学习德语、意大利语和法语,渐渐培养起了扎实的学术基础。

1872年,琼斯夫妇决定返回纽约,伊迪丝也开始了她的写作生涯,并对古典文学产生了浓厚的兴趣。到了1878年,她已创作出一本诗集《诗篇》,由她母亲资助进行私人印刷。1879年,伊迪丝虽然身为未婚女子,但却在《大西洋月刊》编辑威廉·迪恩·豪厄尔斯的推荐下,开始为该刊投稿,她的部分诗作在其中刊登。1890年,伊迪丝与《大西洋月刊》建立了长期的合作关系,发表了许多作品,并且与编辑布利斯·佩里有过亲切的交流,表示自己很感激他们对她创作的支持。

1878年,伊迪丝与亨利·莱登·史蒂文斯订婚,但由于他的母亲反对,婚约未能继续下去。两人未能携手走进婚姻殿堂,史蒂文斯母亲的反对主要源于她认为伊迪丝的才华过于出众,无法成为家庭的传统女性角色。到了1883年,伊迪丝回到了美国,在缅因州度过了一个夏天,在那里,她遇见了未来的丈夫——波士顿银行家爱德华(泰迪)沃顿。两人在1885年4月成婚,虽然夫妻俩在性格上没有太多共通点,但他们还是度过了一段浪漫的时光,先是一起在纽波特避暑,随后又前往希腊和意大利旅行。

1897年,伊迪丝的第一本非小说类作品《房屋的装饰》问世,成为畅销书。这本书讲述了她对设计和建筑的深刻理解,此外她还与设计师奥格登·科德曼一同合作,装饰了她在纽波特的新家。伊迪丝对美学的热情深刻影响了她的小说创作,她所描写的人物与其居住环境往往密切相关,房子成为了角色个性的一种象征。她与沃尔特·范·伦斯勒·贝瑞的友情也在这一时期加深,贝瑞不仅帮助她编辑书稿,后来她甚至称他为“毕生挚爱”。

尽管伊迪丝在早期尝试写作戏剧,并创作过一部名为《怀疑的影子》的三幕剧,这部剧原计划于1901年在纽约首演,但由于某些原因,制作被取消,该剧直到2017年才被重新发现。她的戏剧创作未能获得广泛认可,但她的小说作品却逐渐取得了巨大成功。她与亨利·詹姆斯的友情也始于1900年,两人建立了深厚的文学交流与支持。随着小说创作的逐步发展,伊迪丝的作品开始被越来越多的读者和评论家所喜爱。

1911年,伊迪丝出版了小说《伊桑·弗洛姆》,这本小说描绘了一位生活困顿的农民在压抑的家庭环境下挣扎求生的故事。尽管《伊桑·弗洛姆》未获得商业上的巨大成功,但它却深刻揭示了人类内心的孤独与痛苦,成为了她最受推崇的作品之一。她的社会责任感也体现在她对第一次世界大战的关注上,战争爆发后,她定居巴黎,并开设了一个美国难民旅馆,积极为战争中的平民提供帮助。

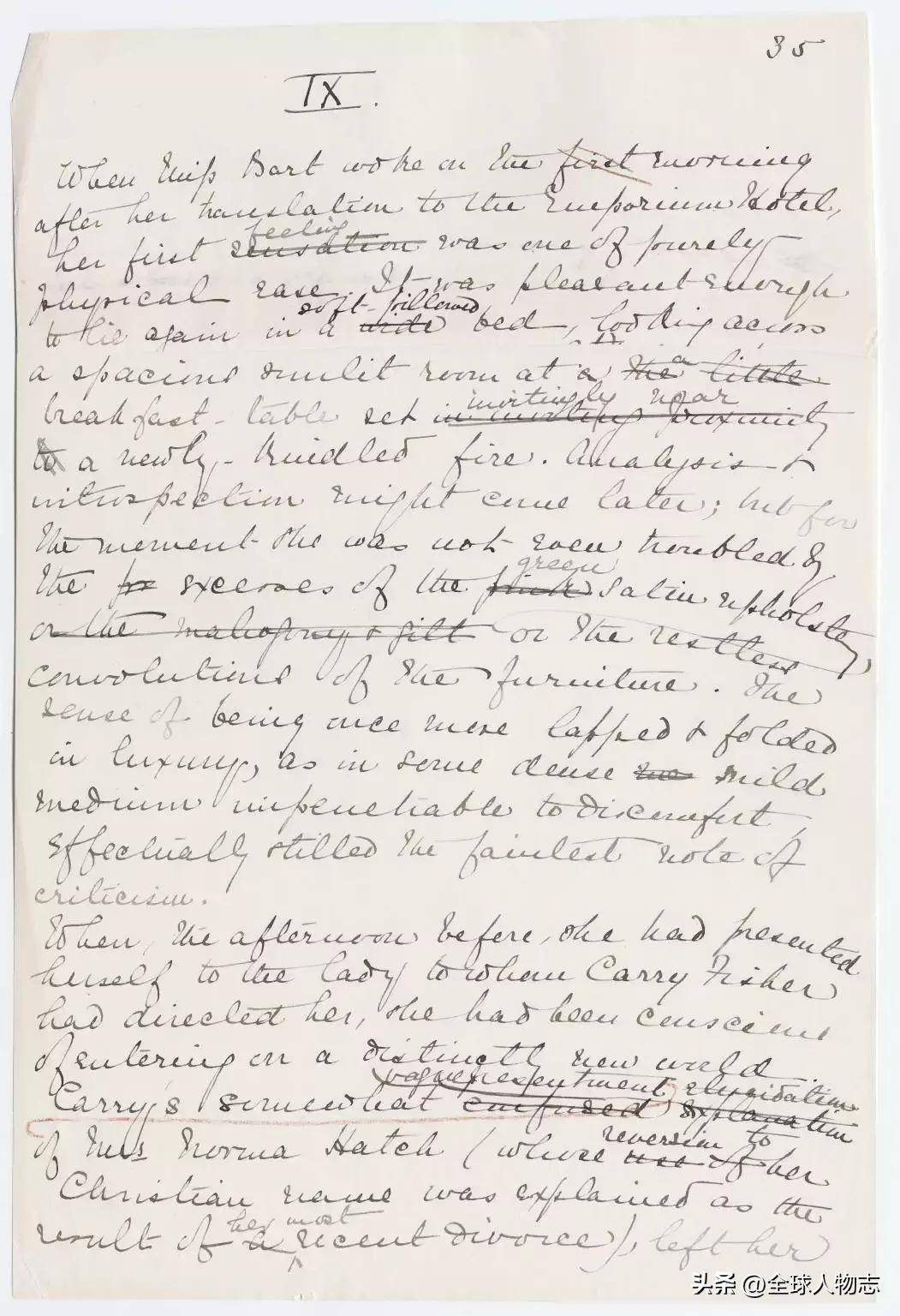

在她的晚年,伊迪丝经历了许多个人和职业上的挑战。她与丈夫的关系早已破裂,最终两人在1913年正式离婚。在随后的岁月里,她专注于写作,并开始涉足更多与社会伦理、道德冲突相关的主题。1921年,她凭借小说《纯真年代》获得了普利策小说奖,成为首位获得这一奖项的女性。尽管作品并未引起广泛的关注,但《纯真年代》被认为是她文学创作的巅峰之作,作品对镀金时代美国上层社会的腐化和堕落进行了尖锐的批判。

伊迪丝·华顿的创作不仅仅限于上流社会的生活,她同样也表现了对下层人物的深刻理解与同情,她将下层社会人物内心的困惑与对美好生活的渴望细腻呈现。她的作品至今仍然深刻影响着后世的作家,阿里夫·巴特曼和科尔姆·托宾等人都曾表示受到了她作品的启发。她通过写作不断探索人类的情感与社会的复杂性,用她那精致的笔触刻画了无数生动的角色,塑造了无数触动人心的故事。

伊迪丝·华顿的遗产仍然深远,她的作品不仅塑造了美国文学的面貌,还启发了一代又一代作家。