顾彤春,顾先生谓之齐鲁名人,非虚妄之称也。少聪慧,爱读书,且过目不忘。受外祖父影响,小学时即用文言写文章。书大楷,尤擅颜体。先生退伍后时逢高考解冻,连续两年参与高考,于1979年7月以全县文科第二名考入曲阜师范学院中文系,其刻苦奋斗,名扬乡里。先生之所以毕业不久即被省委宣传部纳入高层机关,因其发表在省委党校《理论学刊》一篇文章《从史记货殖列传看司马迁富民思想》,立论新颖,论述宏阔,又恰逢思想解放之需。部长苗枫林如获至宝,急调先生入部,是为研究室秘书。

而后省委创办理论刊物《三不月刊》,从大众日报和社科院调入三名理论界名家办刊,顾先生名列其中,随后即任名为编辑室主任。办刊8年,期间编辑文字过千万,发表理论文章过百万字。同时为网络办撰写评论文章数篇,被评为齐鲁网评之星。

先生博览群书,才华横溢,以究天人之际,成一家之言为己任。一生出版著作多部,尤以山东人民出版社《探求真理的足迹》和《社会主义市场经济简论》影响为最。出版文学著作五部,散文集《幸福是一种感觉》,杂文集《燕山杂谈》影响广泛;报告文学集《滨岭春秋》乃深入千米以下煤矿而作;《格律之美:现代人创作古体诗词浅析》和《燕山飘雪新古典诗词精选集》乃探讨新古典诗词扛鼎力作和传世之作。

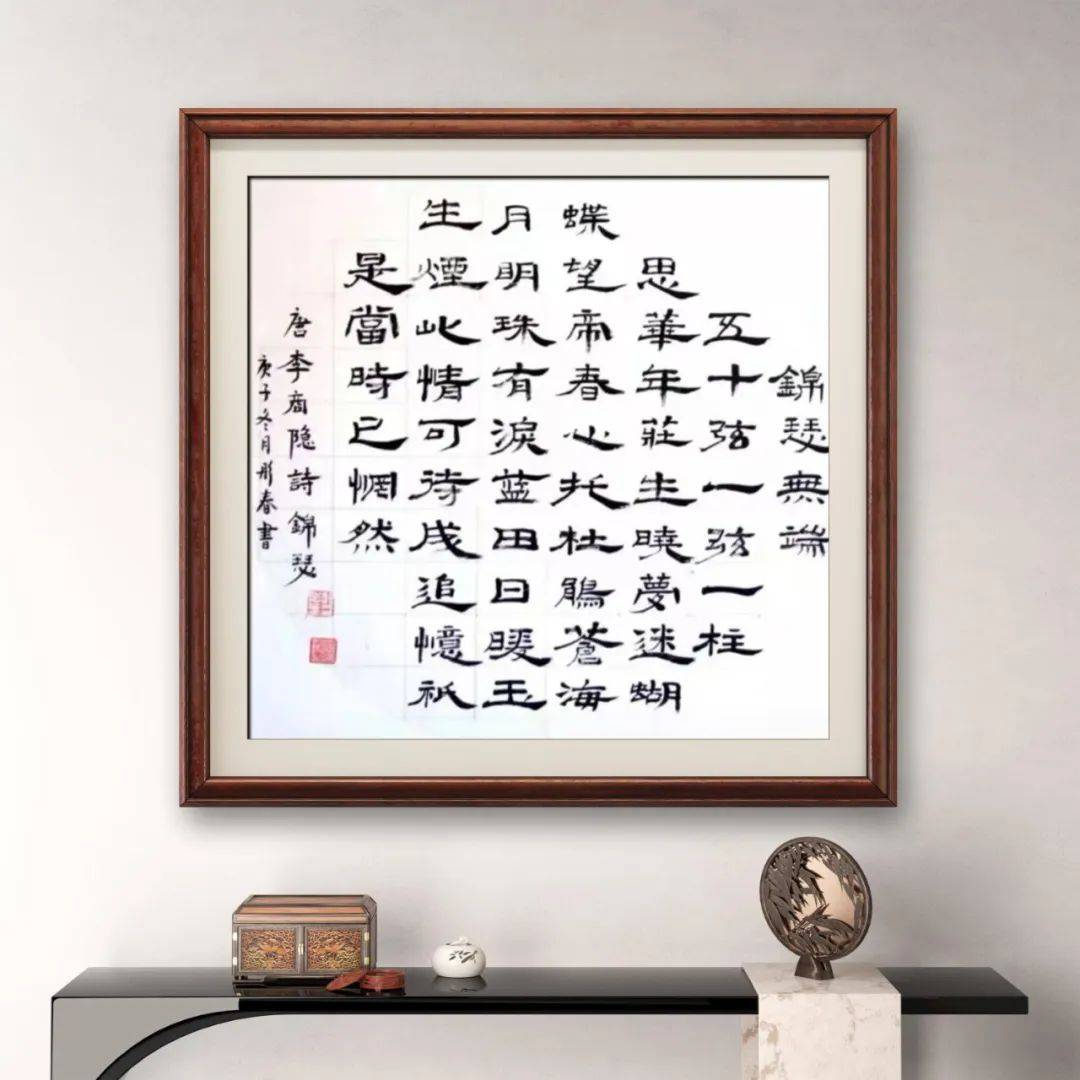

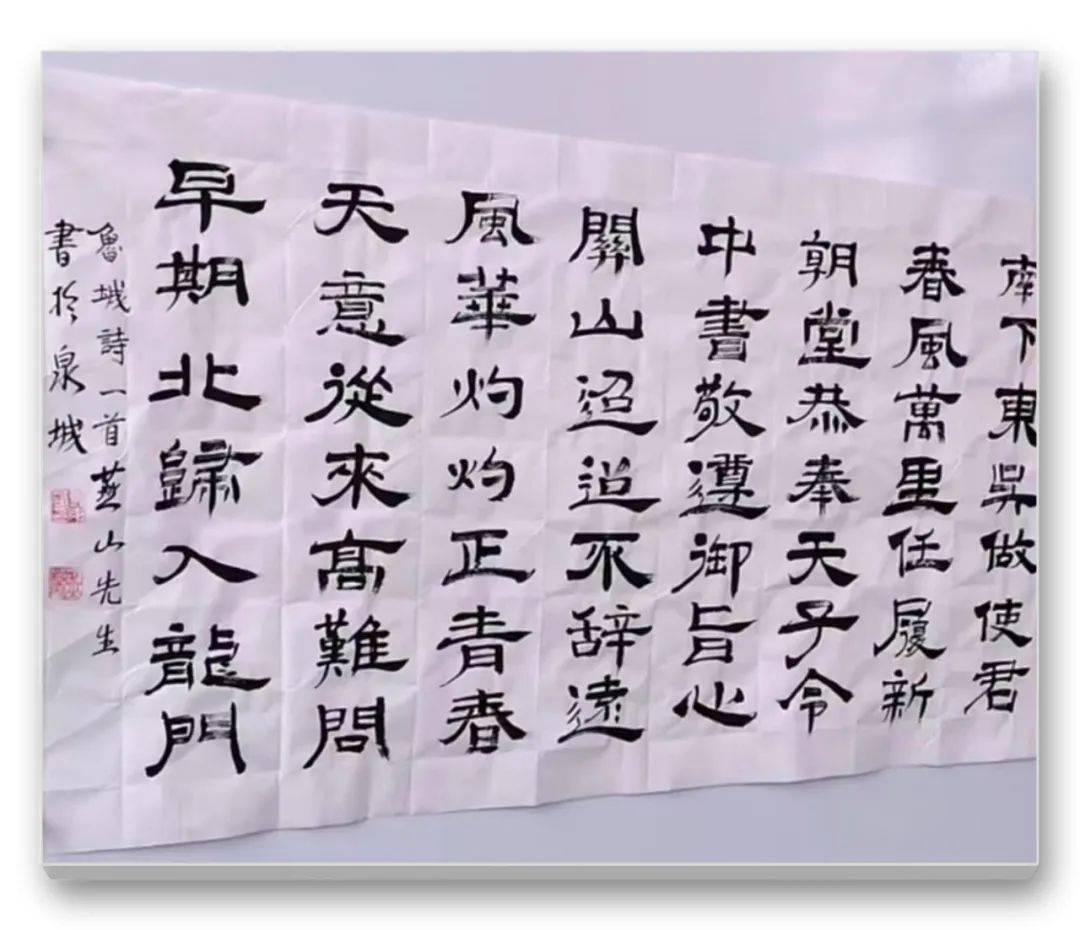

先生最突出的成就,是在诗词理论研究和创作方面。理论上提出新古典诗词概念,即将古代格律与当代新生活结合,写出既符合格律又反映新时代内容的新古典诗词。与唐诗宋词一脉相承,又有所区别,有继承有发展的新文学样式。先生一生创作新古典诗词600余首,可以说是济南历史上李清照和辛弃疾之后的又一高峰。

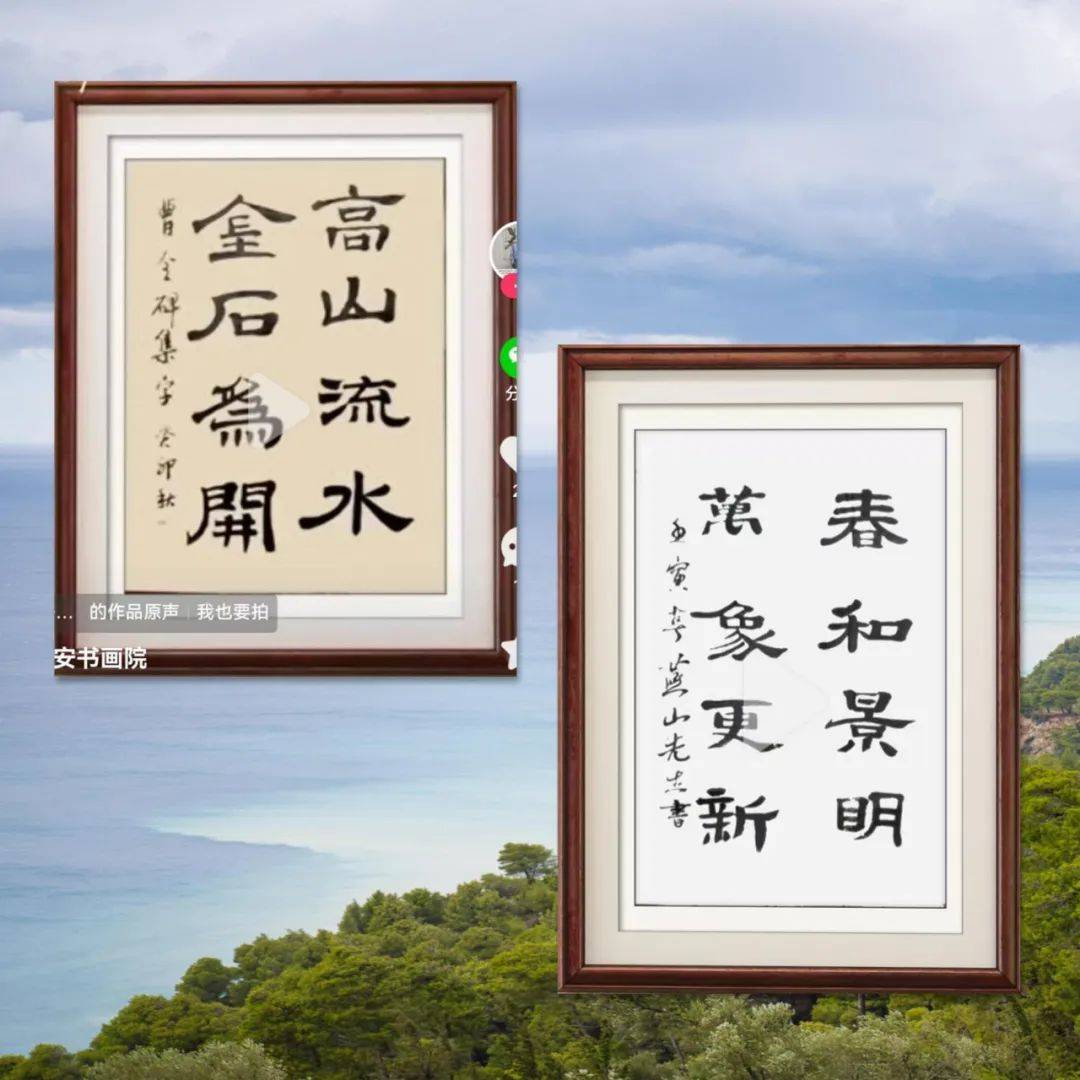

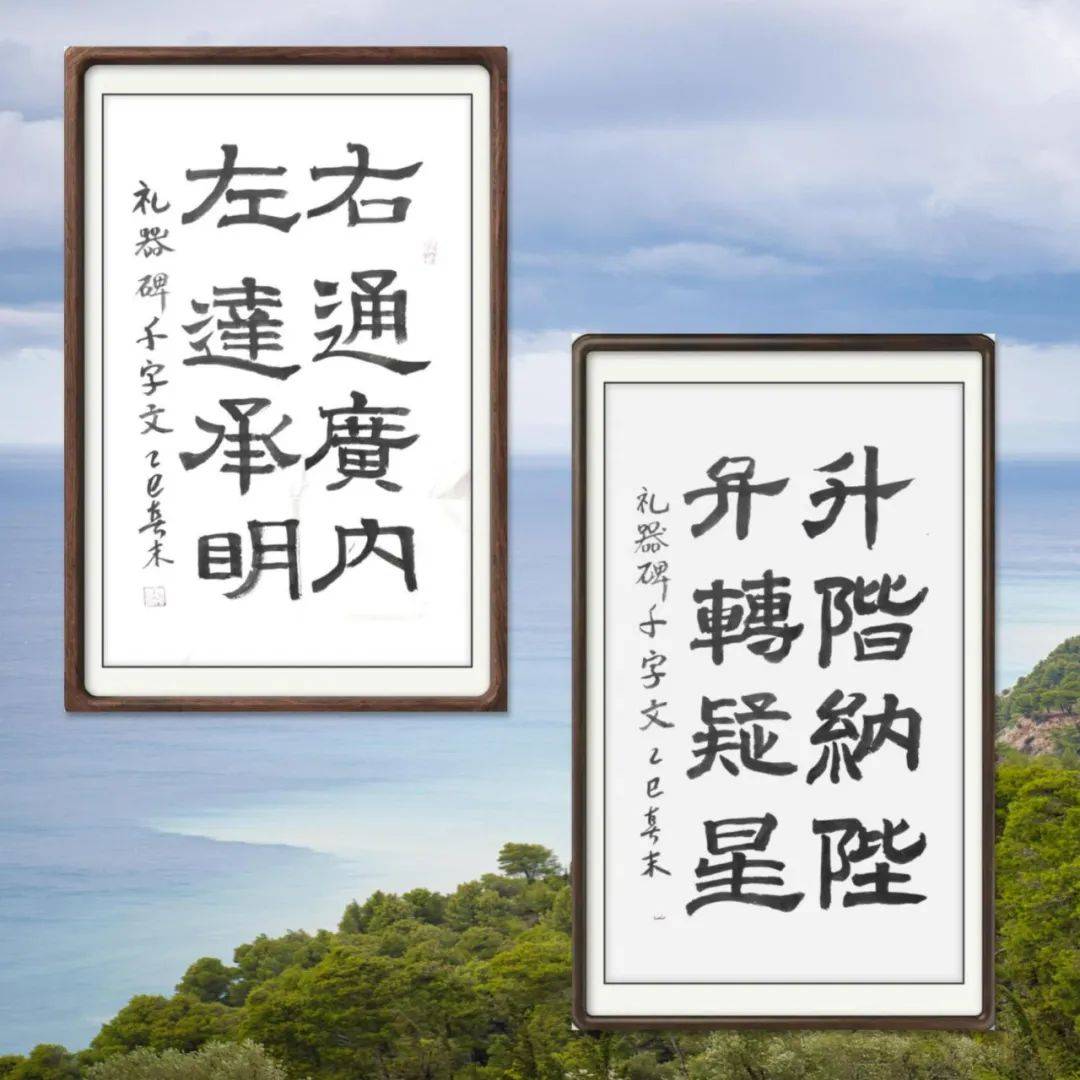

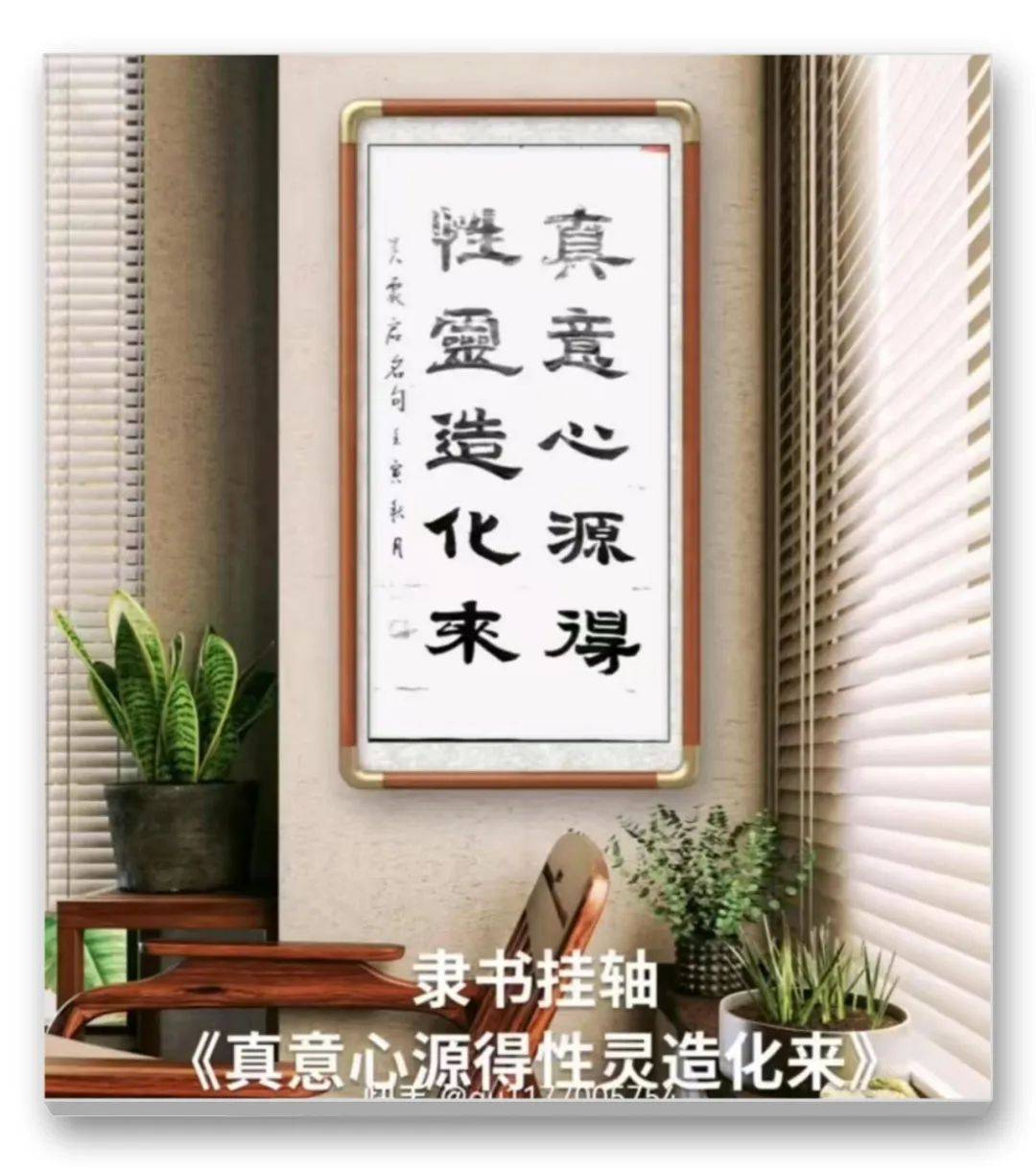

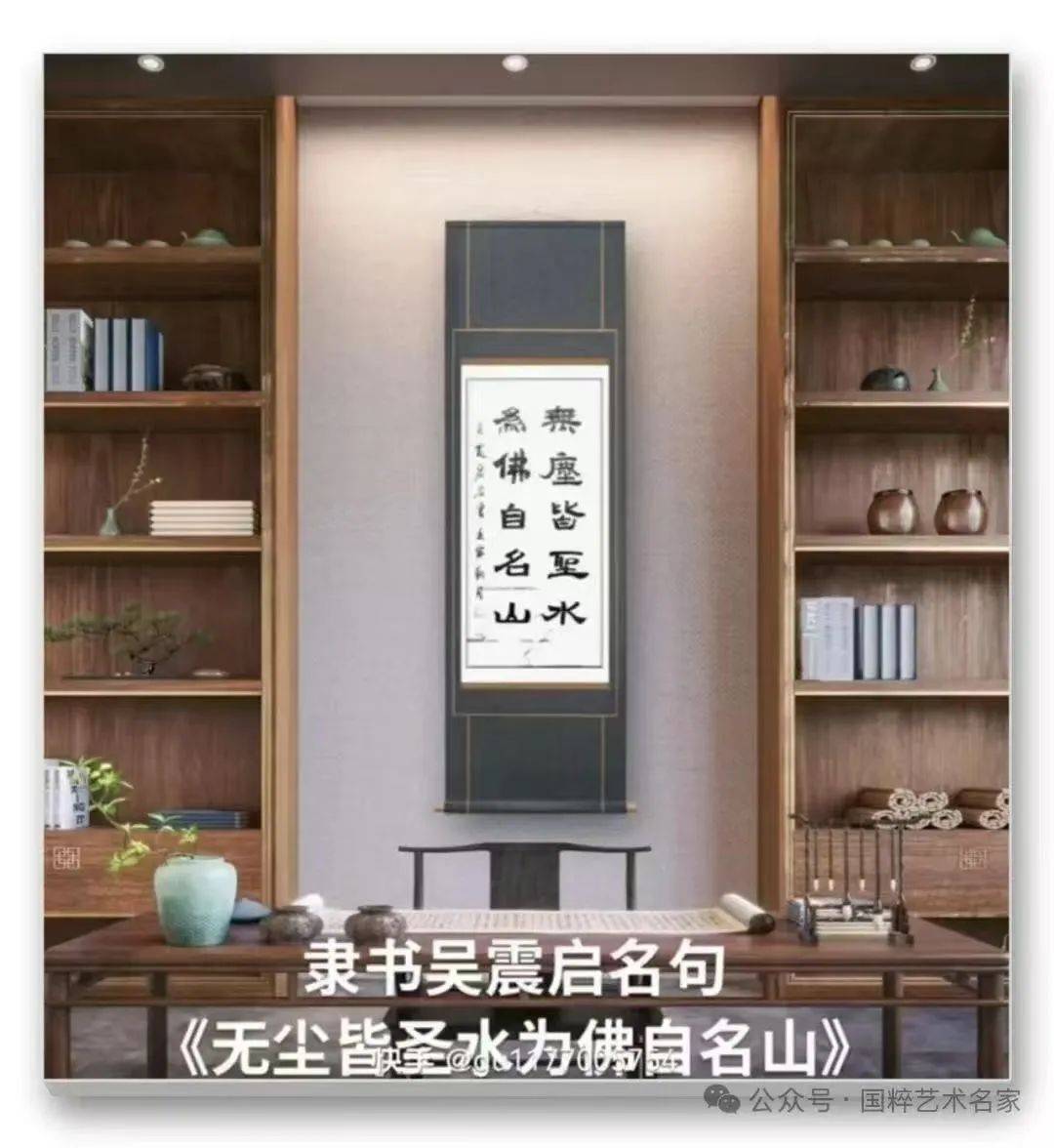

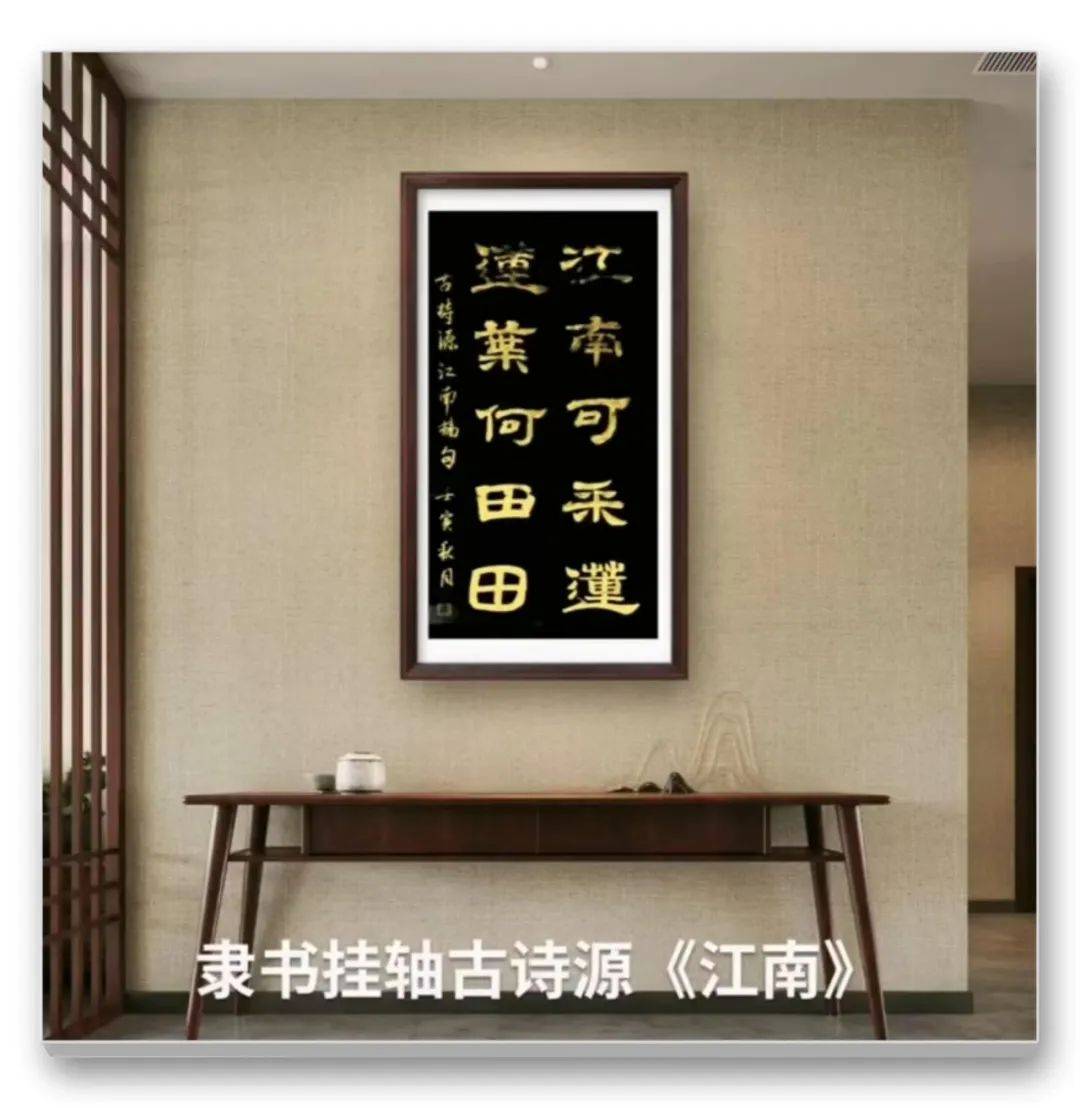

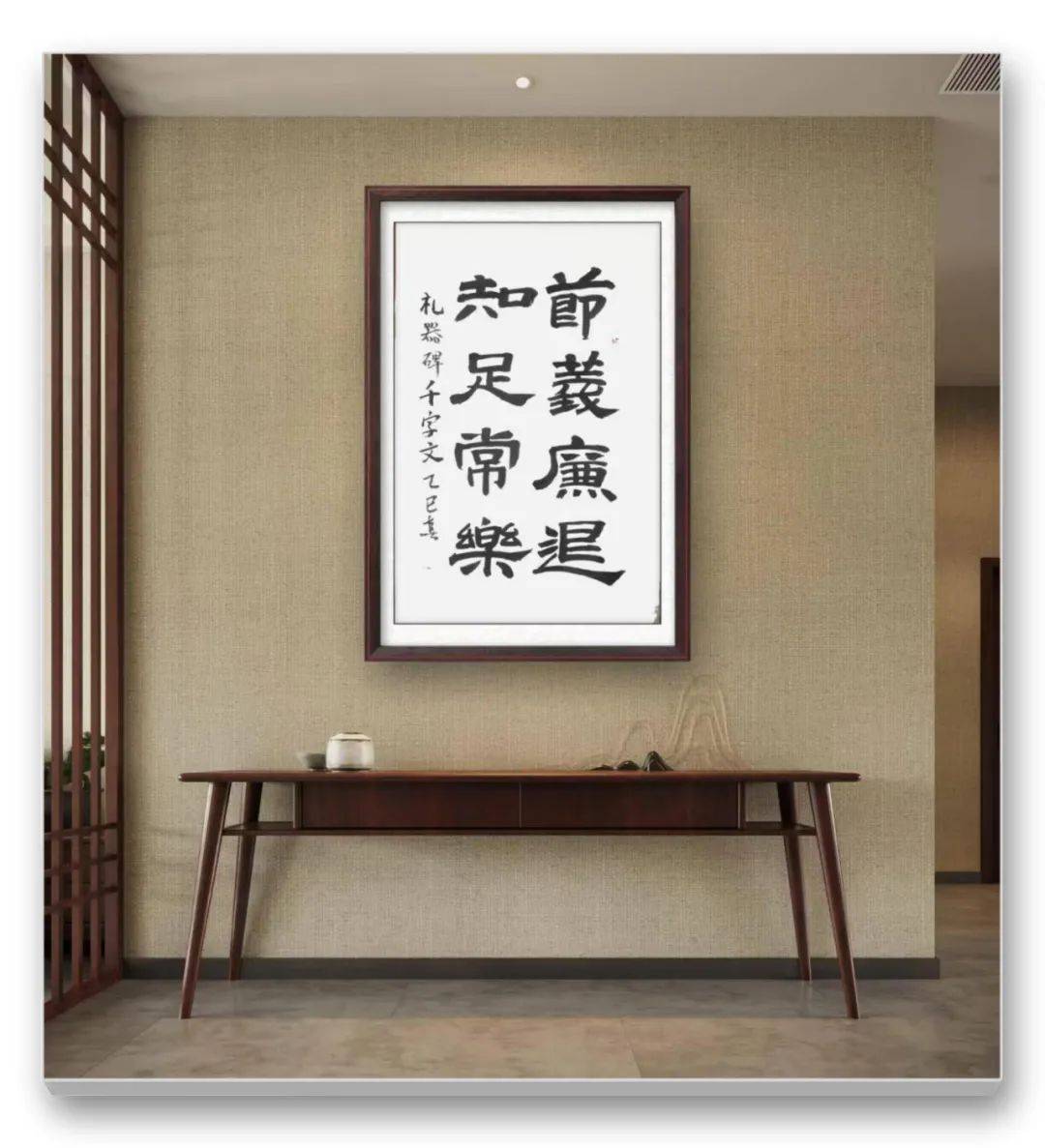

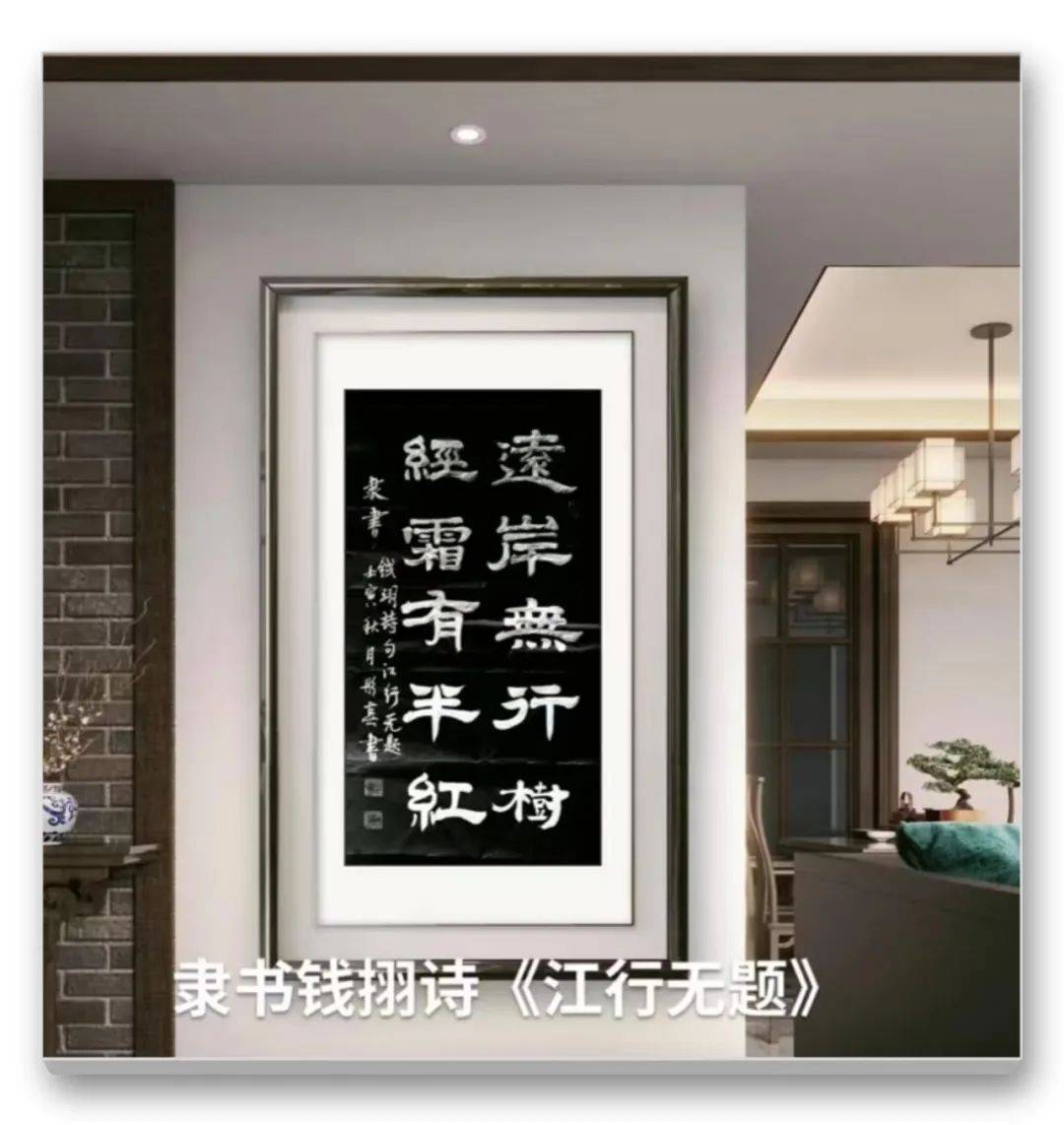

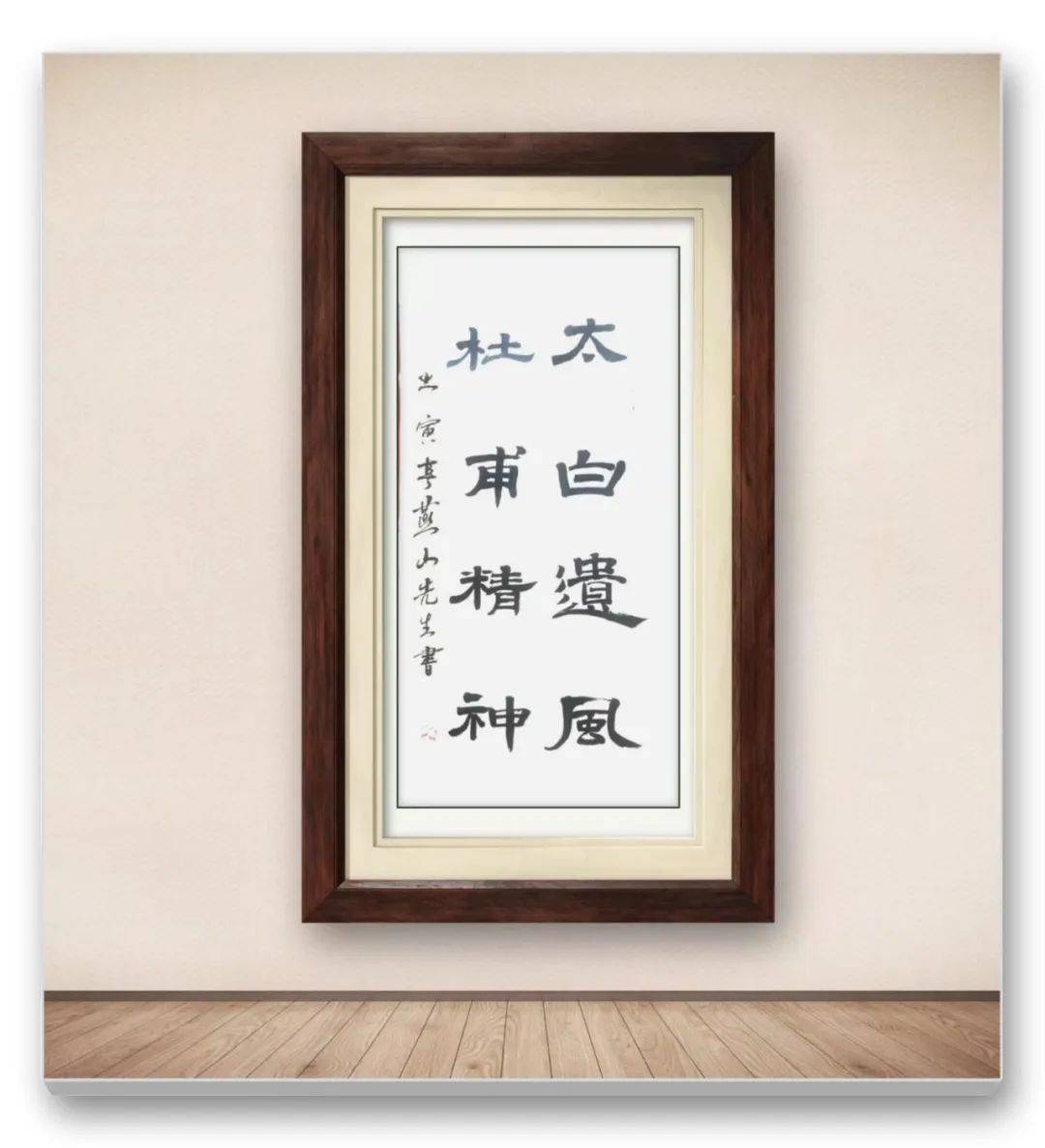

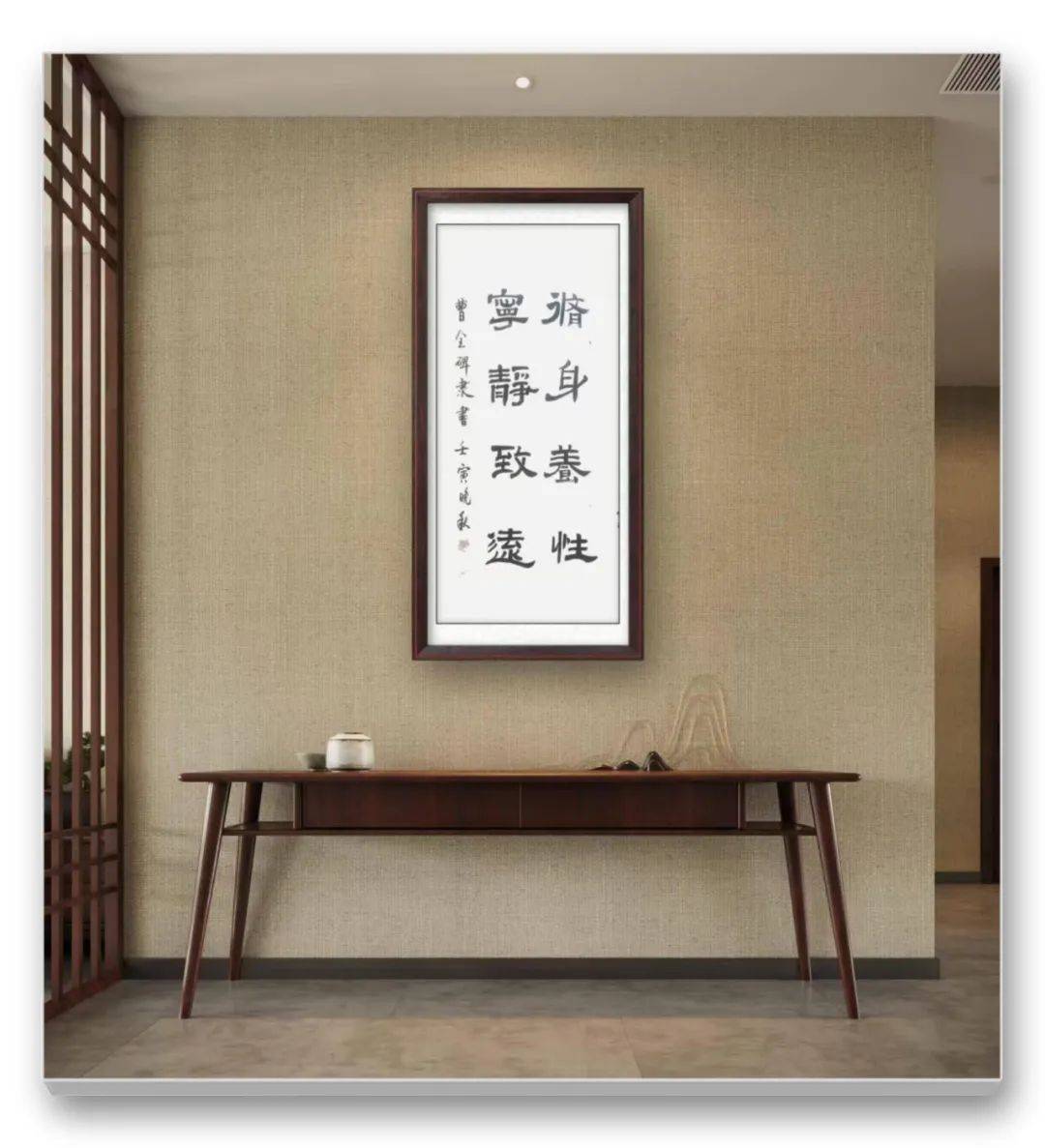

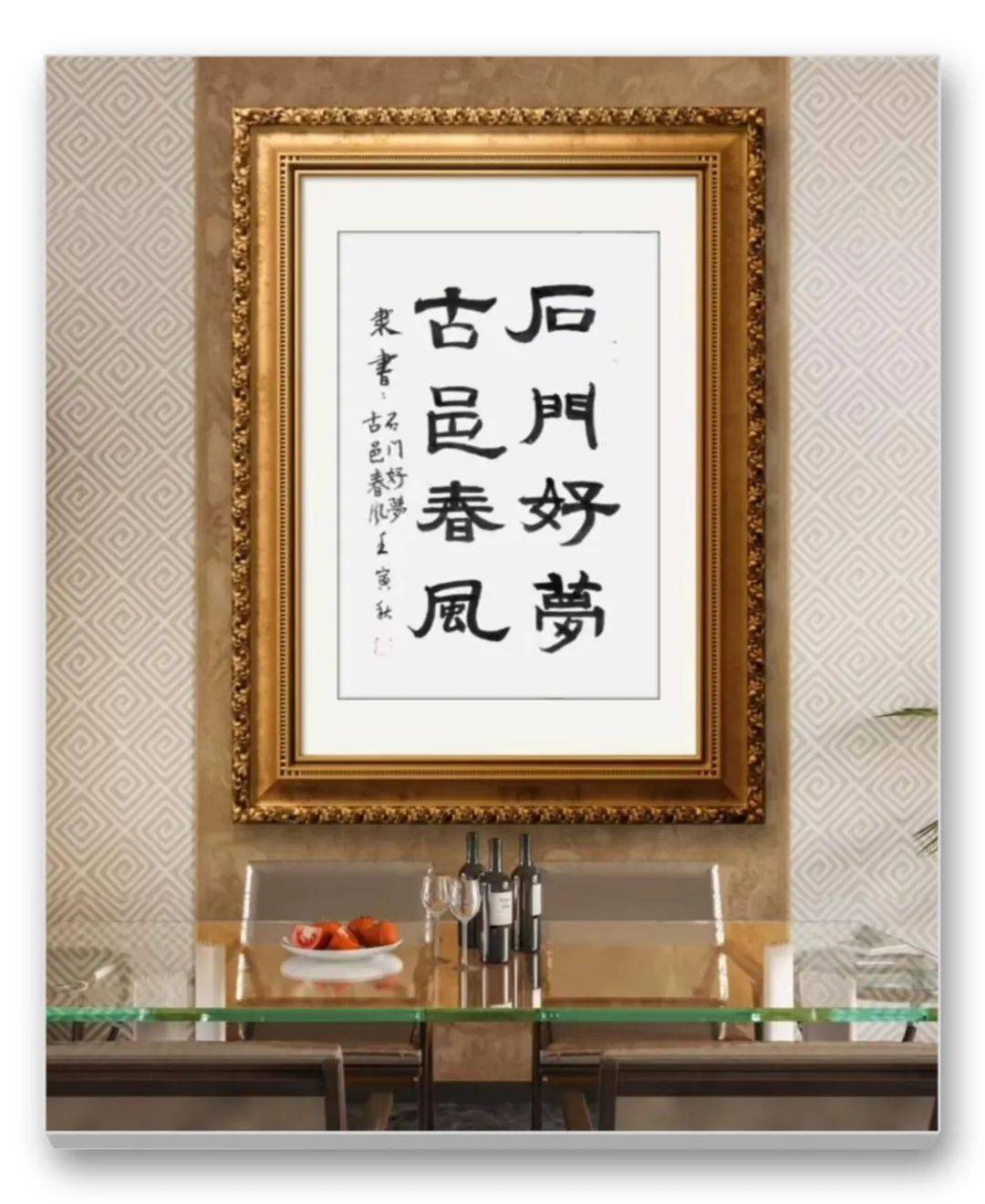

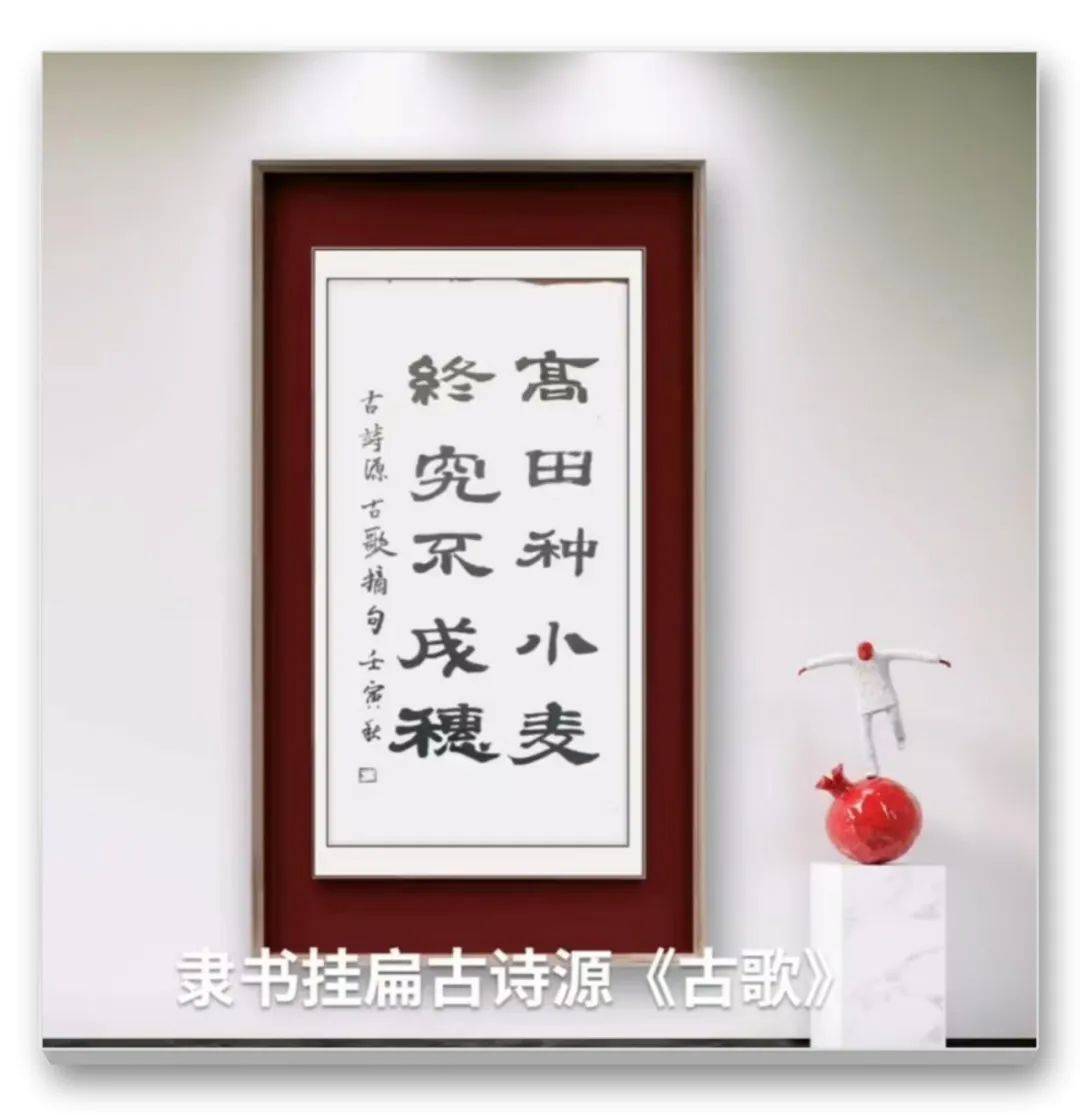

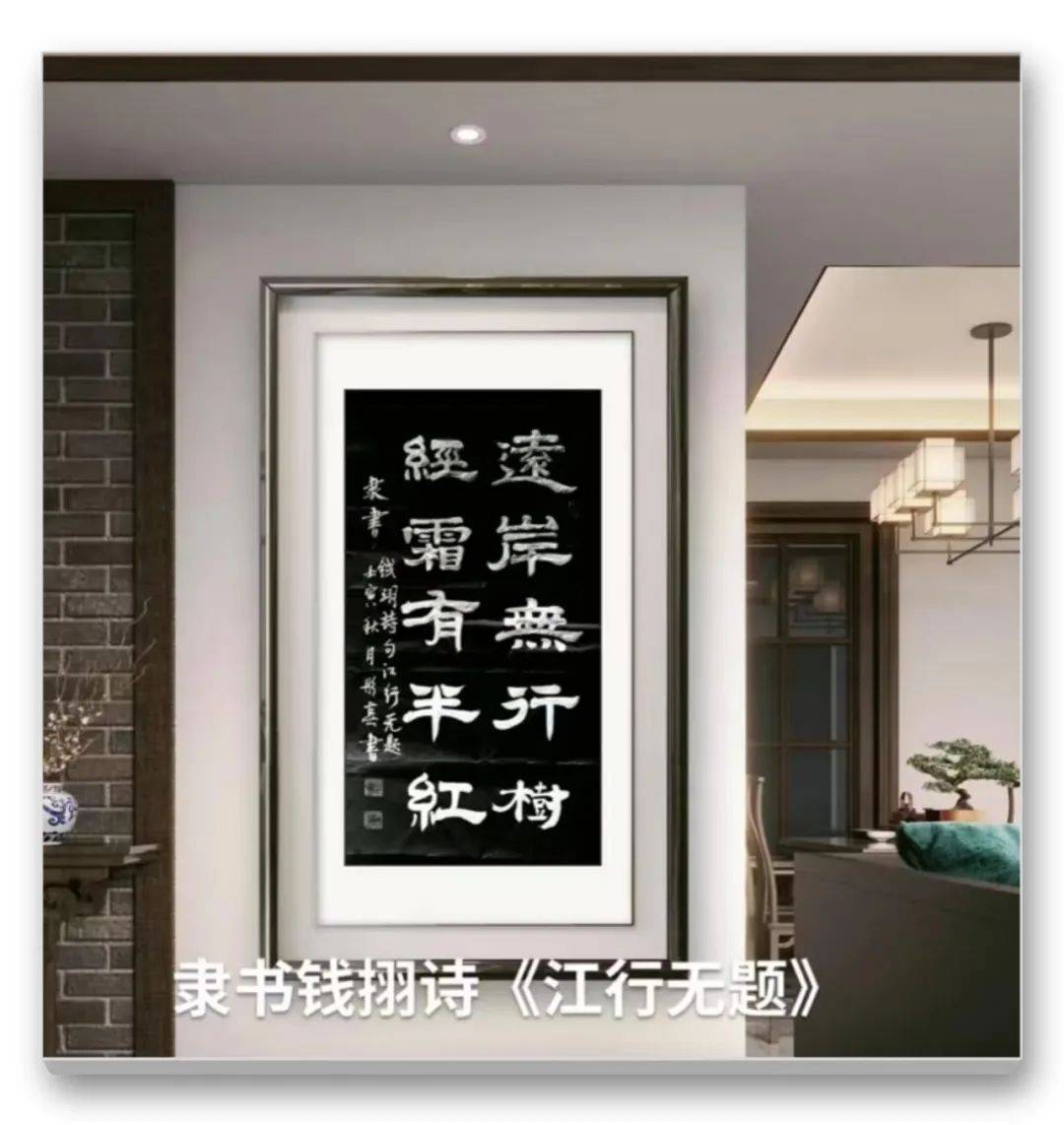

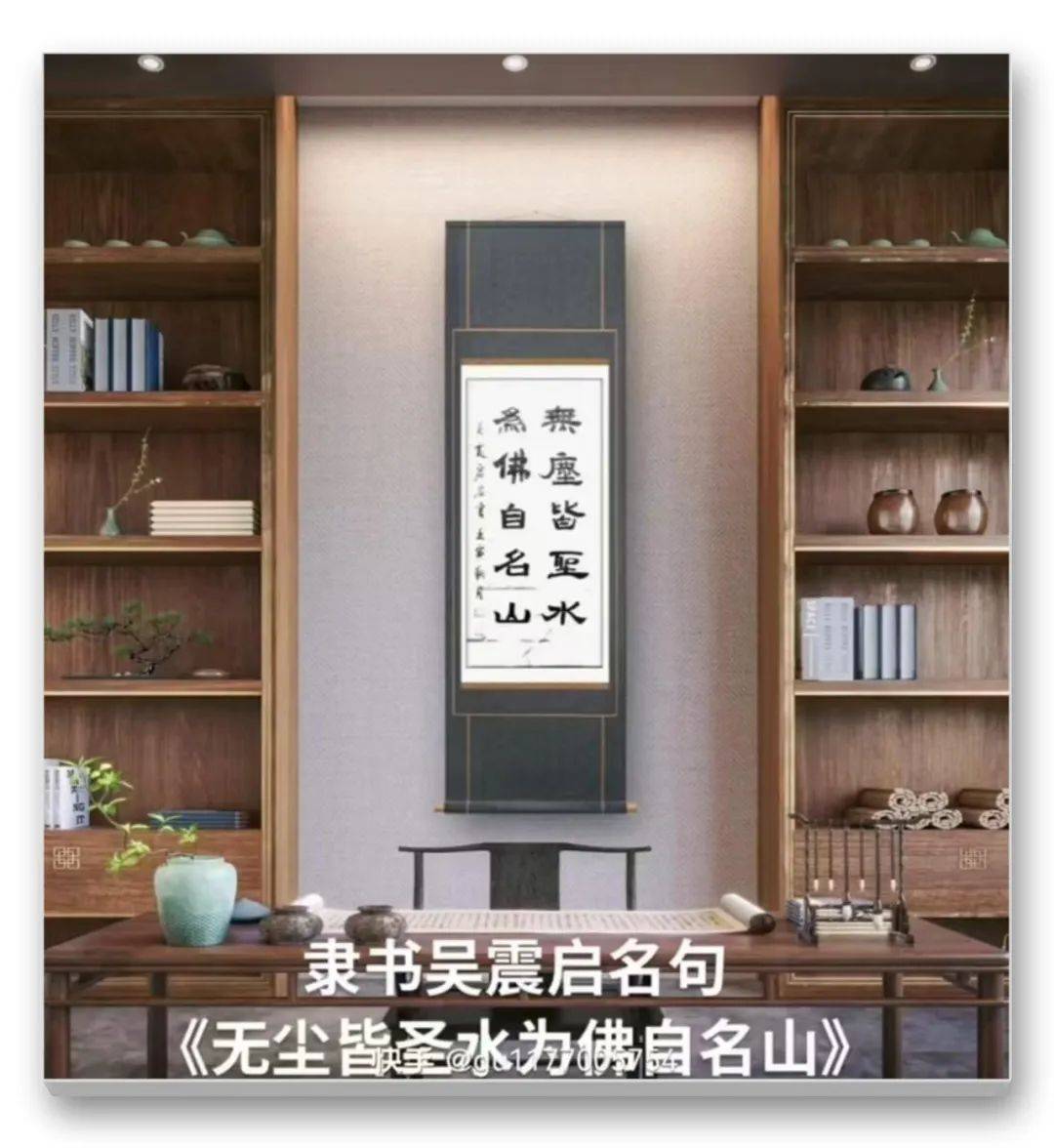

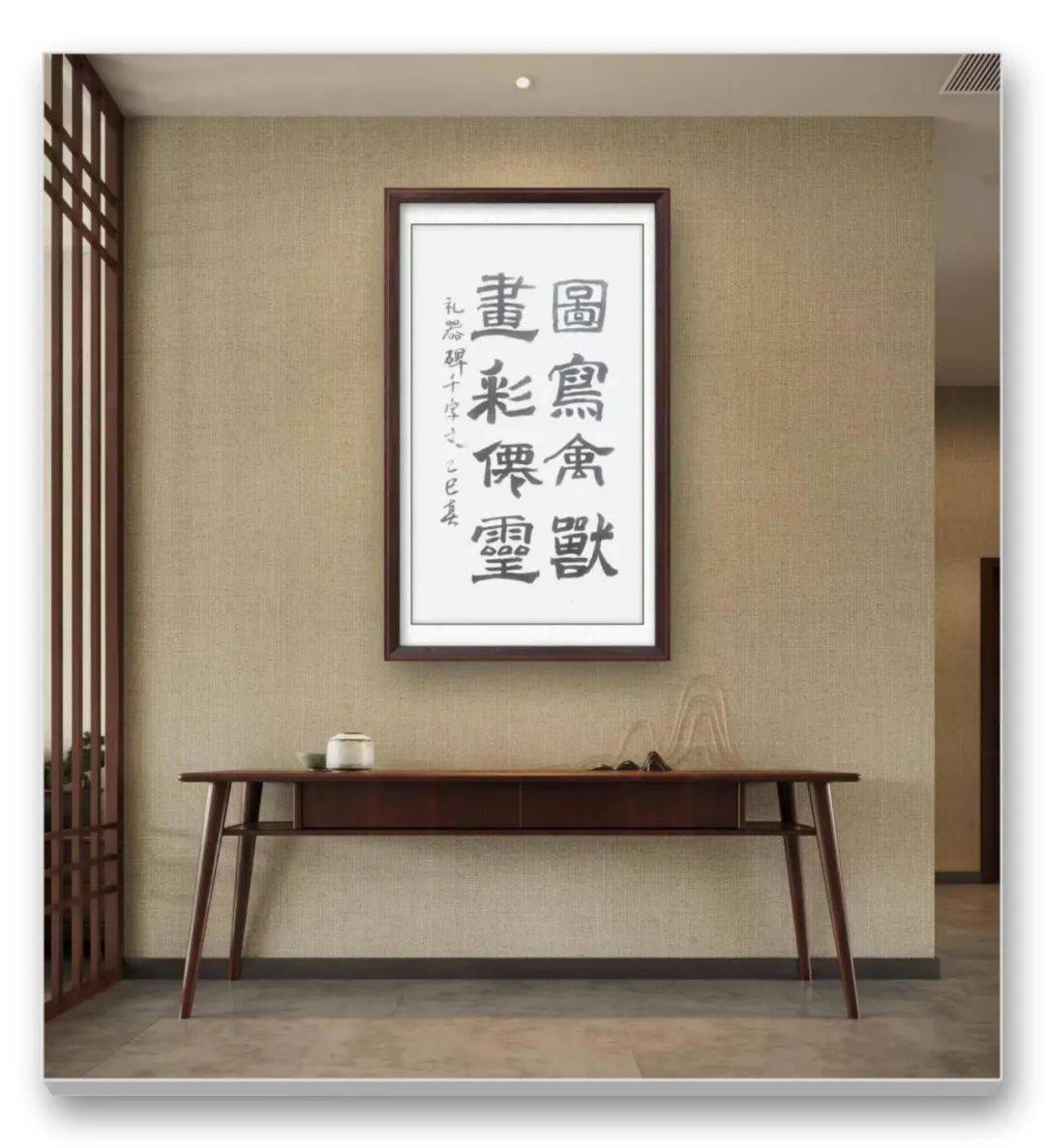

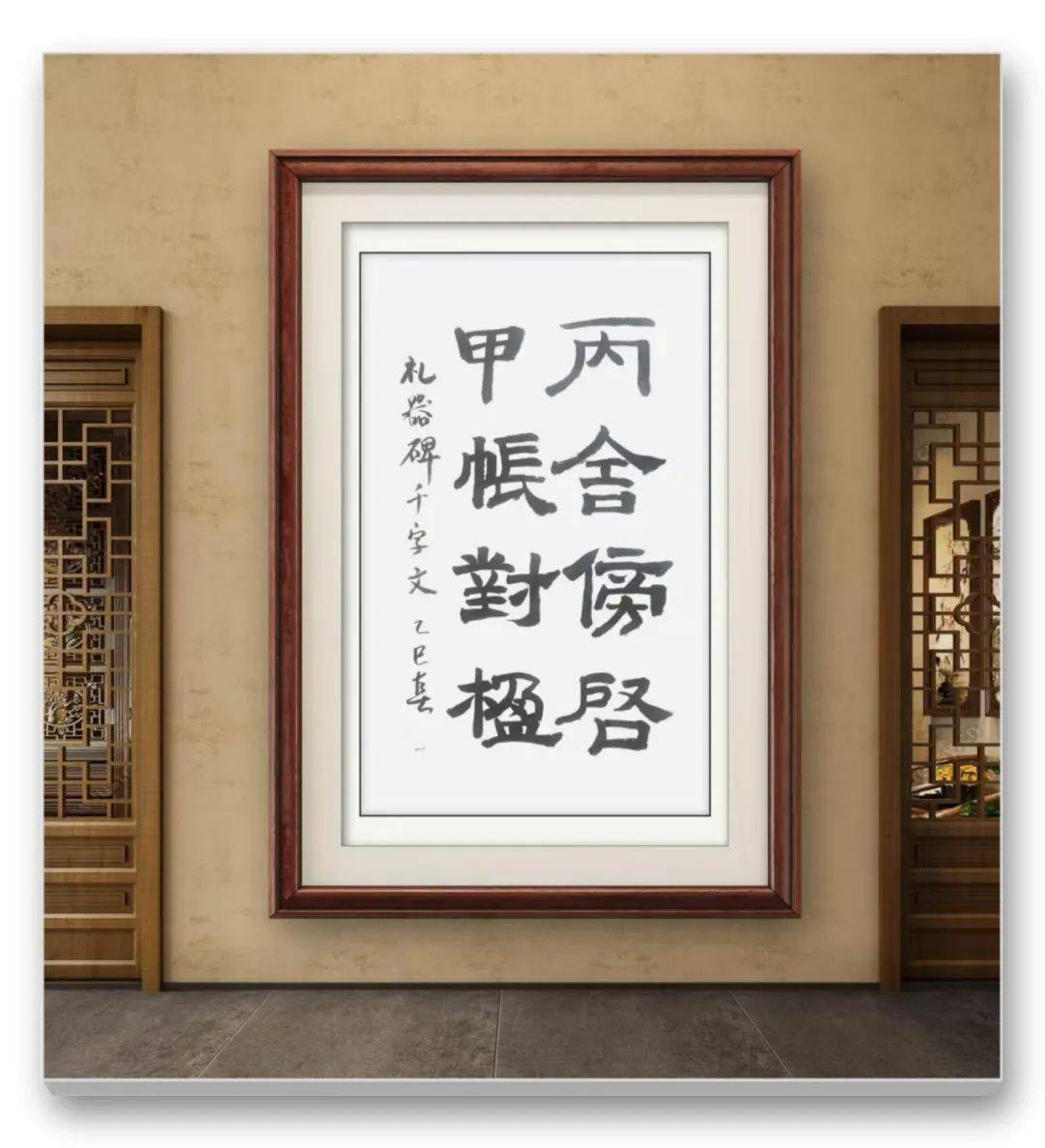

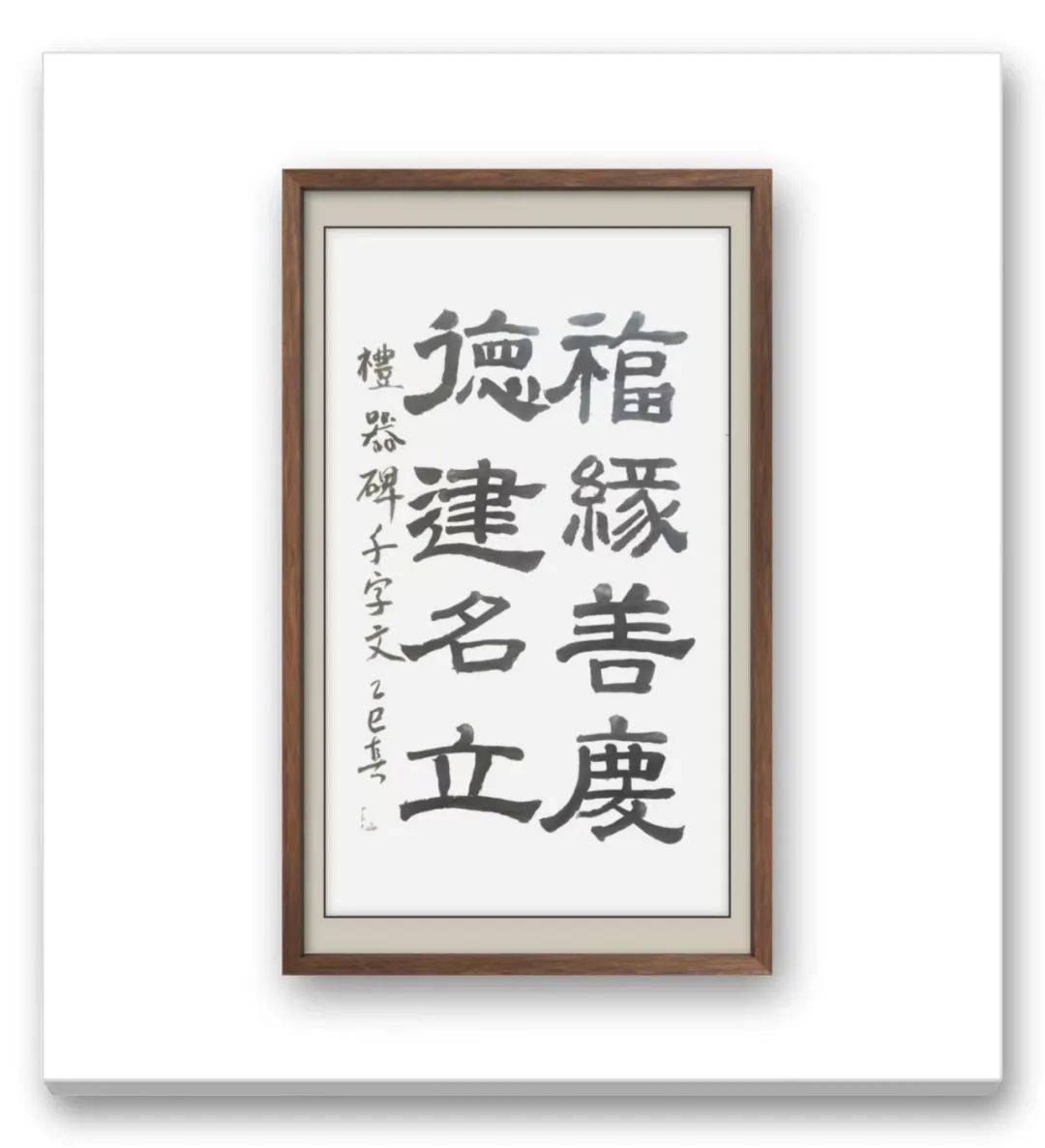

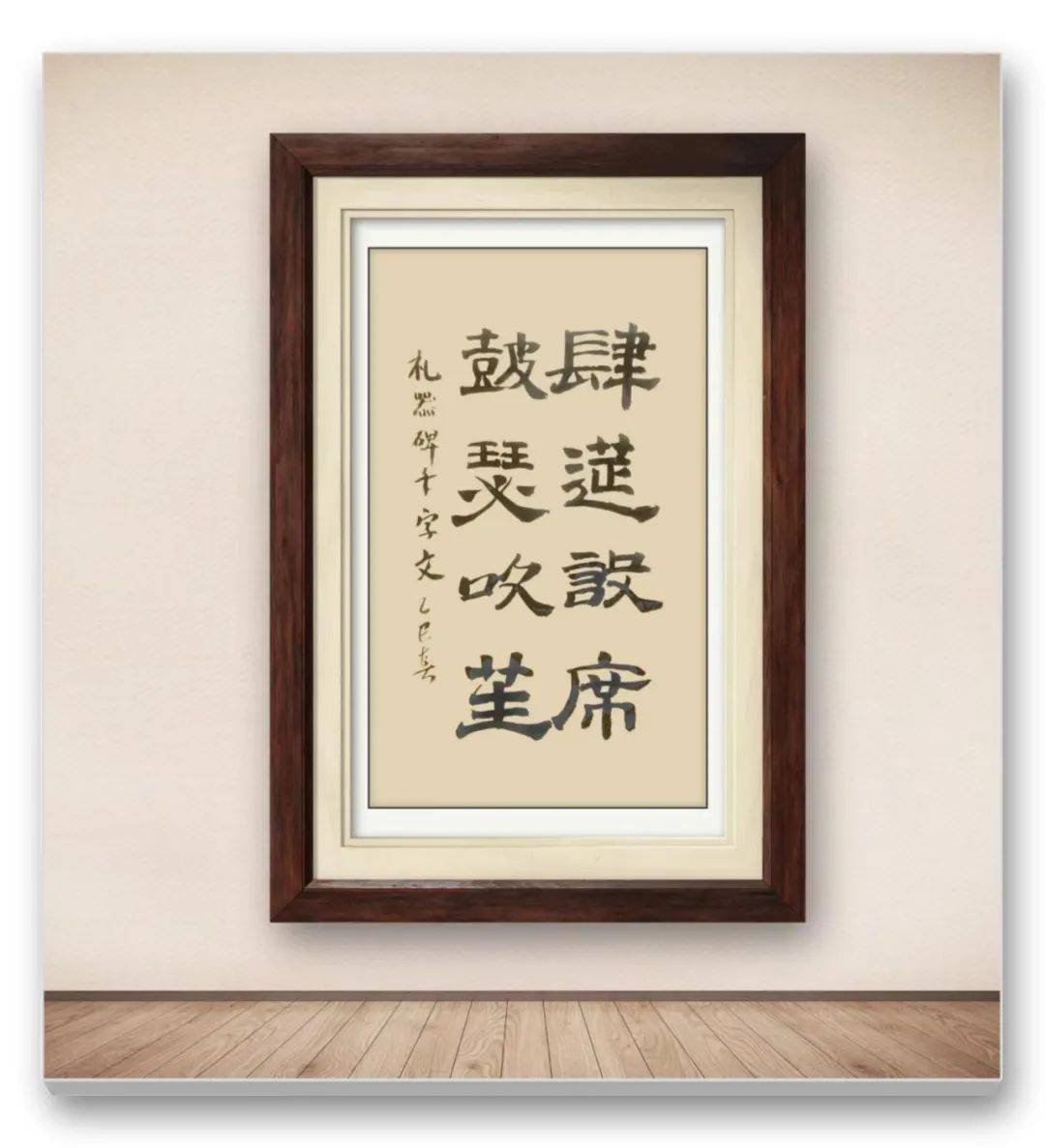

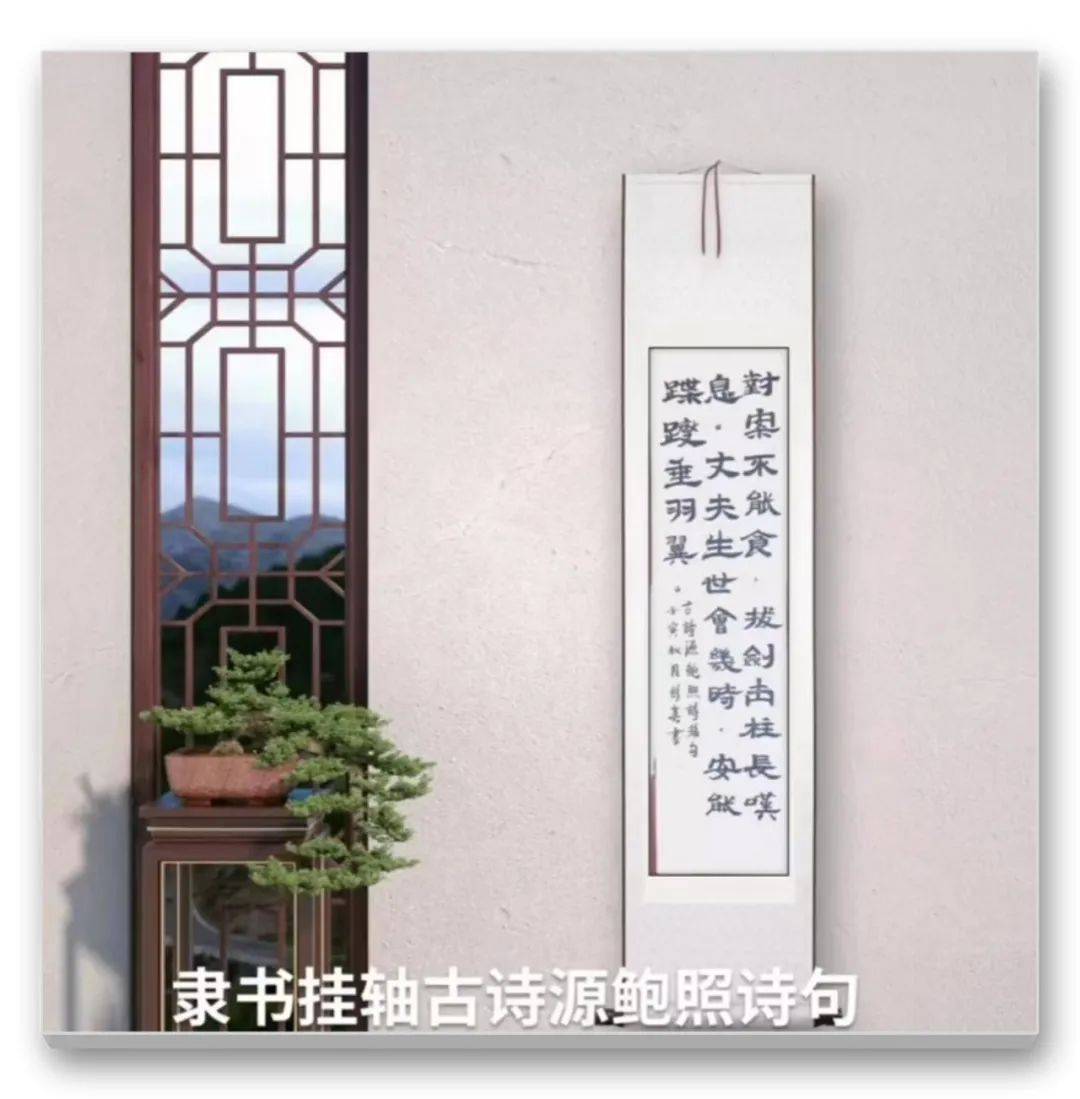

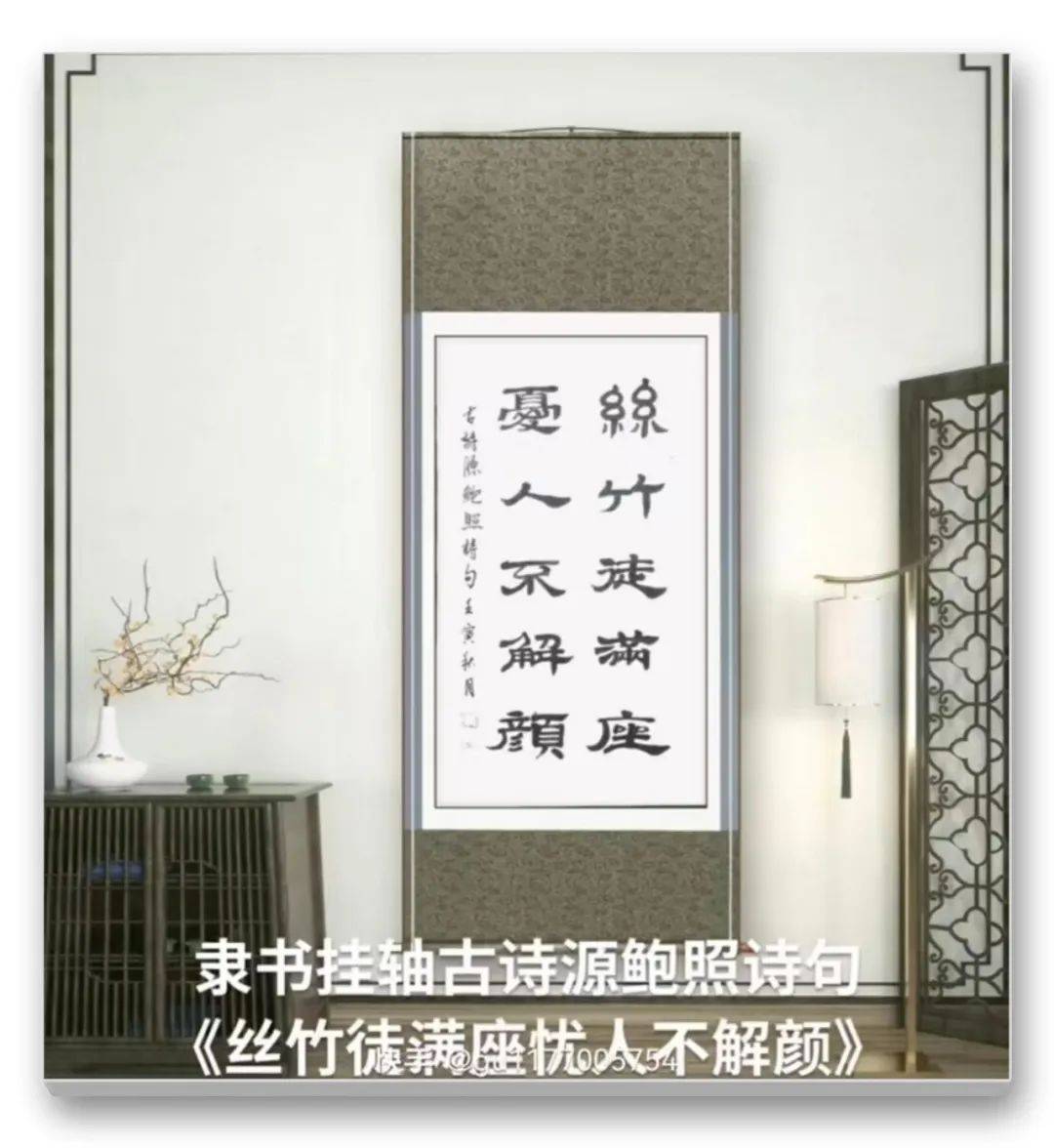

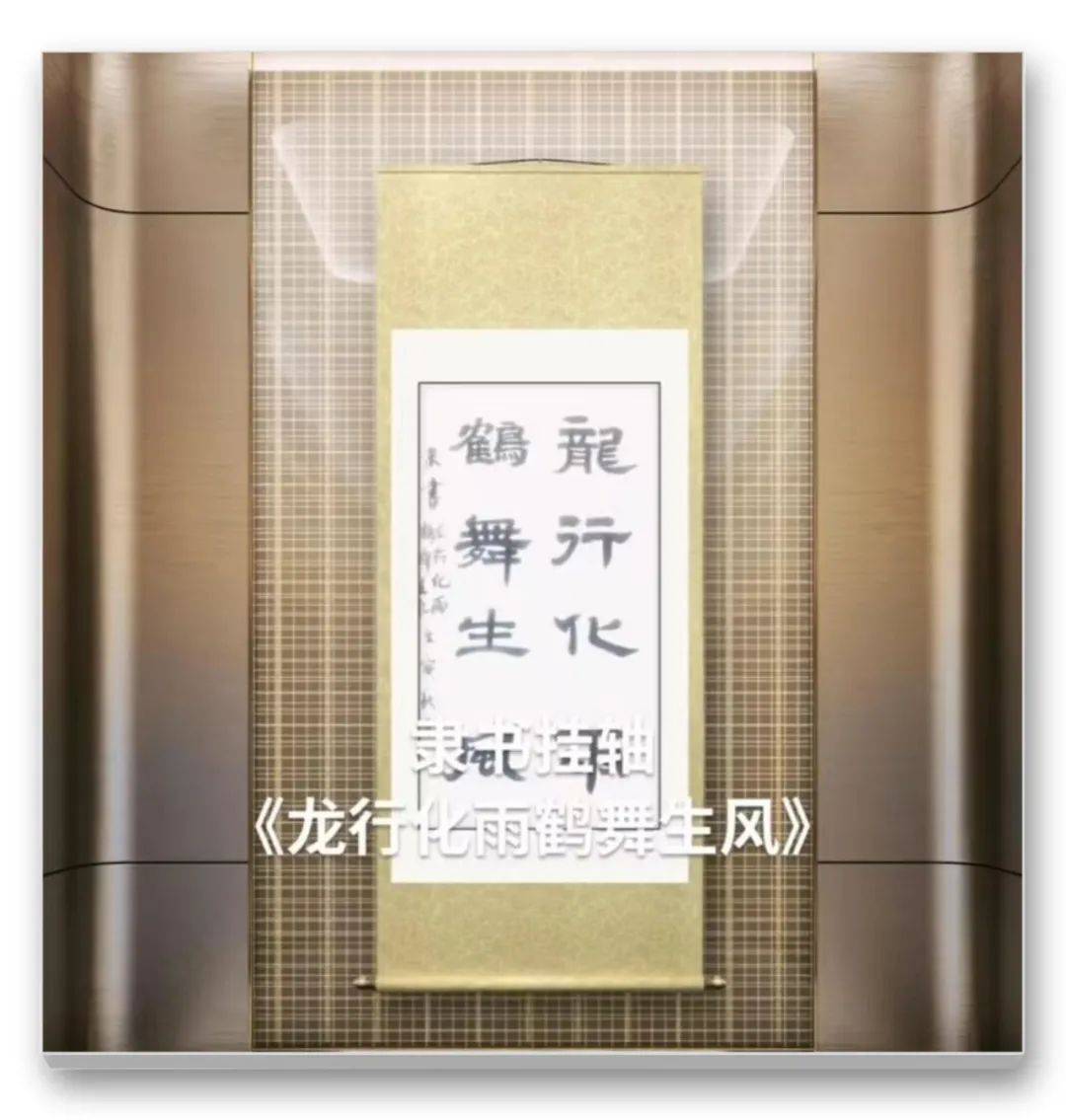

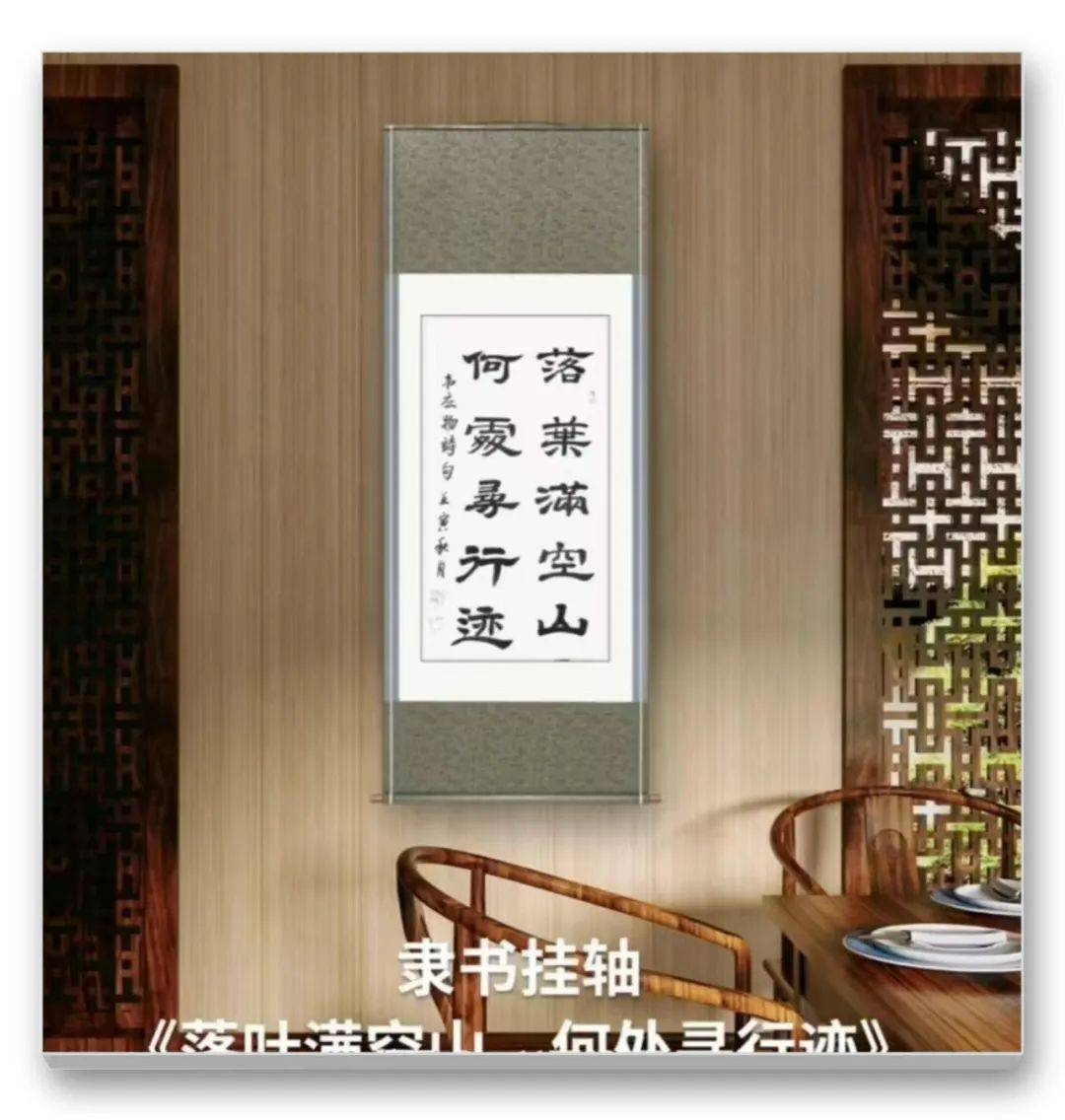

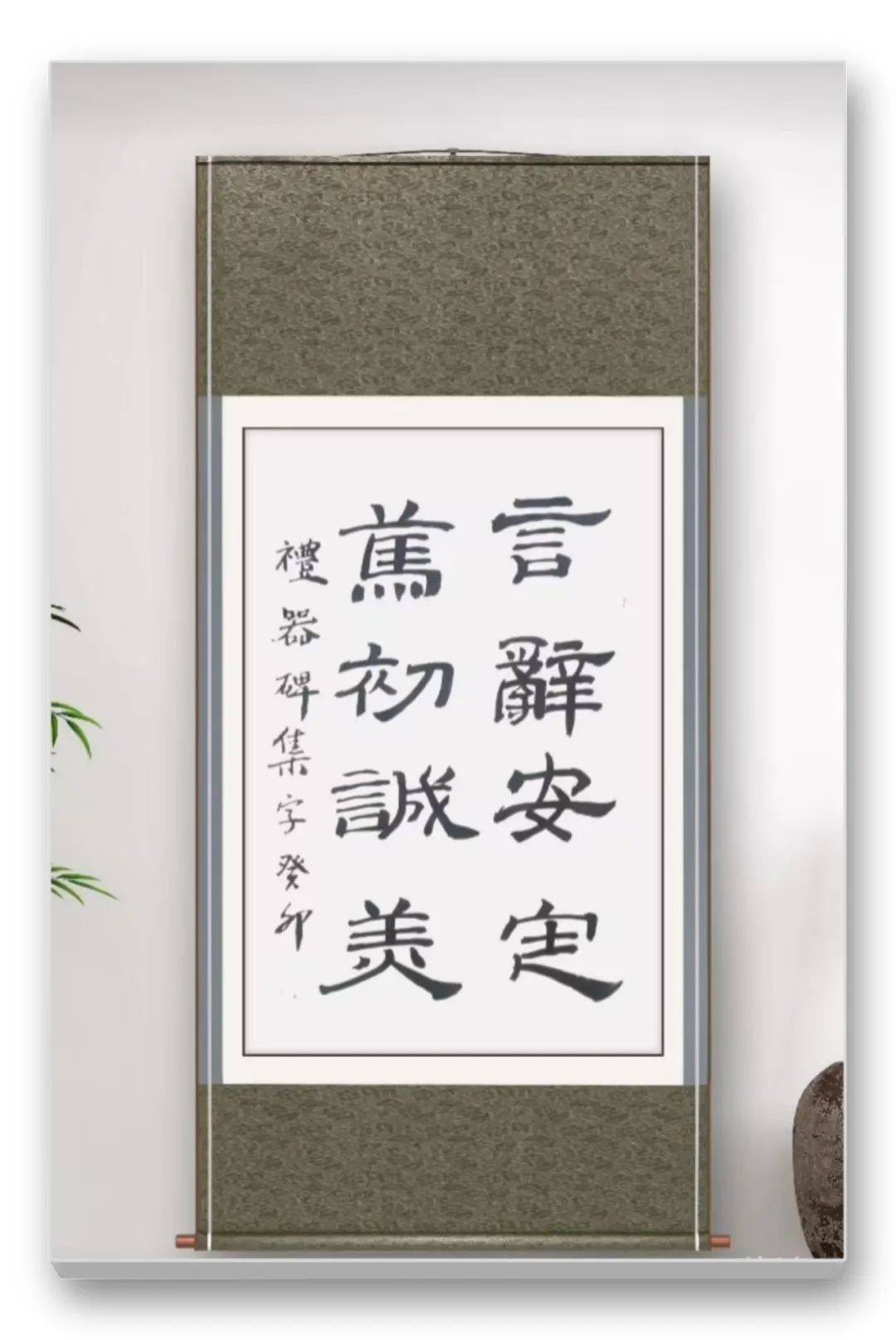

先生退而不休,专心书法与绘画创作。在快手和抖音等网络发表书画作品5600余辐。先生幼承家学,小学即临大仿,研习楷隶篆草,尤以隶书为长。始习《史晨碑》和《乙瑛碑》,后专攻《礼器碑》,得到李岩选和张仲亭指导。晚年攻行草,受教于刘奇先生。由此,书法技艺大增,堪称省内大家。

先生绘画尤擅牡丹和梅兰竹菊。牡丹学中央美院陆抑非一路,形神兼备,艳而不俗,雍容华贵。梅,剪雪裁冰,一身傲骨;兰,空谷幽香,孤芳自赏;竹,形态各异,潇潇洒洒;菊,凌霜绽放,不趋炎势。一草一花,一石一木,人格象征,品质典化隐喻。先生晚年还习山水画,师张玉鹤先生。因自幼山区长大,早有山水沟壑在胸。其画作磅礡大气,既有北山之雄,又有南岭之秀。彰显了中国山水的民族魂魄与人文情怀。

铭曰:先生一生坎坷曲折,然百折不挠,不忘初心,立志革新,追求真理。不求显达,醉心艺术。可谓求仁得仁,艺术永存。

笔走蚕头燕尾间:顾彤春隶书艺术的碑帖溯源与精神传承

在当代书坛,隶书艺术的传承与创新始终是引人瞩目的焦点。顾彤春先生以其对隶书经典碑帖的深入临习与独特感悟,在隶书领域开辟出一片属于自己的艺术天地。从端庄典雅的《史晨碑》,到古朴厚重的《张迁碑》,他先后临习众多经典碑帖,在笔墨游走间,不仅传承着千年隶书的精髓,更融入个人的艺术思考,让古老的隶书艺术焕发出新的生机。

顾彤春先生临习隶书碑帖的历程,宛如一场穿越时空的艺术对话。他首先临习《史晨碑》,此碑结构严谨,笔画规范,堪称汉隶庙堂之气的典范。在临习过程中,先生深入揣摩其点画的起承转合,体会每一笔画蕴含的庄重与肃穆。其横画藏头护尾,如平静湖面泛起的涟漪,缓缓展开;竖画挺拔劲健,似直立的青松,傲然挺立。这种对《史晨碑》的细致研习,为他打下了坚实的基础,培养出对隶书结构与笔法精准把握的能力。

随后,《乙瑛碑》进入他的临习视野。该碑书风方整雄健,波磔分明,用笔方圆兼备,具有极高的艺术价值。顾彤春先生在临习时,着重体会其用笔的丰富变化。起笔处或藏锋逆入,或露锋轻落,变化多端;行笔过程中,笔锋在纸面灵活游走,时而轻提,时而重按,使得线条富有节奏感。通过对《乙瑛碑》的临习,先生进一步拓宽了自己的笔法体系,学会在严谨的结构中注入灵动的气息。

《曹全碑》以秀润典丽著称,其笔画圆润流畅,结体扁平舒展,给人以飘逸秀美之感。顾彤春先生临习此碑时,注重捕捉其线条的柔美特质。他以流畅的运笔,将《曹全碑》中那些如丝带般飘逸的线条表现得淋漓尽致。在临习过程中,他还深入研究其结体规律,通过对每个字重心的把握和笔画的分布,展现出《曹全碑》独特的优雅姿态。这种对柔美风格的探索,丰富了他隶书艺术的表现形式,使其作品兼具阳刚与阴柔之美。

如果说前期临习的碑帖让顾彤春先生掌握了隶书的基本笔法与结构,那么后期对《张迁碑》《礼器碑》《石门颂》和《西狭颂》等碑帖的临摹,则是他在隶书艺术道路上的进一步升华。《张迁碑》用笔以方笔为主,笔画厚重古朴,结体茂密雄强,充满力量感。先生在临习时,刻意强化用笔的力度,通过增加提按的幅度和行笔的迟涩感,将《张迁碑》的雄浑大气展现出来。其临习作品中,每一笔都仿佛蕴含着千钧之力,给人以强烈的视觉冲击。

《礼器碑》以瘦劲刚健著称,其笔画细如铁线却不失刚劲,结体奇崛多变。顾彤春先生临习此碑时,深入研究其用笔的提按转折和线条的弹性。他以精准的控笔能力,将《礼器碑》中那些纤细却充满张力的线条完美呈现。在结体上,他借鉴《礼器碑》的欹侧变化,打破常规的平稳布局,使作品更具艺术感染力。

在长期临习经典碑帖的过程中,顾彤春先生逐渐形成了自己独特的隶书艺术风格。他的作品既保留了汉隶的古朴典雅,又融入了个人的艺术个性。在用笔上,他将不同碑帖的笔法融会贯通,方圆并用,刚柔相济。横画既有《史晨碑》的端庄,又有《礼器碑》的瘦劲;捺画既有《曹全碑》的飘逸,又有《张迁碑》的厚重。在结体上,他打破单一碑帖的限制,根据作品的内容和意境,灵活调整字的形态和布局。有的作品结体规整严谨,如整齐排列的士兵,展现出秩序之美;有的作品则欹侧多变,似灵动的舞者,充满生机与活力。在章法上,他注重整体的和谐统一,字与字、行与行之间相互呼应,疏密得当,形成一种独特的节奏感和韵律美。

顾彤春先生对隶书经典碑帖的临习与传承,不仅对其个人艺术创作具有重要意义,也为当代隶书艺术的发展做出了积极贡献。在当今书坛,一些人过于追求创新而忽视了传统的根基,导致作品缺乏内涵和底蕴。而顾彤春先生通过对经典碑帖的深入研习,为隶书艺术的传承树立了榜样。他的实践证明,只有扎根传统,深入研究经典,才能在传承的基础上进行创新。同时,他在临习过程中对不同碑帖风格的融合与创新,也为当代隶书创作者提供了新的思路和方法,启发着更多人在隶书艺术领域不断探索和前进。

从《史晨碑》的端庄到《张迁碑》的雄浑,从《曹全碑》的飘逸到《石门颂》的豪放,顾彤春先生在隶书经典碑帖的海洋中不断遨游,汲取着丰富的艺术养分。他用手中的毛笔,书写着对隶书艺术的热爱与执着,传承着千年书法文化的精髓。

在未来的艺术道路上,相信他将继续以经典碑帖为基石,不断探索创新,为隶书艺术的发展谱写更加绚丽的篇章。

(文/田野)

欢迎点赞留言,喜欢老师作品随时留言联系我们。