青浦朱家角镇林家村,远离城市喧嚣。初夏时分,青翠的稻禾浅浅地没过水田,星星点点的白鹭点缀其间,田畔的一条水泥小路直通许凤英的家。79岁的她被邻里乡亲称为“油画奶奶”。十年前,大病初愈的她开始学画,用手中的画笔描绘美丽乡村生活的点点滴滴,更在平凡的生活中书写出不平凡的故事。

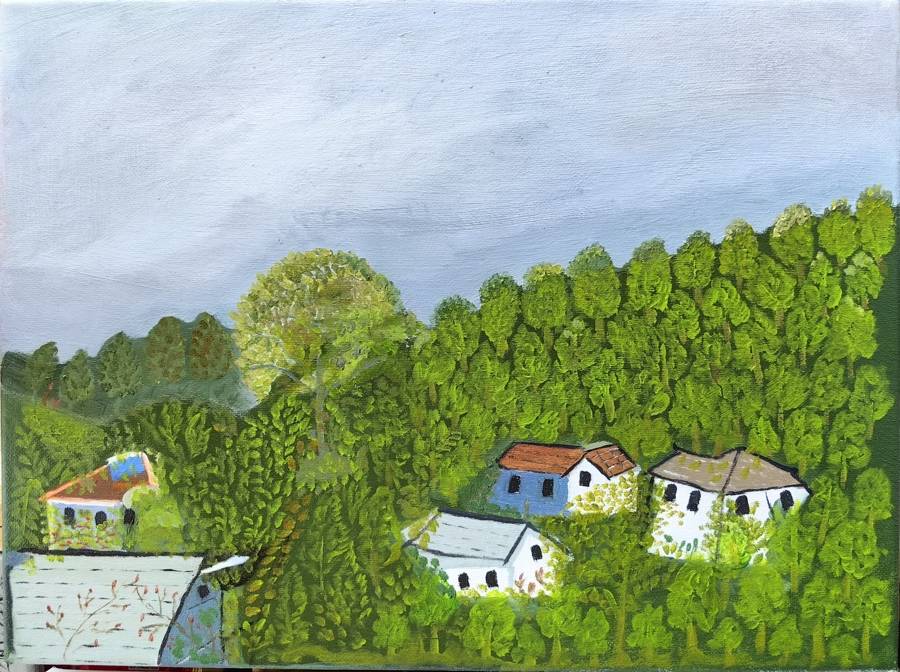

“油画奶奶”的乡村画作品

一 色彩的大门

密密匝匝的绿植簇拥着路边的竹篱门,推门进院,石径两旁种满了花花草草,枝叶在微风中轻轻摇曳。房内外的墙上挂满“油画奶奶”的作品,间或有女儿用土布做的玩偶和拼布画。许凤英穿着一身朴素的衣裳,正和来串门的老姐妹唠家常。

她的绘画之路始于2016年。此前,她从未接受过任何专业的绘画训练,也没想过自己能与绘画结缘,只是在女儿小时候学画时,偶尔在旁边涂抹几笔。然而,命运却在她的老年生活里打开一扇通往色彩世界的大门。当时,她刚经历直肠癌手术,开完刀才休息两个多月,就闲不住跑到地里干活,导致腹膜崩裂,只好再次手术。这一次,女儿陈君芳为了哄母亲在家静养,就想找点事来充实她的生活。陈君芳学国画多年,有许多画家朋友,那时一位画家正好在她家住,她灵光一现,问妈妈要不要学画画。

创作时的油画奶奶非常专注

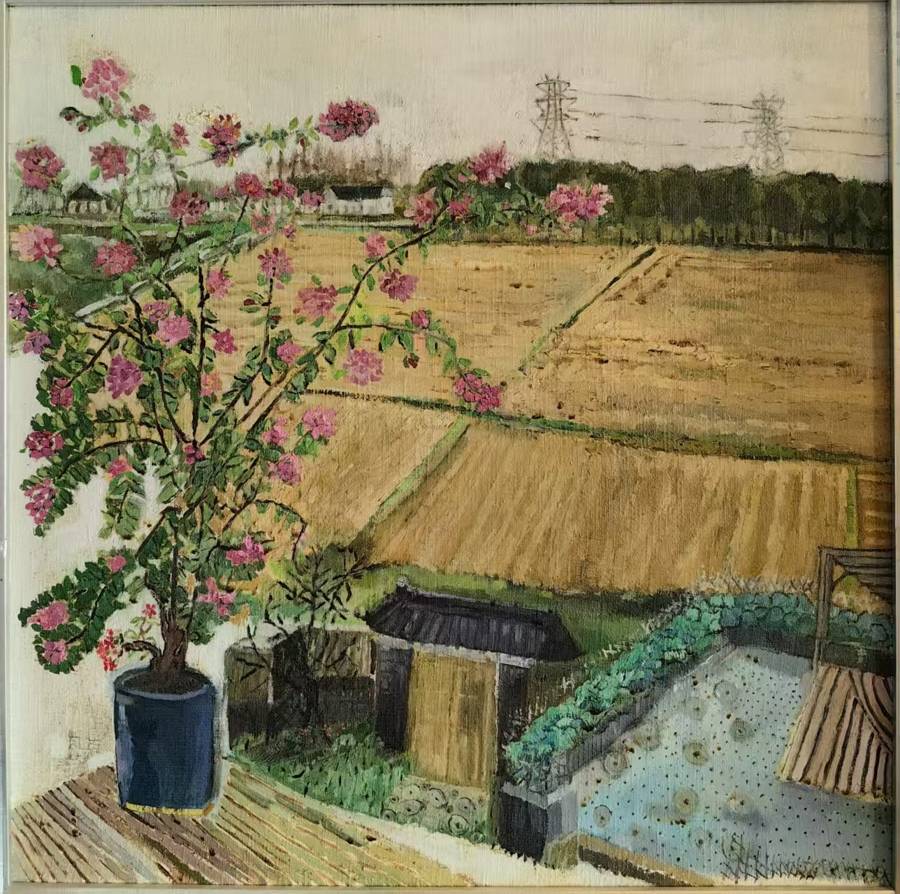

文化不高的许凤英,靠着年轻时练就的刺绣功夫,开始认真学起画画。没想到自己的处女作《窗外的稻田》“一鸣惊人”,这幅以二楼阳台为视角的风景画,虽然透视关系不怎么准确,更谈不上技巧,但画面和色彩却非常搭配,富有美感,受到众人赞许,这幅画至今都挂在家里一楼客厅的显眼位置。

许凤英的处女作

这次成功给了她很大的鼓舞。绘画的过程中,她发现自己的心情变得轻松愉快,自此对油画产生浓厚的兴趣。画家老师也挑了二三十幅名画让许凤英临摹。从此,已届古稀之年的许凤英沉浸在绘画创作中,一天不画就心痒难耐,一幅画不画完,根本就停不下来,九年间创作了三百余幅。

二 笔下的风景

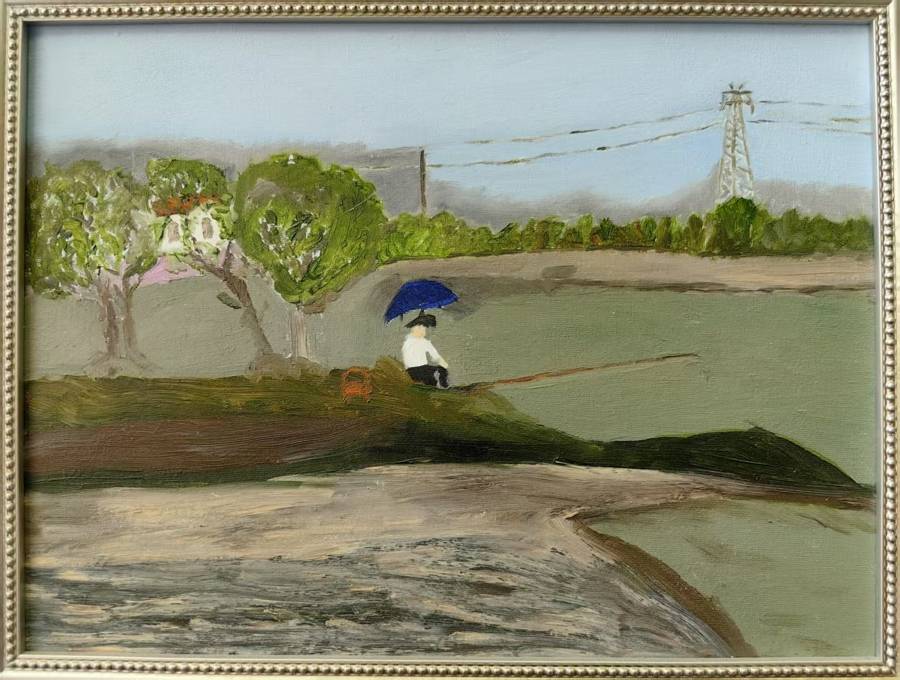

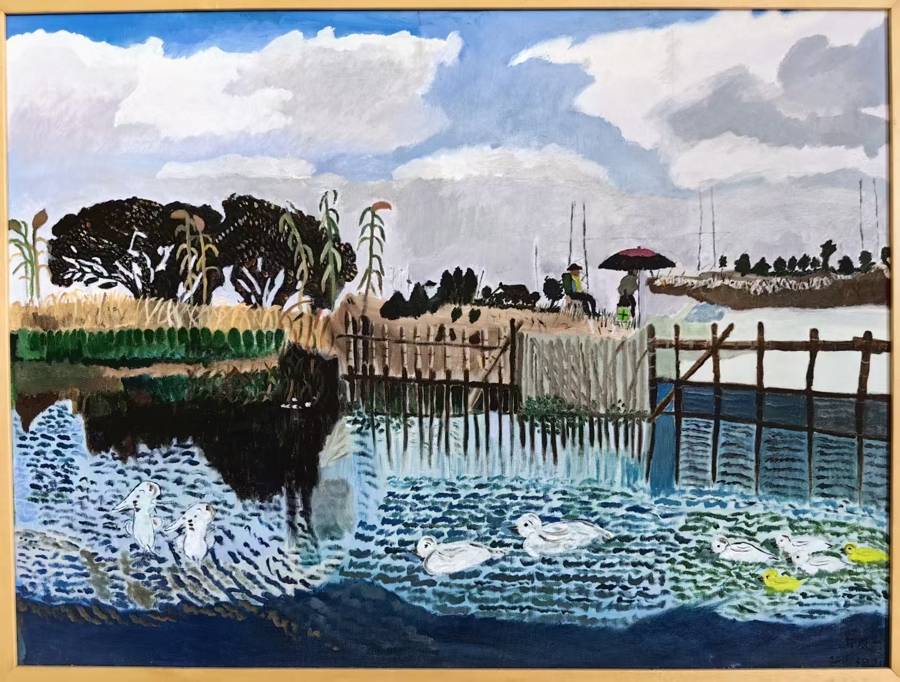

许凤英笔下的乡村,充满了田园生活的情趣。在她眼中,家门口的一切人、景、物皆可入画,一草一木,瓦屋小河,晨曦晚霞,嬉戏顽童,奔跑猫狗,都灵动迷人。在她的画里,有扎着头巾的农妇在河边浣洗衣裳,有戴着草帽的男女忙着在水田插秧,有活泼小孩在河边玩耍,还有一群鸭子欢快地游着,仿佛“堵塞”了河道。一个在江南农村生活一辈子的女性,用她敏感的双目感知着乡村生活的情趣,用她的率性在画作中呈现着她的乡村。“想画什么就画什么。”许凤英直爽地说。

乡村的一切皆可入画

她的画风也很大胆,夸张而生动地表达着自己的想法。掉在地上的柿子被画得那么大,几乎占掉大半幅画面;在河边站起来看风景的鸟,引得“油画奶奶”大笑,说它们像是在“出恭”。许凤英不会画脸,画的人物都不画五官,但身体的线条充分地表达了人物在情境中的闲适、轻松、自然的动作与神态。

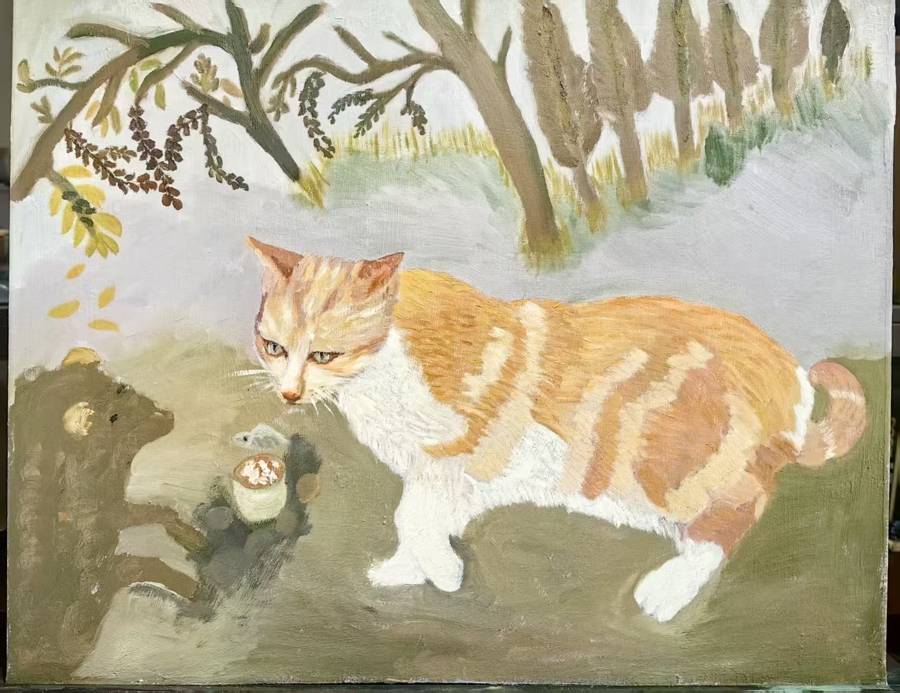

其实,老人的每幅画里都有一段故事。她曾养过一只猫,名叫虎子。虎子特别通人性,有一次要生宝宝了,一直拉着她的衣角,让她去帮它接生。后来虎子不知所终,许凤英伤心了好久,只能用画笔把虎子“留”在家里,每每介绍起这幅画,她还总会落泪。

虎子

故事里面还记述着时代洪流里逐渐变迁的乡村。“画这幅画的时候,我们村正在做乡村振兴,治理这条河,做过一个土坝,治理结束后,土坝就拆了,幸亏我画下来,算留下一个纪念。”许凤英的画中有太多已经消失的乡村图景,曾经画中窗外远远的那排树林,也在某一年因复耕而消失。当然,一望无际的田野又别有另一番风景。

奶奶的画作中留下了很多消失的乡村场景

三 天真的灵魂

在旁人眼里,许凤英很有趣,儿媳妇曾在一段视频里说:“她心里装着一个天真的灵魂。”女婿也说,丈母娘有自己的愉悦,就像是小时候读书,总有小朋友喜欢在课本的边边角角上画画,画的过程也是很开心的,没有任何杂念。

许凤英要强而倔强。最初临摹的画,老师不满意,三下两下给刮了,她难过得直哭。老人家又有农民极其节省的特点,觉得颜料不能浪费,得把调好的颜料都用完,所以总是慢慢改,把颜色一层层叠加上去,不过叠得越多,就越有层次感。

许凤英倔起来,谁也拿她没办法。家里客厅的墙上挂着一幅画,儿子找她要了几次,她就是不给。因为儿子一直住在北京,难得回来一次,原来他不相信这些是他妈妈画的,还说她不识字,“不会画画的”。等他过年回来的时候,许凤英从初一画到初三,完成了这幅画作。儿子看了三天,震惊地说:“这是我妈妈画的,我要!”许凤英赌气说:“不给你!别人说不信我会画画,你也不信,我就不给你。”今年4月,儿子回来的时候又要,许凤英还是不松口。“不给就是不给。”

奶奶性格倔犟,说一不二

四 生活的情趣

这个从小生活在农村的女性,常年忙于田间地头,却将生活过得有滋有味。早年丈夫当过兵,后来又去跑船,经常不在家,她一个人将两个孩子带大,兄妹二人都很优秀。

家里不需要她忙活了,她也闲不住,一会就跑到儿女看不见的地方。生病之后有些菜不能吃,她嘴馋,总是偷偷地吃,女婿说,“每天都得和丈母娘智斗”,想对她进行“干预”只能另辟蹊径,有时候晚上女婿会陪她喝酒,老人家酒量不小,酒一下肚,情绪一上来,别人的话还能听进点。

“薄荷香”书屋里奶奶的画展

她对学习文化有种强烈的向往,背着家里人偷偷学写字,还记起日记,直到那次她做手术时,才被女婿发现。那时候,她刚开完刀不能下地,女婿给她送饭去时,刚好看到她在偷偷地藏一个本子,后来才知道原来是本日记。“之前就很奇怪,她经常会问我哪个字怎么写,还让我写大点,写完还把这张纸拿走。现在才发现原来都是为了写日记。”

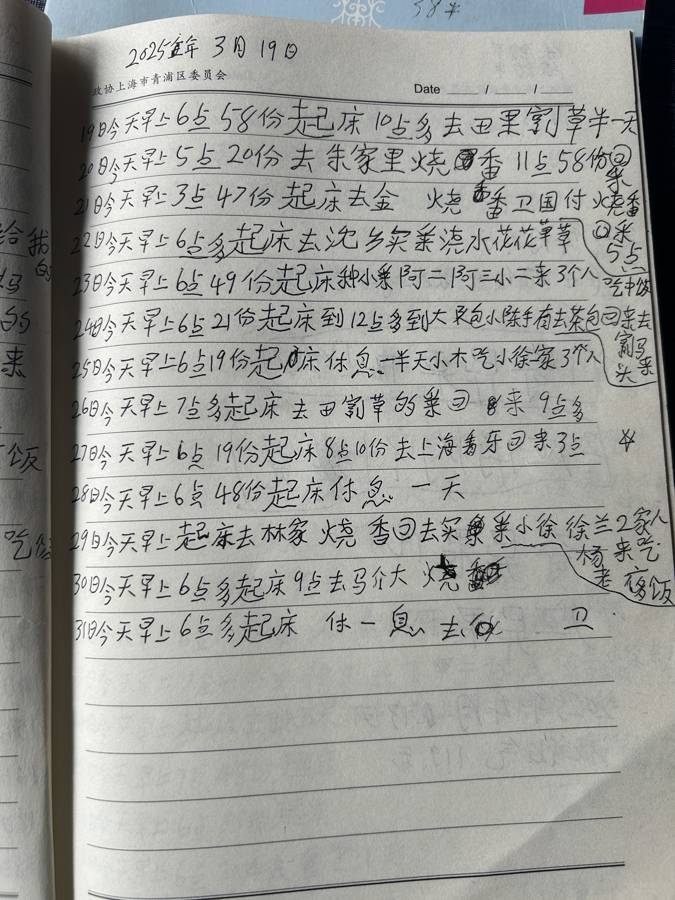

老人家的日记很简单,一本横线本上,一行就是记录着一天的生活。

8日,“今天早上7点21分,河边看包粽子,早上下大雨。”

11日,“今天早上5点多,起床,下雨一天,休息一天。”

奶奶写的日记认真、简洁

字写得工工整整。从日记里的一个“腐”字的变迁,能看出老太太的努力与进步,比如某天买了块豆腐,刚开始是画一块豆腐,后来一个广字底下笔画胡乱一团,最后才能写出下面的“肉”来。

村里人都来看过她的画,说画得很好。老奶奶说:“你们跟我学好了,很简单的,只要你会打毛衣,就会画画。”女婿很不解,有一天就看她画了一下午的画,发现真的和打毛衣的道理很像。打毛衣打错了的话,可以拆了改,拆一遍不行,拆一百遍肯定能打好了。画画也是,可以慢慢涂改。

五 难得的坚持

许凤英的家在村子里很特殊,女儿陈君芳于2005年在青浦城区开了一家名叫“薄荷香”的书店,2014年干脆关掉,回家陪伴母亲,而且做过中医的丈夫也从日本回国,一家人开启新的“文化田园梦”。2016年4月,陈君芳把家改造成“薄荷香”书屋,因为环境清雅,被誉为“最美农家书屋”。书屋向村民公益开放,城里的作家、大学里的教授、油雕院的画家、田耘社的相声班子等各界文艺人士,也将这里当成相互交流的平台。书屋还经常举办党建团建活动和文化课堂,人流络绎不绝。

陈君芳很欣赏自己的妈妈,觉得她在这样的年纪还在实现自身价值。来参观的人当中,有年轻的,也有年纪大的,他们看了奶奶的画,听了奶奶的故事,也都心意萌动,但真正有勇气去做,去坚持的人是很少的。“所以妈妈的坚持,真的是一件很了不起的事情。”

母亲最初学画的时候,陈君芳为了激励她,承诺画满一百幅,就给她办画展。真画到一百幅时,许凤英就追着女儿要她兑现承诺。陈君芳就先在家里给她办了一个画展,将她的画挂满客厅和院子。最近,有北京的朋友邀请“油画奶奶”去办画展,陈君芳觉得是个好机会,正在为妈妈筹备。

她希望妈妈的画能被更多的人看到,这对老人家也是一种肯定和鼓励。也希望更多的人能够受到鼓舞,看到人生的活法,让人们去想“原来真的是想做一件事,什么时候都不晚”。但是,她也不想主动去做什么推广,“我不希望妈妈出多大名,免得招来一些网络喷子的非议。她只是因为喜欢画画,非常单纯的意愿,但舆论是很难说的,我不希望她因此不开心”。

六 乡村的变迁

陈君芳和丈夫回到乡村,将文化带回乡村,妈妈画油画,又给自己的村庄平添一丝文化气息。从此,这片美丽的村庄有了浓浓的文化味儿,让人看到乡村的别样生活和色彩。母亲和女儿一起种花种草,欣赏乡村的美景,一起感受生活的美好,这种平凡而真挚的生活态度也感染了身边的人,让人们看到了乡村生活的另一种可能。

“油画奶奶”的故事传开后,有人会从很远的地方特地来拜访她,有退休的老人,儿子的朋友专程从北京来这里住了一个多星期,和奶奶一起画画,品味宁静的沪郊乡村生活。前不久,还有一个福建小伙子从英国远道而来,为了证明自己不是骗子,还用A4纸打印了自己的介绍,拿给一家人看。后来,他在附近住了两个星期,了解这座自然与时尚渐渐融合的都市乡村。

小村庄也因此变得热闹起来,原本安静的乡村小道上时常传来游客的欢声笑语。随着游客的增多,村里的基础设施也得到了改善。政府加大了对乡村建设的投入,修建了宽敞的马路,安装了明亮的路灯,还建起了漂亮的公园和休闲广场。村里的环境变得更加整洁优美,村民们的生活质量也得到了很大的提高。

薄荷香书屋和“油画奶奶”的出现,也为村子申请上海市第三批乡村振兴示范村作出了贡献。评上示范村后,政府在乡村道路拓宽、河道治理等方面投入了相当大的财力物力。“油画奶奶”家门前的路以前仅能供单边通过,拓宽后可以两车并行。

无论生活在乡村的现状与当初画画的初衷如何,许凤英和她的儿女们都享受着当下的生活,看着村里一点一滴的变化,看着慢慢回流到村里的年轻人,他们也觉得有所得。

本版图片均为受访者提供

本文刊于2025年7月4日新民晚报9版特稿

来源:新民晚报 作者:姜燕