编者按:千百年来,荔枝成为岭南经典文化符号,为岭南乃至中国的文化传播和经济发展源源不断注入“荔”量。即日起,南都、N视频推出《广东荔枝的全球口碑》专题报道,深入探寻荔枝如何借助不同载体跨越时空、出海传播,满足世界对东方、对中国的好奇与想象,又怎样在当下“甜”出新高度。

每天9时起床到茶楼吃饭,午睡后开始工作直到深夜,夜深人静时,最好创作画画……这是20世纪初广州广彩工匠的日常。“万缕金丝织白玉,春花飞上银瓷面”,描述的正是广彩。广彩又名广州织金彩瓷,是清代著名的外销瓷品种,曾大量销往欧洲等地,至今已有300多年历史。

荔枝是广彩常见的岭南佳果题材纹饰,无论是和石榴、佛手等其他传统吉祥纹饰一同作为边饰出现,还是用于兼顾美观和实用的盖钮,荔枝以瓷器为载体,贯穿了整个广彩历史。百年前,当外国人用广彩瓷盘盛放西餐时,他们或许无法读懂荔枝的寓意,但那金彩勾勒的曲线、热烈的红色,早已在他们心中种下了“中国风”的种子。

而绘有荔枝的广彩也是无数身处海外的广东人心中的牵挂。20世纪八九十年代,以荔枝为主题的广彩瓷纪念品大受海外华人欢迎,成为出口创汇品种之一。

2023年4月,国家级非遗广彩代表性传承人谭广辉创作设计的广彩圆盘“岭南盛世”,作为国礼赠送给法国总统马克龙。这件作品绘有硕果累累的荔枝、木棉及广州地标建筑。近日,谭广辉在接受南都、N视频记者采访时谈到,“广彩是岭南的瑰宝。荔枝在粤语里面有吉祥如意的寓意。选择荔枝作为创作题材,最能彰显岭南文化,是中外文化交流的象征。而传统的广彩技艺借助荔枝题材也得以发扬光大。”

谭广辉工作室的外国学员与“岭南盛世”作品的合照。南都记者 肖玥 摄

兴于西关

器身饰以欧式折枝花卉纹,器盖上有金色荔枝钮。器盖上绘的盾形徽章纹,有远洋帆船、十字形、船锚,以及手持三叉戟的雄狮。

后人从徽章绶带上的英文字母“HUSNM”推测,这件清代广彩花卉徽章纹菱形盖盆为美国劳艾德商团在广州所定制。百年以后,它又从海外回到广州,藏于广东省博物馆。

清广彩花卉徽章纹菱形盖盆。图片来源:广东省博物馆

像这样的广彩瓷器在广东的博物馆内还有很多,人们通过徽章纹溯源找到其主人的家族及分支,让这段中西文化、贸易交融的历史画卷得以徐徐展开。

1757年后,清政府关闭浙、江、闽三大海关,独留粤海关,广州口岸海舶云集,商务聚盛。在清代康熙末年至雍正时期,瓷商从瓷都景德镇购买烧好了白釉的瓷坯,在广州根据国外客商的需求加以彩绘、再二次焙烧,然后直接装船出口,广彩瓷器由此兴起。

可以说,广彩主要是为了外销而生产的彩瓷品种。“彩笔为针,丹青作线,纵横交织针针见,何须锦缎绣春图,春花飞上银瓷面”,讲述的便是广彩瓷器。广彩以构图饱满、色彩浓艳为特色,所用彩料多达十余种,器形多为定制西式造型,呈现出浓厚的中西合璧风格。

广彩在18、19世纪风靡欧洲,欧美上层社会将自己的贵族、家族等徽章定制烧到瓷器上,并将这些中国餐具视为家族荣耀的象征。

大量订单涌到广州的工坊,据外国商人来华所写见闻录等史料,广彩工坊里不仅有年老而技艺卓绝的匠师,还有孩童。1774年的《伦敦指南》记载,“在伦敦有52家经销中国瓷器的商店,可以接受对装饰有特别要求的订货,店主被称为‘瓷器人’。”

尽管“来样定制”的纹饰主要迎合西方客商审美取向,但兴于西关的广彩,还是以传统中式纹样占据多数,工匠会组合运用岭南瓜果与地域性花、鸟、虫,呈现广州地区的自然风物和人文审美。荔枝便常被用作广彩瓷器的装饰主题,“荔”谐音“利”,寓意利子多利、大吉大利、平安长寿。

广彩花果徽章纹镂空椭圆形水果托盘。图片来源:广东省博物馆

出自清代嘉庆年间的广彩花果徽章纹镂空椭圆形水果托盘,盘心绘有盾形徽章,四周饰以荔枝、石榴、葡萄、南瓜、佛手等中国传统吉祥纹饰。

除了平面纹饰,荔枝常作为立体盖钮装饰,兼顾美观实用的效果。如清乾隆广彩描金徽章纹茶壶,其壶盖盖钮就是一颗以金色涂绘的荔枝。这套茶具绘有Foster或Forster家族纹章。据考证,这个家族有许多分支,分布在英国和牙买加等地。

清乾隆广彩描金徽章纹茶壶。图片来源:广东省博物馆

在17世纪末至18世纪,广彩的外销市场主要是欧洲。18世纪末,因欧洲各国的制瓷产业兴起,其时又适逢中美航线开通,广彩瓷器的外销市场此后转向美洲,尤其是美国为主。

在广东省博物馆副研究馆员殷忞看来,生活在荔枝产地的粤地工匠将他们熟悉的荔枝,绘制在远销海外的瓷器上,这放到整个中国外销瓷的历史当中也是很特殊的。

“荔枝纹饰广彩瓷器将本土元素带入西方视野,打开了外国人认识中国、了解中国的一个窗口。在日常使用或欣赏瓷器的过程中,尽管外国人未必理解荔枝纹样细节,但广彩的艺术风格、审美取向在视觉上参与构建了他们对‘中国风’的第一印象。”殷忞向南都记者说道。

历史沉浮

历史的车轮跨进20世纪,广彩产业迎来新的发展高峰。

在记录十九世纪以来的省港澳广彩一书《世纪嬗变》中,南都记者查阅发现,1915年“巴拿马博览会”召开,广彩以刘群兴的《十二王击球》参加并获奖,大大提高了国际声誉,使得广彩业在1920年左右发展极为兴盛。

这时广彩工人的薪酬很是可观,一个熟练工人一天可以画8合绘瓷,拿到1两2钱的工钱。当时1个银元是7钱2分,换算下来每月可以赚50银元左右。而那时一个粤海关职员每月都只有32个银元,米价每担约1个银元左右。

据记载,一般广彩工友生活也是很惬意的,他们每天9点起床到茶楼吃过午饭午睡后,才开始工作,一直到深夜,因为夜深人静时,最好创作画画。

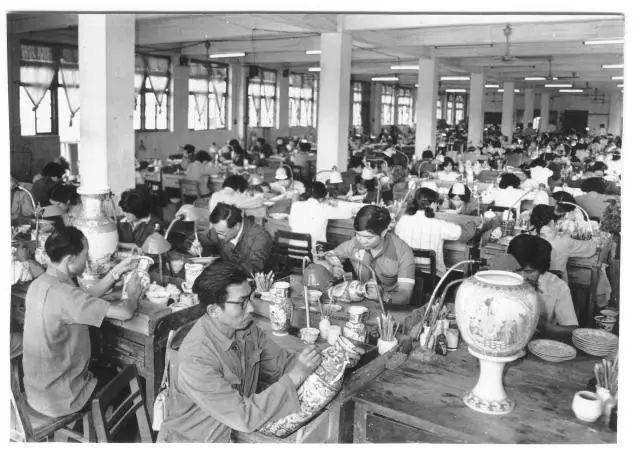

广州织金彩瓷工艺厂生产车间。图片来源:广东民间工艺博物馆

不过,如此贸易盛况在多年后却面临停滞,瓷器上的荔枝纹饰也随着产业动荡发生了很大的变化。

抗战爆发后,瓷业遭遇重创,广彩逐渐陷入停顿。大部分广彩匠师前往香港和澳门的瓷厂谋生,广彩几乎一度从广州消失。

直到1956年8月,在政府的号召和支持下,35名转移到港澳的广彩艺人回到广州,会同在广州的广彩艺人、广州出口陶瓷公司人员,总共63人重建广彩加工厂,恢复了中断近10年的广彩生产。

1957年,广彩加工厂转归广州市手工业局管理,更名为广州织金彩瓷工艺厂,成为地方国营单位。也正是在这个时期,工匠们开始重新注重发扬本土岭南特色,以荔枝为主题的广彩作品日益增多。

广彩描金菱形花卉纹瓣口盘上绘有荔枝。图片来源:广东省博物馆

殷忞向南都记者介绍,“在清代广彩中,荔枝一般是作为一种边饰跟其他岭南佳果一起组合出现,单独出现荔枝的情况较少。但20世纪五十年代广彩在广州复兴后,广州匠师们更多地选择荔枝这样非常具有代表性的岭南元素作为主题,荔枝不再存在于边边角角了。”

“到八九十年代,大量海外侨胞回国投资,由于荔枝在海外粤人心目中具有特殊意义,寄托了他们对家乡的深切思念之情,以荔枝为主题的广彩瓷纪念品也大受海外华人欢迎,成为出口创汇品种之一。”殷忞说。

1980年,广州织金彩瓷工艺厂被市政府批准成为对外开放单位,厂内设有专门的陈列接待大楼,每年接待外宾多达四五万人,每年为国家创汇几百万美元。大量产品主要经销中东、欧美、东南亚等地区,成为广州市第一批创百万美元俱乐部成员之一。

更多的荔枝主题广彩也随之走向世界各地。殷忞向南都记者分析称,带荔枝元素的广彩在海外的传播情况是跟整个广彩业发展路径一致的,“广彩业的兴盛一方面是依赖中国瓷器数千年来的发展与沉淀,另一方面是广东人本来就擅于经商,广州工匠以开放的心态接纳西方市场需求,在把握商机的同时,善于学习,精于技艺,还不忘在外销商品中注入岭南风情,让广彩成为‘岭南特色’的最佳代言。”

寄托乡情

百年前根据一纸订单绘制的广彩瓷器,通过一艘艘商船运抵大洋彼岸,不少艺术精品后来被当地博物馆收藏和展出。上面绘制的荔枝等纹饰更是成为了无数“广彩人”心中的牵挂。

有“广彩花王”之誉的中国陶瓷艺术大师司徒宁,曾任广州织金彩瓷工艺厂设计室主任。上世纪90年代,司徒宁退休后,在美国纽约大都会博物馆、波士顿历史博物馆、新泽西博物馆看到了很多品种的广彩瓷。

这些雍容华贵的瓷器上除了西方风景、教堂等,每个器皿都衬上广彩瓷的各式传统纹样,“尤其是荔枝、杨桃等再熟悉不过的岭南佳果,还有舞龙、醒狮等浓郁的岭南风情民俗”,唤起了司徒宁浓浓的思乡之情。

2005年,司徒宁夫妇决定落叶归根回到广州。志士暮年,壮心不已。年近八旬的司徒宁应邀出席各种座谈会呼吁发展广彩,还在高校工作室传承培养人才。

2008年,广彩技艺被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。广彩瓷器也逐步转向工艺精品和艺术品的生产。

谭广辉。图片来源:广州市荔湾区青年非物质文化遗产传承人协会

广州织金彩瓷厂走出了一大批优秀的广彩匠师,国家级非遗广彩代表性传承人谭广辉便是其中一员。2023年4月,谭广辉创作设计的广彩圆盘“岭南盛世”作为国礼赠送法国总统;中法两国元首在松园宾馆茶叙时也用上了他的作品“广彩荔枝杯”。

“岭南盛世”绘有木棉、硕果累累的荔枝、广州地标建筑等元素。6月21日,在接受南都记者采访时谈起这件作品,谭广辉坦言“感到非常骄傲”,“广彩是岭南的瑰宝。荔枝在粤语里面有吉祥如意的寓意。选择荔枝作为创作题材,最能彰显岭南文化,同时也是中外文化交流的象征。”

谭广辉作品“岭南盛世”(左)和“广彩荔枝杯”(右)。图片来源:广州市荔湾区非物质文化遗产保护中心

“荔枝水果难以储存,得益于科技发展,新鲜的荔枝能在短期内销向各地。而通过广彩瓷器的载体,红红火火、甜甜蜜蜜的荔枝形象得以永久留存,世界各地的人们都能认识到荔枝这种岭南佳果,原来荔枝不仅好吃,还好看。与此同时,传统的广彩技艺借助荔枝题材也得以发扬光大。”谭广辉说道。

过去10年,谭广辉一直在不遗余力地弘扬广彩工艺,开展各类广彩短期体验班、培训、研学、讲座等。今年64岁的谭广辉对广彩注入年轻血液、创新图案纹样、制作周边文创、新媒体传播等新事物很是看好。

不少外国人也慕名而来,报名体验学习这种传统工艺。6月23日,南都记者来到位于广州荔湾区的谭广辉工作室,看到了不少过来体验和学习广彩的学员。当下正是荔枝季,工作室的广彩老师还会教画荔枝。

学员Julie是西班牙人,这是她第一次接触广彩,也是第一次在广彩上看到荔枝纹饰。她告诉南都记者,“这些瓷器既漂亮又独特。在西班牙,荔枝并不是一种常见的水果。我是来到中国后才第一次尝试,荔枝非常甜且多汁。”

来自俄罗斯的学员Maksim正在体验广彩工艺制作。南都记者 肖玥 摄

来自俄罗斯的学员Maksim此前通过朋友在社交平台上发的一段视频认识到广彩,“刚走进来的时候,我真的被这些精美鲜艳的广彩作品所震撼。不仅能看,我还能亲手触摸、用广彩瓷器喝茶,这种体验真的非常难得。”

Maksim的同伴Kristina也评价此次广彩体验“很有意义”,她第一次吃荔枝是在俄罗斯,但她觉得广东荔枝似乎有种特别的风味。“最有趣的是它们还被画在了广彩瓷器上,这恰恰体现了荔枝的鲜活灵性,将自然与艺术品完美融合。外国人来到广州了解这些广彩工艺品的起源,了解历史,也能更多地了解中国。”

三百年前,西关匠师们为大洋彼岸的订单描金绘彩,勾勒出西方客商对中国的想象;三百年后,这些广彩瓷器贯穿今古,成为不少外国人读懂岭南的第一扇窗。

《广东荔枝的全球口碑》专题报道

总策划:戎明昌 刘江涛

执行策划:王佳

统筹:南都记者 向雪妮

采写:南都记者 冯奕然 肖玥