在当代戏曲生态中,“大制作”浪潮虽推动了行业革新,却也引发艺术本体异化、经济运营失衡等深层问题。本文通过剖析“大制作”模式的利弊,结合戏曲艺术的美学特质与实践案例,提出回归“表演本位”的改革路径,强调以演员为核心重构创作逻辑,为戏曲艺术的可持续发展提供理论与实践参考。

“大制作”浪潮下的戏曲生态观察

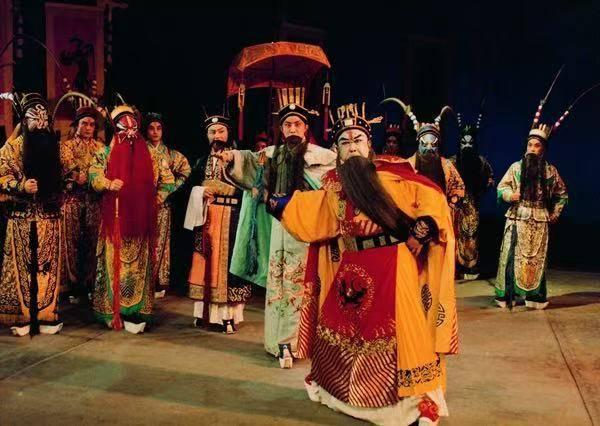

改革开放四十余载,中国戏曲界经历了前所未有的变革浪潮。当市场经济的春风吹进剧场,"大制作"逐渐成为行业热词。从舞美设计到声光技术,从演员阵容到资金投入,一场场华丽的戏曲盛宴轮番上演。不可否认,这种模式确实催生了一批兼具思想性与艺术性的精品剧目,在一定时期内有效提升了戏曲的社会关注度,为传统文化注入了新的活力。但是,我们不能不看到“大制作”有“光明”的一面,也有“暗淡”的一面。

据有关部门不完全统计,2010-2020年间,全国戏曲院团平均单剧制作成本增长近300%,部分“大制作”剧目甚至达到千万级投资规模。某省级京剧院耗资800万元打造的历史剧,全国巡演仅12场便因场地限制与成本压力草草收场,平均每场演出亏损高达40万元。这种重资本投入、轻艺术规律的创作倾向,不仅让院团背负沉重经济负担,更在行业内形成了"唯大唯美"的创作导向。有人说:“现在排戏,不先考虑演员表演,而是先画舞美效果图,这种本末倒置的现象已成为行业痼疾。”

(一)艺术本体的异化危机

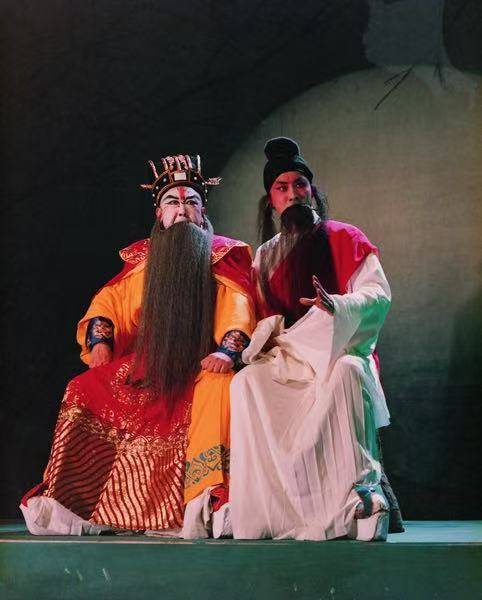

戏曲作为“以歌舞演故事”的综合艺术,其核心魅力在于演员通过表演塑造人物、传递情感。然而在“大制作”模式下,舞台逐渐沦为声光技术的试验场。某新编历史剧为呈现战争场面,使用200余盏电脑灯制造光影效果,演员的面部表情完全淹没在强光后面和布景之中;还有的戏为营造真实感,将整栋楼房模型搬上舞台,演员在狭小空间内连走路都难以施展。这种“重景轻人”的创作理念,使得戏曲最本质的“以虚代实”表演美学荡然无存。

从艺术规律来看,戏曲的虚拟性表演是经过长期形成的独特艺术语言。梅兰芳先生在《舞台生活四十年》中指出:“戏曲的一抬手、一投足都蕴含着丰富的表意功能,这种艺术表现力是任何实物道具都无法替代的。”当舞台被实物过度填充,演员的表演空间被压缩,表演动作失去施展余地,戏曲艺术的灵魂也随之消散。

(二)经济运营的不可持续性

“大制作”带来的成本失控问题已成为制约戏曲发展的重要瓶颈。某地方剧种院团为演出一台新戏,仅舞美道具运输就动用12辆卡车,单次转场费用高达15万元。而与之形成鲜明对比的是,该剧在某县级剧院演出时,门票收入不足3万元。这种投入产出严重失衡的现象屡见不鲜。更值得警惕的是,部分院团为追求"大制作"效果,过度依赖政府补贴和企业赞助,形成"有资金就排戏,无资金就停摆"的恶性循环。

从经济学角度分析,戏曲艺术的文化属性决定其具有公共产品特征,但“大制作”模式却将其异化为高成本、低产出的特殊商品。这种违背市场经济规律的运营方式,不仅消耗大量公共文化资源,更挤压了中小成本剧目和青年人才培养的发展空间。

回归表演本位的理论支撑

中国戏曲艺术历经千年发展,形成了独特的美学体系。李渔在《闲情偶寄》中提出的“立主脑”“减头绪”创作原则,至今仍对戏曲创作具有指导意义。传统戏曲舞台上,一桌二椅可象征金銮宝殿,一根马鞭能表现万马奔腾,这种高度凝练的艺术表现手法,既体现了中国传统文化“虚实相生”的哲学智慧,也彰显了戏曲艺术的独特魅力。

以昆曲《牡丹亭·游园》为例,杜丽娘仅凭一把折扇等简单道具,通过细腻的身段动作和唱腔变化,将少女的春思之情表现得淋漓尽致。这种“无实物表演”的艺术功力,正是戏曲区别于其他舞台艺术的核心所在。正如俞振飞先生所言:“戏曲演员的一颦一笑、一举手一投足,都要能让观众看到戏、感受到情。”

习近平总书记在文艺工作座谈会上明确指出,戏曲艺术要坚持以人民为中心的创作导向,在守正创新中实现创造性转化、创新性发展。这一重要论述为新时代戏曲发展指明了方向。所谓“守正”,就是坚守戏曲艺术的本体特征和美学品格;所谓“创新”,则是在遵循艺术规律的基础上,赋予传统艺术新的时代内涵。

从近年来的实践经验看,许多成功剧目都印证了这一发展路径。上海昆剧团的《长生殿》《邯郸记》,上海京剧院的《曹操与杨修》等剧,在保留昆曲京剧传统表演程式的基础上,运用现代舞台科技营造梦境氛围和各种不同场景;福建省梨园戏传承中心的《董生与李氏》,以简约的舞美设计凸显演员表演,都取得了良好的艺术效果和市场反响。这些案例表明,戏曲创新并非要摒弃传统,而是要在传统与现代之间找到平衡点。

戏曲表演本位回归的实践路径

精简舞美设计:倡导“以少胜多”“以虚代实”的舞台设计理念,减少实物道具的使用,为演员表演留出充足空间。如在表现山水场景时,可借鉴传统戏曲的"守旧"形式,通过写意的绘画或投影来营造意境。

优化灯光运用:灯光设计应以突出演员表演为核心,避免过度炫目的光影效果。戏曲演员在表演时有各种精彩漂亮的“亮相”。同时,角色出场时的亮相也十分重要。而恰恰在这些方面,灯光是不讲究的,有的主要角色出场灯光昏暗,这种“暗淡无色”是无法让演员“出场”的。

合理运用多媒体技术:在使用现代多媒体技术时,要注意与戏曲表演的有机融合。如通过动态投影表现场景转换,既不影响演员表演,又能增强视觉效果。

建立“演员中心制”:在剧目创作过程中,充分发挥演员的主体作用。导演、编剧、舞美等创作人员应围绕演员的表演特长进行艺术构思,形成以表演为核心的创作团队。

推行分级制作制度:根据剧目特点和院团实际,实行大、中、小分级制作。重点剧目可适度采用大制作模式,但更多应发展中、小成本剧目,形成合理的剧目结构。

完善艺术评价体系:建立以艺术质量为核心的评价标准,改变单纯以投入规模、舞台效果为主要评价指标的倾向。鼓励创作更多贴近生活、贴近观众的优秀作品。

人才培养的深化

强化基本功训练:在戏曲院校教育中,进一步加强唱、念、做、打等基本功训练,培养学生扎实的表演功底。同时注重传统文化修养的提升,使演员能够深刻理解戏曲艺术的文化内涵。

建立传习机制:发挥老一辈艺术家的传帮带作用,通过师徒传承以及各种传承培训班等形式,将传统表演技艺和艺术经验传承下去。

鼓励创新实践:为青年演员提供更多演出机会和创作平台,鼓励他们在继承传统的基础上进行艺术创新,形成具有个人特色的表演风格。

让戏曲艺术焕发新的生机

戏曲艺术的改革与发展,是一个长期而复杂的过程。在追求创新的同时,我们必须清醒认识到,戏曲的生命力在于其独特的艺术本体。只有坚守"以演员表演为中心"的创作理念,尊重艺术规律,才能实现戏曲艺术的可持续发展。让我们共同努力,把舞台真正还给演员,让戏曲艺术在新时代绽放出更加璀璨的光彩。

这场关乎戏曲艺术本质的回归之旅,既是对传统的致敬,也是对未来的期许。当聚光灯重新聚焦在演员身上,当程式化的现代气息的表演再次成为舞台的主角,我们相信,中国戏曲必将以其独特的艺术魅力,在新时代的文化舞台上续写辉煌篇章。(本文作者蔡正仁为上海昆剧团著名昆曲表演艺术家,桑雨为上海书画院专职画师)