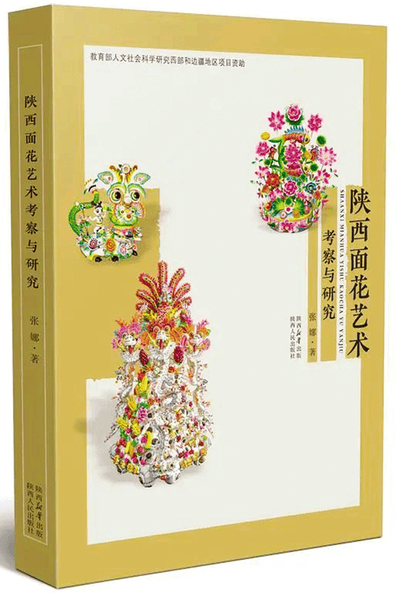

《陕西面花艺术考察与研究》

作者:张娜,陕西人民出版社出版。

(上接7月9日16版)

陕西面花,首先是生命繁衍力量的图腾印记。书中翔实记录了渭北地区婚俗中虎馍与鱼馍的普遍应用及其严格的互赠规则。女方赠予男方威猛的虎馍,寄托着对夫婿阳刚之气与守护能力的期许;而男方回赠形态丰腴的鱼馍,则清晰指向对女方如鱼般旺盛生殖力的祈愿。这种礼俗的深层结构,无疑是对原始社会对生命繁衍强烈崇拜的直接映射,是远古生殖巫术在当代民俗中的仪式化延续。更为令人惊叹的实证来自合阳县的“鱼儿变娃”面花(其造型为人面鱼身)以及富平县的蛙形面花。张娜抓住“娃”与“蛙”的同音关联,将其与华夏创世神话中女娲抟土造人的叙事,以及考古学与民俗学中广泛存在的、象征多产与生命力的古老蛙崇拜(常被视为大地子宫和女性生殖力的象征)紧密联系起来。这一解读不仅赋予了这些奇特的面花造型以深邃的文化内涵,更揭示了面花作为跨越时空的生殖崇拜符号所承载的深层文化寓意。

其次,面花是混沌创世与图腾融合的鲜活见证。作者对花馍统称为“馄饨”的现象进行了深入的溯源,令人信服地指出,此“馄饨”实为“混沌”的谐音转化(在具体品类上体现为双喜插花馄饨、花馄饨、鸳鸯馄饨、老虎馄饨等)。这一命名绝非偶然,其核心精神正是关联着盘古开天辟地、宇宙从混沌中诞生的宏大创世神话,象征着乡民对天地开辟、万物肇始这一宇宙本源的朴素纪念与仪式性重演。而最具说服力的图腾融合莫过于婚礼中使用的“大谷卷”(或称“馉饳儿”)面花。其造型堪称一部立体的史前图腾艺术史:常见的虎头龙身鱼尾或虎头鱼身凤尾的复合形态,已然打破了单一图腾的界限;更为繁复者,或以飞鸟为身躯,双鱼巧妙构成眉毛,盛开的菊花化作眼睛;周身更缀满“二龙戏珠”“喜鹊闹梅”等小型主题面花。这种集多种神圣动物意象于一身的、充满想象力的组合方式,构成了一幅原始信仰观念与艺术表现的壮丽拼图。此类面花复杂的结构,龙、虎、鱼、凤等看似奇异的组合,绝非随意拼凑,而是深刻反映了史前时期华夏大地上不同部落所崇奉的图腾(如虎部落、鱼部落、鸟部落等),在漫长的历史长河中不断接触、碰撞、交融,并最终凝聚、升华成为中华民族共同文化符号(如龙、凤)这一伟大历史进程的生动体现。面花,于此超越了食物的范畴,成为中华文明“多元一体”起源论在民间日常生活中无声却无比坚实的证言,是远古文明基因在当代依然跳动的有力脉搏。

三、形之意味:面花作为文化韧性的审美表现

张娜的研究并未止步于对面花深厚文化内涵的挖掘,她同样以精微的艺术视角,深入剖析了面花作为一种独特造型艺术所蕴含的内在美学法则与视觉语言。其研究有力地印证了艺术理论家克莱夫·贝尔提出的“有意味的形式”理论在民间艺术领域所具有的普适性。面花的形式本身,就是文化密码和情感力量的载体。

陕西面花的制作与呈现,普遍遵循着一种根深蒂固的视觉原则。成双成对,严格对称。无论是订婚仪式上男女双方互赠的花馍,还是日常走亲访友所携带的“礼馍”,数量上必定是双数,形态上也常表现为镜像般的对称结构(如双鱼、双虎、对称花卉等)。这种对“双”与“对”的执着追求,远非仅仅出于视觉上的圆满匀称感。这是中国古老哲学中“阴阳相生”“天地交感”“万物负阴而抱阳”等核心宇宙观与生命观在民俗器物上的直观投射与物化表达。对称平衡的形态,构成了面花内在的秩序感与稳定性,它无声地诉说着国人对于宇宙和谐、社会秩序、家庭圆满以及生命平衡的深层精神追求与结构性理解。面花的“形”,在此成为哲学思想的视觉化身。

面花艺术的独特性,很大程度上源于面团的物理属性。妇女将面团发酵与蒸制后产生的不可完全精确预测的膨胀变形巧妙地转化为艺术表现。这使得面花造型天然地倾向于一种“似与不似之间”的审美境界。艺人们在创作虎、鱼、乃至象征驱邪的“五毒”(蟾蜍、蝎子、蛇、蜈蚣、壁虎)时,首要任务是抓住对象的神韵特征(如虎的威猛、鱼的灵动、蟾蜍的丰硕),而非追求纤毫毕现的写实。面团在蒸制过程中的鼓胀、融合,自然赋予形象以圆润、饱满、敦厚的体态,无形中消解了原型中可能存在的凶猛、可怖之感,使其趋向可爱、可亲,充满生命活力。这种源于材质特性的、略带夸张的变形处理,恰恰完美契合了中国传统艺术“重神韵轻形似”“妙在似与不似之间”的美学精髓。面花因而在稚拙朴素的形态中透出勃勃生机,在朴拙无华的质感里蕴含天真烂漫的意趣,展现出一种独特的、源于生活智慧的“天工”之美。

张娜特别关注到面花形式中所沉淀的历久弥新的“古意”。她以陕北府谷地区用于农历七月十五鬼节祭祀及结婚贺礼的“长脖面人人”为例,其夸张拉长的颈部造型、古朴简洁的面部刻画以及特定的使用场合,无不散发着悠远的历史气息和神秘的仪式感。通过将面花技艺溯源至中华文明悠久的面食制作史(如汉代饼饵、唐代面塑),张娜强调,面花的造型语言并非凭空创造,其基本语汇(如对动物、植物的象征性表现)和构图法则(如对称、饱满)中,积淀着源自远古的意象和审美记忆。即使在当代社会历经世事变迁、民俗活动受到现代化和同质化浪潮的冲击,许多面花在造型或装饰细节上被打上了世俗化、现代化的烙印(如出现卡通形象、现代纹样),但张娜敏锐地指出,只要剥开这层相对易变的表层装饰,其核心的形态结构、象征体系、制作的基本理念与仪式功能,其根系仍深植于原始文化的沃土之中,保持着惊人的连续性。这种跨越数千年时空的形式传承与内核坚守,其本身即是一种“有意味”的文化韧性。面花以其顽强的形式生命力,证明了深层文化基因在民间艺术中的强大延续力,成为中华文明在日常生活层面生生不息、绵延不绝的审美见证。

四、产业赋能:面花作为非遗传承的时代命题

张娜的考察清醒地揭示了陕西面花在现代化浪潮中面临的严峻挑战。生活方式的剧变、多元文化的冲击、年青一代传承意愿的减弱,使其生存土壤日益稀薄,许多精湛技艺濒临消亡。著作的后半部分,是其作为学者深沉文化使命感的集中体现,是对陕西面花保护与传承路径的深刻思考。

在学术筑基与价值彰显方面,该书本身即是保护行动的关键一环。通过严谨的田野调查、详尽的工艺记录、深入的文化阐释,张娜为面花建立了系统的档案库和理论支撑,使其文化价值、历史价值、艺术价值得以被社会广泛认知和重视。这是激活保护意识、指导保护实践不可或缺的学术基石。(未完待续)