⭐

吧朋友们

我们之间,就差一个置顶星标

在清代绘画中,女性形象往往被赋予修颈削肩、柳眉樱唇的程式化美感,成为时代审美的缩影。然而,一些画家却选择突破常规,用画笔揭示女性更为复杂的精神世界——

秦淮名妓寇白门以“无脸”示人,暗喻明亡后的身份迷失;罗聘笔下的苏小小衣衫凌乱、面色苍白,透露出生死之间的哀怨;而崔鏏描绘的李清照独坐湖石,凝神远思,将词人的愁绪凝固于画布之上……

这些拒绝“流水线”审美的作品不仅是对女性形象的重新定义,更是艺术家对时代、生命与情感的深刻反思。下文选摘自巫鸿的《中国绘画:元至清》,一起看看女性图像背后的“玄机”吧~

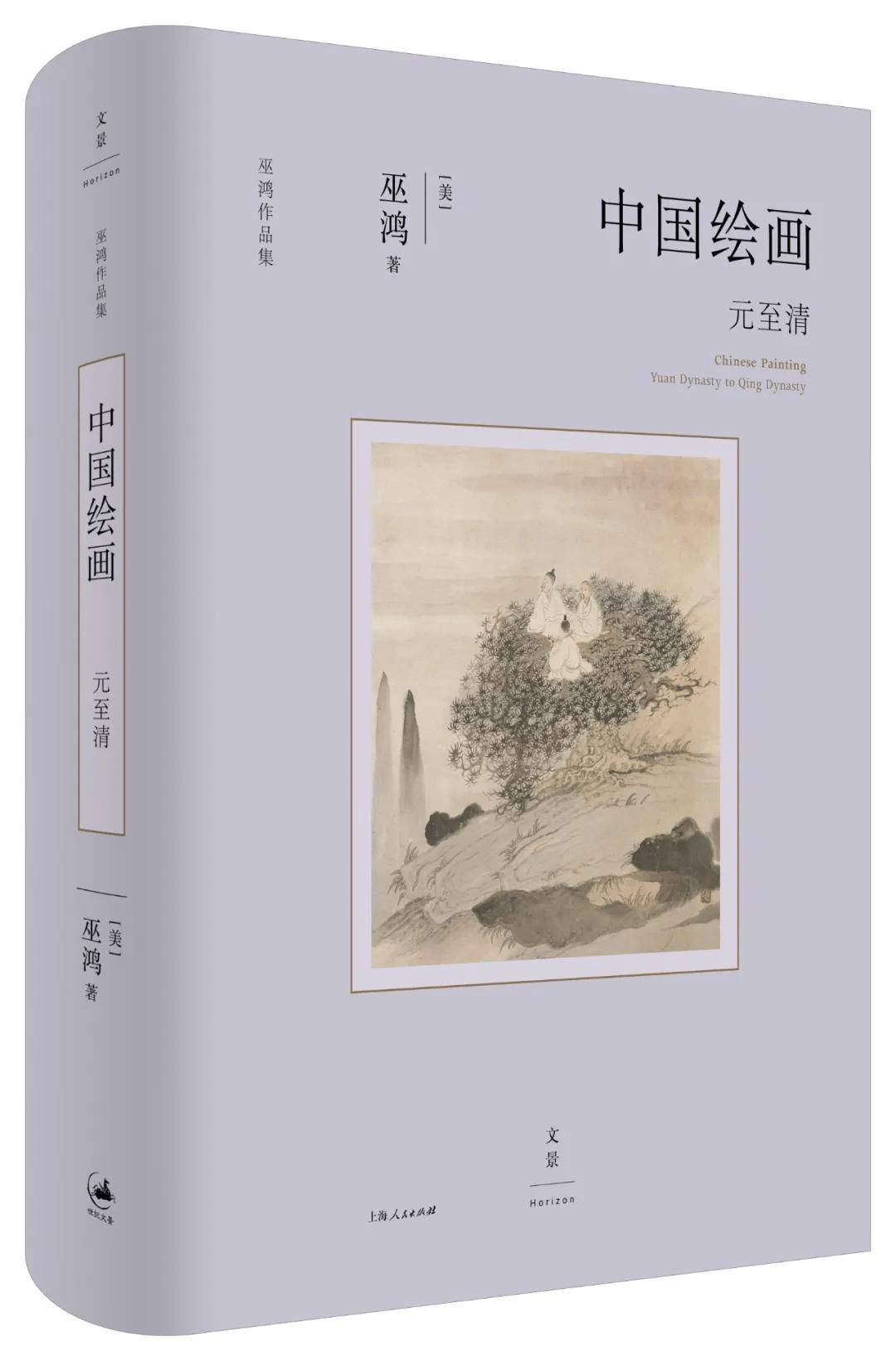

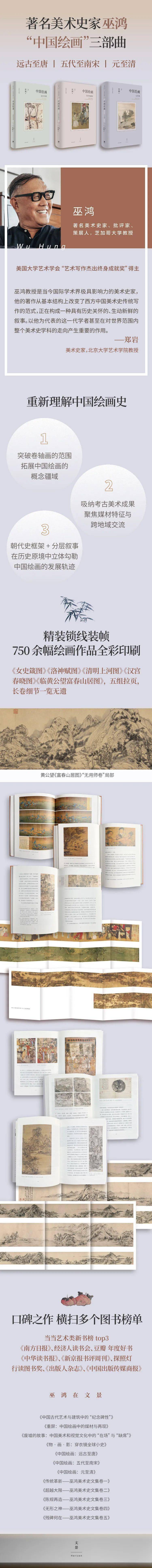

《中国绘画:元至清》

巫鸿 著

定价:168元

上海人民出版社·文景丨2025.3

女性图像

总体而言,上一章提出的明代美人画或仕女画的基本趋向——特别是女性图像的定型化——在清代持续发展。和明代的一个重要不同之处,是这个画种吸引了清代最高统治者的兴趣并得以在宫廷中吸收欧洲绘画元素,在康、雍、乾三朝中达到了历史高峰。

在宫廷之外,美人画持续着明代模式,多数为单独的美女形象。人物身份仍以历史和神话人物及大量无名佳人为主。形态上则愈益概念化和程式化,画中女子无论是西王母还是洛神、杨贵妃还是花木兰,都有着修颈、削肩、柳腰的体貌,鸭蛋脸、细目、柳眉、樱唇的容颜。她们常被置于妆阁、山水、园林之中,或坐在花树下读书冥想,或拈毫于红窗之前,或嬉戏于家庭之内,景色的变换往往指示出特定的季节和时刻。柔弱化的倾向到清代晚期越发明显,画家追求时尚,将各类女性人物都描绘为“倚风娇无力” 的仪态。改琦、费丹旭等人的大量商业作品为这个女性类型提供了“工细秀淡、婉约娴静”的典范样式,进而被其他画家复制。

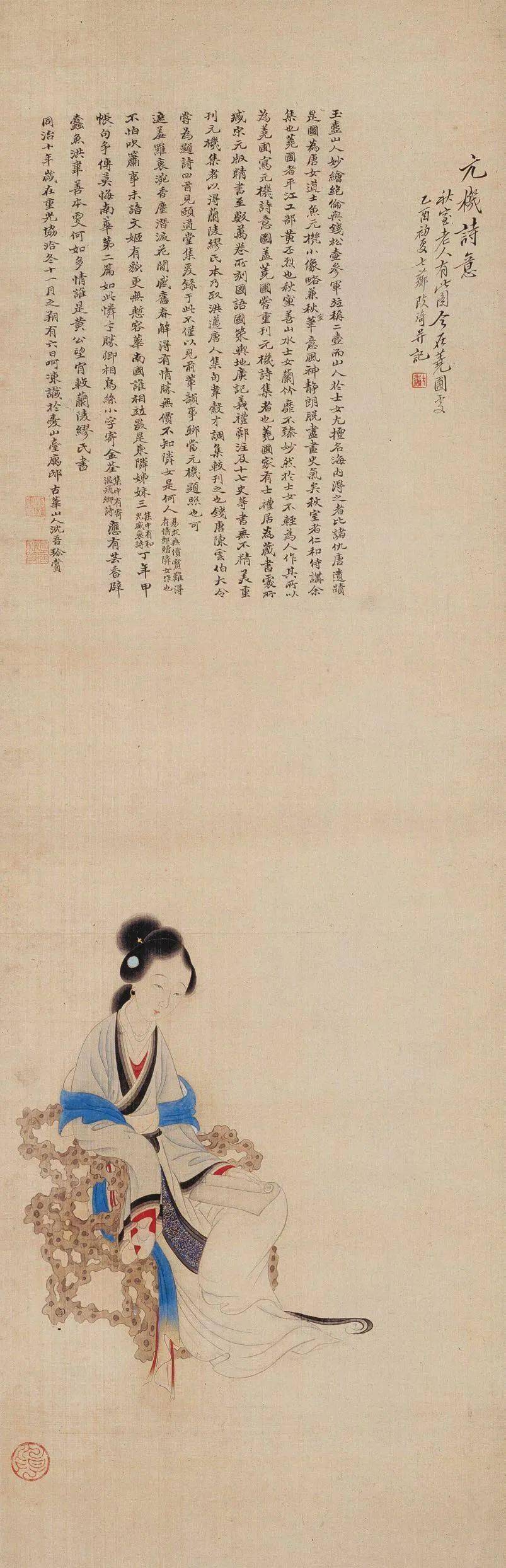

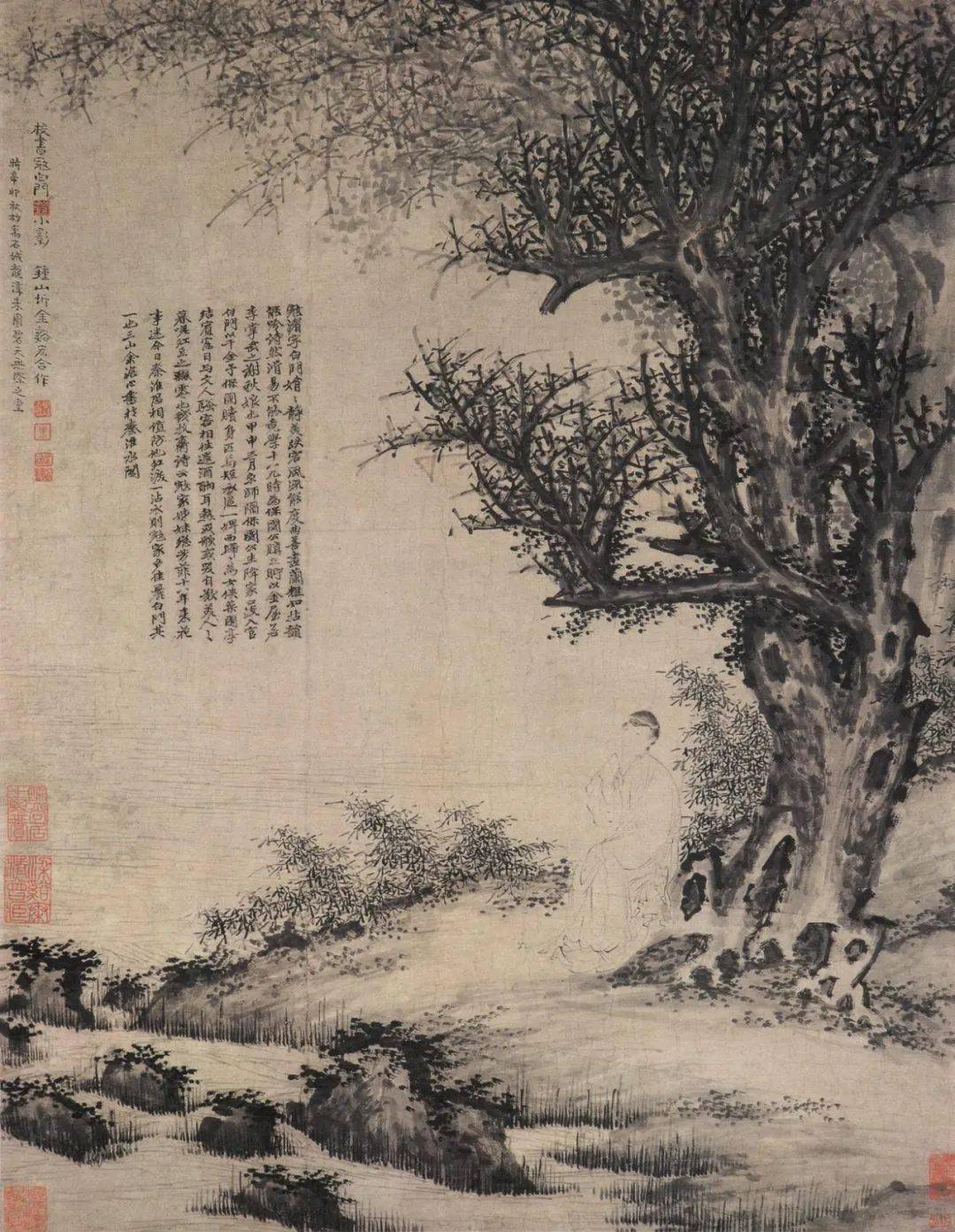

■改琦《元机诗意图》。清,北京故宫博物院藏

一旦了解了这个普遍现象,我们便得以发现一些与之不同的作品:它们的共同点是画家有意脱离美人画的常规模式,以此显示自己的原创性和特殊意图。一个例子是遗民画家吴宏(1615—1680 年)和樊圻(1616—1694 年之后)于1651年合作的《寇白门像》。寇白门即寇湄,是明末清初南京城中的顶尖名妓、“秦淮八艳”之一。她十八九岁时被保国公朱国弼买为姬妾。甲申之变清军攻入北京时朱国弼降清,寇湄以千金为自己赎身,随即短衣单骑,回南京重操妓业,被时人称为女侠。她筑起园林和亭台,每日与遗民文士往还,酒酣耳热之际或歌或哭,感叹美人垂暮和飘零人生。

■吴宏、樊圻《寇白门像》。清,南京博物院藏

这种国破家亡之感解释了这幅画的“反肖像”形式。画中的寇湄被赋予一张无形的面容:画家特意回避对脸部的清晰描绘,面庞和五官的线条几不可见,双目仅以两个墨点标出。这张空洞的脸和没有实体感的身躯一起出现在黑压压的古树之下,树干布满树洞,横生侧出的枝杈处处显出被劈裂截断的痕迹,犹如乍经雷击。上文谈到清初遗民画家常以大树比喻覆亡不久的明代。放在这个语境中,《寇白门像》中劫后巨树的含义可说是明确无误。而我们也可以知道这幅“肖像”所意图表现的并非像主的存在,而是她的消失。

■《寇白门像》局部

与此类似,罗聘的《苏小小图》也通过背离美人画常规模式的方式来展现画家的特殊意图。北宋张耒在《柯山集》卷四十四中讲述了书生司马槱在旅途中梦见南齐歌姬苏小小,后者为他唱了一曲《黄金缕》并约定日后相见于钱塘江上。后来司马槱调官到余杭,发现其官舍旁就是苏小小之墓。李献民据此演绎成小说《钱塘异梦》,其中司马槱梦中遇到苏小小芳魂,相互悦慕结为眷侣。前代画家曾以叙事方式表现二人的梦中相会,但罗聘转而采用肖像模式,着意发掘这位芳年消殒的年轻女鬼的复杂心理。图中的苏小小面色苍白,仔细观察才能看到以极淡墨线勾出的倒挂双眉和低垂双目。她的上衣和比甲不同寻常地在胸前凌乱敞开,露出贴身的鲜红内衣。美人画通常着力于描绘流畅飘扬的衣裙和飘带,但此处苏小小的衣衫和长裙,却都被刻意赋予曲折纠缠的轮廓和凹凸起伏的表面,似乎女主人公刚从墓中出来,森森然含着一股阴气。最让人瞩目的是她胸前垂下的打着同心结的一缕红绳,犹如涓涓血流淌至足边。坐在野草间的一块顽石上,这个孤单的形象不但见证了死亡,也寄托着爱情、悲伤和憧憬。此画在清代被多次临摹改造,但与原作相比,各类仿本的绘画水平要低得多,而且都力图消除画中人的“鬼气”,将之回归为常规美人。

■罗聘《苏小小图》。清,台北故宫博物院藏

■《苏小小图》局部

罗聘的这幅画可以和清代中期画家崔鏏作的《李清照像》对阅,后者也把美人画中的无名仕女转化为具有生命和灵魂的具体人物。崔鏏生卒时间不详,字象九,一作象州,三韩(今内蒙古喀喇沁旗)人,曾官同知。李清照(1084—1155年)是宋代著名女词人,画中的她侧倚独坐在一块硕大的太湖石上。湖石状若卧狮,造型奇特,崎岖不平的表面衬托出人物的素雅洁净。李清照身穿朴素无华的短褂和长裙,乌黑的头发简单地梳向脑后。她左手抚膝,右肘支石,以手托颊,脸上现出深思远念的神情。画家描绘的应是中年以后的她,正在思念已逝的丈夫赵明诚和他们一起度过的美好时光,脑中也许正出现了那首深情幽怨的《武陵春》:

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。

物是人非事事休,欲语泪先流。

闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。

只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

■崔鏏《李清照像》。清,北京故宫博物院藏

许多清代美人画表现读书女子,但大多是无名仕女,这幅《李清照像》是个例外。另一描绘真实知识女性的例子是乾隆末期的 《随园十三女弟子图》,又称《十三女弟子楼湖请业图》。上文说过袁枚收随园女弟子一事,根据此画题跋,可知这是袁枚为了记录在西湖宝石山庄授业诗文的一次盛会,请画家尤诏与汪恭合作的一幅带有纪实性的女子诗会雅集图,画卷末端又加上了由其好友崔君补画的三位女弟子。

■汪恭、尤诏《随园十三女弟子图》。清,上海博物馆藏

画卷以右端的远山和湖面起始,两位女子相携前来赴会。一列石阶将她们引向花园内,那里三位女子正在梧桐树下奏琴、听琴。再往前展卷就到了构图的中心部分,七位女弟子现身于硕大的湖石和芭蕉之间,或举笔在蕉叶上题字,或围案阅书作画。一座小桥和两位女子把观者引向画卷的最后一段:以山坡前的亭阁结尾,袁枚本人坐于阁中桌后,正要题笔写字,一位女弟子在旁观看。根据与会者之一孙云凤(字碧梧)在《湖楼送别序》中的描述,女弟子们携诗画赴会,在宝石山庄之湖楼拜袁枚为师,并请其授业诗文。她们的诗作由袁枚集成《湖楼闺秀十三人送行诗》册,这幅画则仿照李公麟绘《西园雅集图》前例,在中国历史上首次以视觉方式记录了女性雅集。

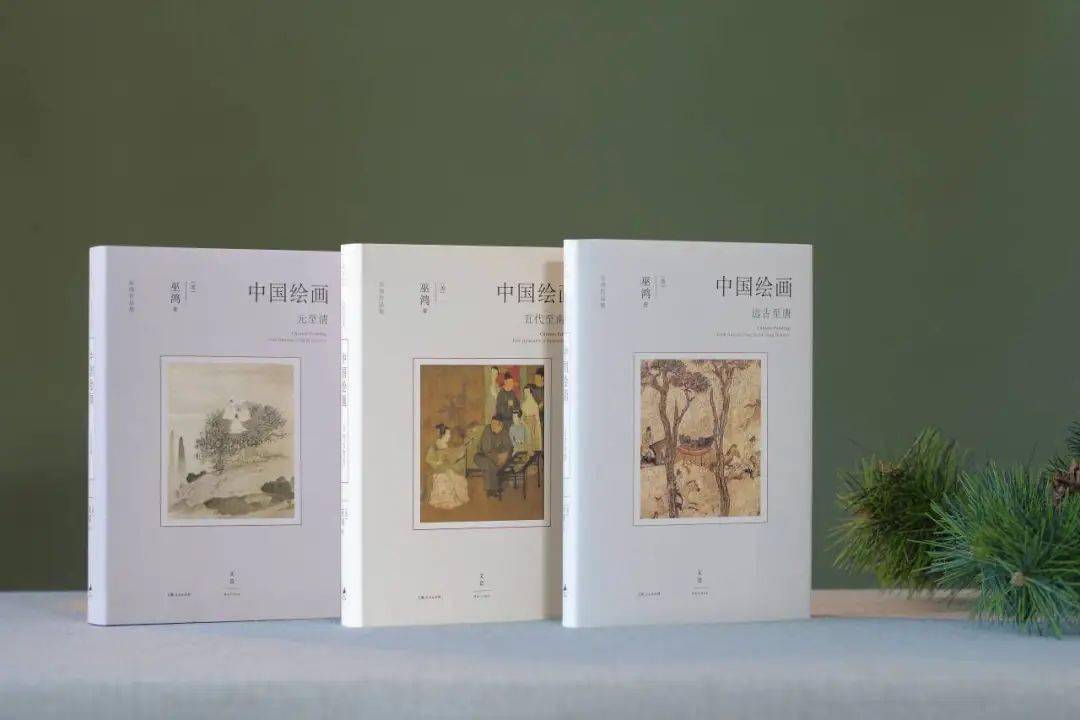

“中国绘画”系列作品

《中国绘画:远古至唐》

《中国绘画:五代至南宋》

《中国绘画:元至清》

【转自文景】

上海人民出版社

学林出版社

上海远东出版社

上海书店出版社

格致出版社

北京世纪文景文化传播有限责任公司

上海光启书局有限公司

上海《理财周刊》社有限公司

以专业学术打造品牌

以社会责任引领阅读