关于青海玛多扎陵湖畔的“昆仑石刻”是否与秦始皇遣使采药昆仑有关,学界争议仍在持续。

7月11日,《光明日报》再度辟出“学术争鸣”专栏,刊发两篇从书法风格角度探讨“昆仑石刻”真伪的文章。

其中,北京体育大学人文学院副教授衣雪峰撰写的(以下简称“衣文”)称,“‘昆仑石刻’争鸣的焦点主要集中在石刻的真伪,从书法风格的角度分析,我认为‘昆仑石刻’的根本破绽在于其章法没有纵横界格,其书风不能与其使用场合应有的庄严、郑重、典雅相符合。它恐怕是混用了秦石刻、秦诏版、秦简、秦印、东汉《袁安碑》或近代篆书的一件伪刻,甚至是作伪者的一个恶作剧。”

杭州师范大学副教授丁万里则在(以下简称“丁文”)中指出,“该石刻若确属秦代,其文字为篆书,对书法史而言同样意义非凡,近期书法界已展开激烈争论。书法从业者可凭借自身对书法艺术风格的感知与理解,在宏观上提供一种感性思考,作为判断依据。但如果过分地进行微观分析,势必会在一些细枝末节上越陷越深,偏离主旨。这个主旨就是——‘昆仑石刻’的真伪问题需要多学科综合研判,而书法这一环并不能一锤定音。”

在衣雪峰看来,“昆仑石刻”根本破绽在于其“书风不能与其使用场合应有的庄严、郑重、典雅相符合”。

琅琊刻石及其拓片。光明日报 图

他在文章中分别列举了“皇帝:似混用秦诏版”“大夫:水平不及秦封泥”“廿六(卅七):似混用秦诏版”“年:似混用近代写法”“三月、己卯:似混用东汉《袁安碑》、秦右卯廿六刻石”“到:似混用秦印”“前:似混用秦简、大篆”“里:似混用秦简或西汉石刻”等多处破绽,认为“昆仑石刻”混用多种、多时代书风。

“原释文‘一百五十里’,‘一百’很可能是‘二百’合文(作者注:古汉字中将两个或两个以上的字合写在一起),因此‘二百五十里’也很可能是作伪者的一个伏笔,一个玩笑,一个恶作剧。”衣文称。

丁文则在综合多方观点的基础上,认为仅凭书法风格差异不足以“一锤定音”判定“昆仑石刻”真伪。

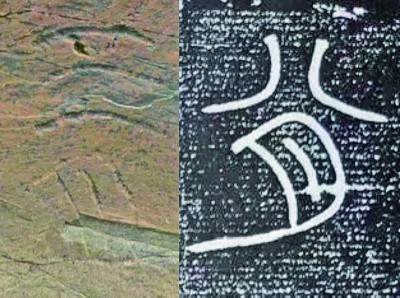

图①:昆仑石刻“藥”字及秦公大墓石磬文“樂”字

图②:昆仑石刻“月”字及秦公大墓石磬文“月”字。光明日报 图

在丁万里看来,“无论是‘秦八体’还是‘新莽六书’,都是后人对文字的总结和分类,而非时人就以此来进行书写。每个时代都有各自的书写规律,场合、材质的不同确实会产生风格上的差异,甚至形成某种书写范式,但无论如何都不会隔绝彼此间本质上的互通。‘昆仑石刻’无论真伪,从各方面来看都属于‘孤品’,没有同类型可以横向比较。切不能以今证古,好比清人以莱子侯刻石断言‘西汉无隶书’,却被出土的汉简狠狠‘打脸’。”

“‘昆仑石刻’的书法艺术究竟如何?这是一个更为主观的讨论,书法人所谓的‘理性’,其实是一个伪命题。针对同一件作品,出现正反两极的评价完全不足为奇。”他认为,“站在秦人立场,追求宏大庄重,以琅琊刻石、峄山刻石为准则,‘昆仑石刻’与之差距较大,艺术性似乎并不算高;但以书法艺术为立场,同时抛开对固有秦篆风格(玉箸篆)的执念来看,‘昆仑石刻’则无比生动,书写性强,笔意浓厚,字形大小错落有致,章法无行无列,因石赋形,自然排布。”

丁文指出,“书法艺术风格的判定具有较强主观性,学者基于不同的认知与审美,往往各持己见,难以形成统一且绝对正确的定论。需明确两点:其一,个人对书法的优劣评判,极大程度上取决于评判者对风格内涵的理解深度与广度。每个人所理解的风格,是不是一定就是所谓的秦篆?这点值得深思。其二,即便在艺术性表现上存在瑕疵,但‘好坏’不能等同于‘真伪’,绝不能以书法艺术的标准来判定真伪。所以谈论‘昆仑石刻’,也不能完全将文字和书法混为一谈。前者讨论用字对错,后者讨论书法审美。”

丁万里在文末强调,“石刻的真伪,最终需综合自然科学和人文科学,以地质学、气象学、考古学、历史学、社会学、艺术学等多学科研究方法,系统考量石刻的材质特征、所处环境、文本内容、历史文献记载等多方面因素,通过多维度的交叉论证与深入分析,才有可能构建起完整、严谨的证据链,从而得出科学且可靠的结论。”