刘健是中国独立动画的代表人物之一。《艺术学院1994》的灵感源自他三十年前的大学生活,那是一段人与自然、人与人尚未被数字媒介隔开的缓慢时空,干净、纯粹,甚至略显幼稚。

访谈 | 王珊珊(北京)陆娜(北京)

作者 | 王珊珊(北京)

「在今天这个电影市场里上映《艺术学院1994》,其实就是一次行为艺术。」上映首日,制片人杨城在亲友场放映会中半调侃地说。这部电影自6月底上映以来,票房仅有70余万元,甚至低于团队对最差情况的预估,与在柏林等国际电影节上受到推崇的荣誉显得反差。

这部曾入围第73届柏林奖主竞赛单元的影片,是导演刘健的第三部动画长片。刘健是中国动画领域少有坚持现实主义、成人化表达的作者型导演。早年受押井守的《攻壳机动队》和今敏的《东京教父》启发,他意识到动画不仅能展现幻想世界,也可承担起描绘复杂现实的功能。2010年,他的处女作《刺痛我》入围法国昂西动画节长片竞赛单元,之后凭《大世界》提名柏林金熊奖并斩获金马奖最佳动画长片奖。

相比前两部作品融合悬疑与黑色幽默元素,《艺术学院1994》显得更加生活化而带有私人意义。它改编自刘健年轻时创作的中篇小说《上大学》,讲述一群艺术生在毕业前夕的青春状态。二十多年后,他回母校南京艺术学院时产生触动:「崭新的混凝土建筑把我挡在了过去和现在之间。」

制片人杨城是艺术电影与动画领域的资深推手,现任摩登天空动画及电影业务负责人。在他的牵线下,《艺术学院1994》在中后期阶段获得摩登天空的投资。电影上映完成了团队的心愿事宜,但杨城坦诚说,宣发工作准备不够充分,疫情后的电影市场产生结构性变化,融资渠道收缩,观众偏好愈发固化;其次,国内仍缺乏成熟的分线发行体系,小成本影片无力承担短视频平台的投放成本,存在感更透明。

相比讲述小人物卷入犯罪的《刺痛我》,《艺术学院1994》的题材缺了些「话题性」,有评论提到对这部「杂文集」难以建立情感共鸣。不过它也收获了一批爱好者,跟随导演走进不曾经历的九十年代初艺术学院,「对于90年代的追忆准确迷人」。

黄金年代的自由成长

电影上映后的一周,刘健在杭州接通我的电话,相比作品中荒诞金句出现的频率,他本人对的聊天风格简洁而平淡。他强调这部影片不算自传,尽管是将自己曾经历的青春以影像形式重建,但不是过来人式的唏嘘怀旧,而要以一种「当下性」的方式再现一段具体时空的故事。

刘健本人1993年毕业于南京艺术学院国画专业,而电影选择1994年是出于对艺术的致敬:一是 1994年是电影史上的奇迹之年,诞生了《阿甘正传》《低俗小说》《肖申克的救赎》等经典高分影片;二是涅槃乐队主唱、吉他手科特·柯本在那一年去世。

导演刘健

2018至2019年,《大世界》完成之后,刘健专注于《艺术学院1994》的剧本创作。影片围绕艺术学院一群学生展开,呈现他们在理想、爱情、创作与现实之间的碰撞与选择。为了更准确地塑造女生角色,刘健与女性编剧林山合作打磨剧本。俩人反复探讨「该提炼哪些生活片段」,最终聚焦于「干净、纯粹,甚至略显幼稚」的部分,「因为那正是当下最稀缺的。」

20世纪90年代的艺术学院,是新与旧、中与西冲撞的前沿。自由的氛围与相对缓慢的生活节奏,使得「坐在一起漫无目的地谈艺术和哲学」成为当时艺术生的日常,也成为影片捕捉的情感切口。

刘健希望表达的,是一种「自由成长」的过程,每个人在没有明确标准的环境中自然生长。他所理解的成长,不是奋斗与逆袭的线性叙事,而是群像式的、多路径展开的生活流。

影片以陈粒的《奇妙能力歌》为界分为上下两个篇章。上半场是青春的松散与喧闹,众人自由烂漫,男女主人公的情愫悄然滋长。下半场则是曲终散场,毕业临近,每个人对未来的选择开始分化。最终,小军带伤回到画室,青春在那一刻结束,而「新世界」的旋律也开始奏响。

在刘健看来,尽管电影描绘的是30年前的生活状态,但其中的困惑、挣扎与选择在当下依然存在。「今天的年轻人也面临一样的抉择问题。」影片未设置明确的价值排序,无关谁对谁错。刘健形容电影结构像一座「有地基的房子」,人物命运线清晰,但表层结构松散,借跳切、留白等手法呈现生活节奏。这使得影片在温和之下仍具持续的情感张力。

主要人物几乎都有真实原型,许多情节也取材自刘健自身或身边人的经历。张小军的现代抽象风格的毕业设计遭到国画老师的强烈反对,这正是刘健本人曾经历过的事,「当时我也被要求修改毕业创作,现实中我选择了妥协。」而电影结尾,小军的选择未曾明示,留给观众一个开放的想象空间。

二维手绘的缓慢时空

刘健过去曾以彻底的独立创作闻名,《刺痛我》与《大世界》的剧本、分镜、美术设定、原画、上色、剪辑,他一个人几乎包办了全部创作环节。但这一次,《艺术学院1994》的篇幅更长、绘画追求更进一步,必须转向团队合作的制作方式。

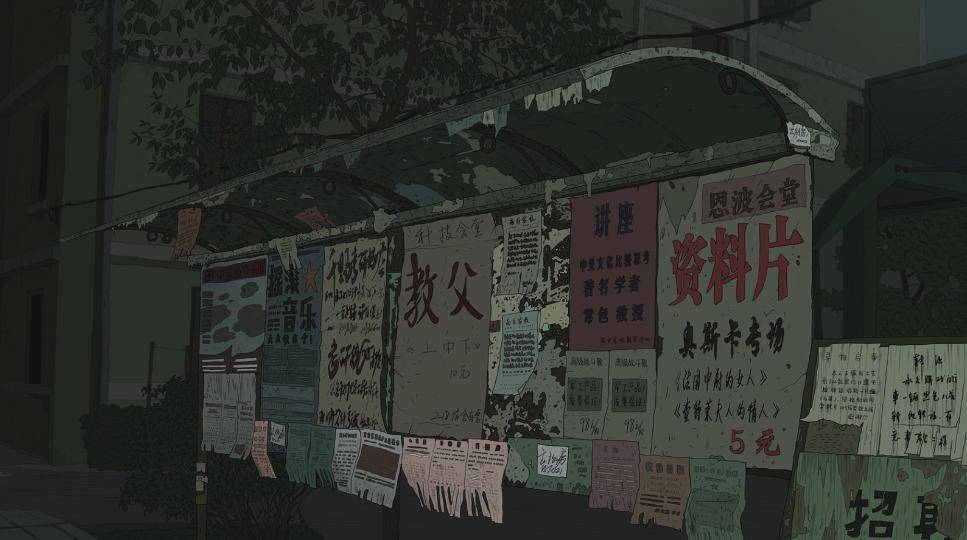

刘健联合他执教的中国美术学院动画系,组建了一个由十几位学生与青年老师组成的团队。导演仍然负责绘制分镜和设定图,但二维绘画执行由团队分工合作完成。影片的绘画精度和背景密度远高于刘健以往作品,细节非常丰富:窗台上的爬山虎、墙角的死甲虫、阳台晾衣的布匹质地、街边移动的土狗、水泥地上的水渍与裂纹……整部影片像是在用画笔留存了「90年代南京视觉档案」。

在刘健看来,1990 年代是一段人与自然、人与人尚未被数字媒介隔开的时期,那时没有智能终端,人们靠面对面的对话、纸质媒介和肉眼观察来认识世界。因此电影中的自然场景能够把观众带回那段「缓慢的时空」之中。

实际上,我在影院观影过程中,最具吸引力的,正是一帧帧可被截图保存的手绘背景图。刘健以中国画的「留白」节奏处理整体叙事,人物常在河边、操场、树荫等场景中停留,自然背景也成为情绪表达的一部分。

左右滑动查看全部

整部影片的完成也离不开制片体系的推动。制片人杨城是艺术电影与动画领域的重要推手,曾制片《大世界》、《告诉他们,我乘白鹤去了》(苏童小说改编)、《家在水草丰茂的地方》等多部作品,入围国际主流电影节。他与刘健长期合作,在立项之初就第一眼选中这个90年代的故事,并认为该片更具群像气质与幽默质地。

影片在中期阶段一度因疫情与市场动荡陷入融资困境。2020年,杨城在平遥电影节认识了摩登天空创始人沈黎晖,将样片展示给他后获得阶段性出资支持,摩登天空最终成为主出品方之一。

主创团队在声音层面也进行了探索。比起「配音」,更强调「声音的演出」。董子健、周冬雨、白客、仁科、黄渤、大鹏、贾樟柯、Papi酱、彭磊等人参与录音,沈黎晖本人也客串配音。

沈黎晖客串配音

对于熟悉这组阵容的观众,声音与角色的贴合感带来额外趣味。例如,仁科配音的天马行空的室友,大鹏的扭捏的吴英俊,彭磊的策展人,不仅声音合适,连模样都非常神似。我以为动画是量身定做或者至少有调整,但导演说,并没有提前策划,都是「命运的安排」。杨城说,这些跨界明星都知道这是部艺术片,配音费用在成本中几乎可以忽略不计。

「行为艺术」式上映

2023年,《艺术学院1994》入围第73届柏林电影节主竞赛单元。《好莱坞报道者》评价称:「这部电影就像在地下酒吧里发现的一本丢失的漫画小说,你爱不释手,直到书页散落。」

杨城告诉我们,电影在这个时间点上映,是考虑到海外发行即将开始,可能会带来盗版问题。但在院线市场上,影片的表现显得艰难。首日排片占比仅刚过1%,上映半月余票房约71万元。

杨城认为这和影片独特的风格和题材导致的观影门槛高有关,更受制于疫情之后中国电影市场的结构性变化和国产艺术电影市场整体性收缩问题。他回忆起疫情前的几年,电影融资渠道相对多元,不仅有专业电影公司投入,也有大量资本愿意支持原创项目,观众群体正处于养成期,「市场对不同类型的电影也更为开放。」毕赣导演、杨城合作过的李睿珺导演(《隐入尘烟》),都是在那个阶段获得成长空间。

而今天,观众的娱乐选择非常丰富,但也因此显得更为保守。「大家都非常清楚自己想看什么,好奇心在减少,」杨城直言。

更大的问题在于国内仍缺乏成熟的分线发行体系。艺术电影难以像海外那样通过小型院线获得慢热空间,而必须与高宣发、高排片的商业大片同台竞争。《艺术学院1994》一度找不到合适的宣发公司,几乎是到最后关头才确定由爱奇艺影业发行。

此外,短视频平台投放已成为影视宣发的主要入口,但此类投入对千万级成本的小片而言几乎无力负担,进一步稀释了艺术类电影的存在感。

面对困境,杨城认为未来作者项目应在立项阶段就考虑观众通路,其中一个可行方向是在作者表达里引入更清晰的类型元素,让艺术思维与观众期待产生交集。尽管首轮院线表现惨淡,团队仍在积极推进包括影迷特映和小型艺术空间等放映渠道,希望能够把影片推向「最契合的那部分观众」。

这种通过特定渠道寻找和触达精准观众的策略,正是文艺作品寻找生存空间的基础策略。杨城也期待国内的垂直发行体系能够进一步完善,他特别看好贾樟柯导演领衔的发行团队「浪漫电影发行科」,认为这或许能为艺术电影的未来带来新的可能性。