摘要:

当身边的亲友离世以后,我们也许会出现各种不同的反应,既有情绪上的抑郁绝望,也或许会在认知上自我谴责,甚至出现轻生的行为和念头。这些身心反应或许短暂,或许持久反复,而它们都被统称为“哀伤”。

2025年2月,深圳大学心理学院副教授唐苏勤为这些哀伤反应绘制了一张走出的“地图”。在《好好告别——如何疗愈你的哀伤》一书中,唐苏勤不仅对哀伤的反应详尽解释,同时也提供了一个走出的指南——当亲友离世以后,我们会遭遇什么,又该如何去面对这些经历?以及在需要的时候怎样及时寻求帮助。

研究者的身份之外,唐苏勤同时还是一个哀伤咨询师,她接触过许多丧亲者,对于目前国内丧亲群体的现状,有较为全景式的理解和观察。她表示,虽然国内在相关领域投身的研究和得到关注也越来越多,但目前依然还是存在“系统性忽略”。

以下是唐苏勤的讲述。

文|蔡家欣 编辑|王一然

哀伤反应

在现实中,哀伤往往是更难被看到的,它就像是一种蔓延的悲伤。

我遇到过的、最严重的(哀伤反应)情况就是,我们想提供服务,但(实际)脱落了。一个失独老人,二十多年了,社区工作人员会上门提供一些生活服务,但本人基本没什么社交活动,只是维持基本的生活所需。我作为外来者的接触也是失败的,虽然没有被骂,但也不欢迎我再去。

2011年我在汶川做地震后的PTSD研究,三年了,有些人对家里失去了家庭成员这件事,还是耿耿于怀。印象比较深的就是失去小孩的年轻夫妻,他们不太愿意提这件事,讲述也是断断续续,他们也不想再生一个孩子,因为没办法替代。

当时有一个国外的老师提到哀伤反应,也就是“随着时间的流逝,没有办法好转起来的哀伤”。后来,我就转到了哀伤的研究上面。

哀伤往往在后期才出现。比如地震的时候,你首先要保护自己,等确认活下来以后,才有精力去想失去的事情;即便不是地震,在刚刚失去的时候,我们要准备葬礼,招呼前来吊唁的人,理性又上来了。葬礼结束后,在你的生活中,慢慢地,你会真正意识到这个人消失了,哀伤的感觉才会出现。

在决定研究方向之后,我爷爷就死了。我当时连夜买机票,第二天非常早去赶飞机。我家在湖南,我要坐到桂林机场,又要坐大巴回家,回到家之后,还要坐三轮车回到老房子里。后来,我总是在回忆这些场景,还有我跟爷爷之间最后的记忆:我在美国开会,恰逢他的生日,我给他打电话。

这些都是所谓的哀伤反应——触景生情、有线索地那种唤起,控制不住地哭,回想这件事。如果做梦,在梦里想要见到这个死者,或者说梦里的场景很陌生可怕,其实可能都是在以某种形式怀念或者加工这件事。

图源东方IC

图源东方IC

我自己在现实生活中也出现了这些反应,有了这些文献,我更能理解自己,也没有去苛责自己,对自己的各种反应都挺包容的。

其实在我看来,当时如果能利用好葬礼,它确实可以帮助我们跟逝者告别,或者说在最后的时刻跟逝者产生更好的连接。但不是每个家庭在逝者生前都会讨论这件事。所以,很多人回想办葬礼的过程,会觉得有些东西不是我想要的,甚至有些东西是我讨厌的,这个时候可能就会产生更多不良的情绪。

我爷爷的葬礼非常热闹,因为我叔叔的人脉比较广,当时还请了一个人来替代家人唱哭戏,唱了一整晚。在小县城这说明家人非常尊重逝者。但对我来说没有任何意义。在那个葬礼上,他们一直在招待客人,这个人来,那个人走,但那些人跟我爷爷根本一点关系都没有。有一个环节,我们围着棺材去看他;还有守灵的时候站在棺材旁边,只有这一刻,我才感觉好像跟爷爷有连接。

直到有一天,我做了一个噩梦,起来以后,我把跟爷爷之间的回忆写下来,之后我感觉自己好转了,那好像是一个句号,或者是一本书合上的感觉。这就是哀伤的转折点。

在我们的研究术语里面,有个词叫“风险因素”,哪一类人或具有哪些特点的人更容易出现严重的哀伤反应,特别是延长哀伤障碍。所谓的延长哀伤障碍,时间只是一方面;还有就是严重程度,几乎每天都是处在哀伤的状态,这种状态影响到正常交往、工作,甚至做家务,照顾家人等等。

目前已经发现的比较明确的风险因素,就是突发性死亡,还有跟逝者的关系亲密程度,以及焦虑型的依恋——这个人如果跟逝者的关系很紧密,就算分开都会特别焦虑。

我们还有一个小样本研究:如果生前跟逝者有很多冲突,以及这个人本身的思维方式,自我批评比较多,很多事情都是向内去找原因,这些因素都有可能更容易患上延长哀伤障碍。

但目前国内缺少一本自助性的书,它能告诉这些丧亲者,经历这种情况,怎么一步一步帮助自己,治疗哀伤?早期翻译过来的、比较火的那些书,也都是别人的故事,而不是自助手册。综合这些原因,我决定写这样一本书,希望读者看完以后,一个是能理解自己,失去亲人之后会有哪些表现?从心理咨询的层面看,理解了自己,可能就已经好了一半。第二个就是,书里面提供了很多方法,包括不同的任务,所以在遇到类似的情况以后,他们应该知道自己能怎么做。

《好好告别——如何疗愈你的哀伤》 。蔡家欣 摄

《好好告别——如何疗愈你的哀伤》 。蔡家欣 摄

“房间里的大象”

来找我做哀伤咨询的大部分都是女性,也有一些男性,他们对情绪很敏感,本身就比较细腻。很多人遇到的都是那种突发性的死亡,有年轻丧偶,也有中年丧子。如果是长期生病去世,我接到的需要帮助的主要就是老年人,比如说老伴死了,他特别孤独,他的孩子希望我去帮助。但这种情况极少。

有一类咨询者是家里人觉得他们不正常了,或者需要帮助了——他们的情绪往往反应很大,大到身边的人都观察到了。但事实上,家人们都没有容忍期,比如说,哪个人(的亲友)两周前去世了,他现在什么都干不了,以泪洗面,要找个咨询。这个时间非常短。有研究提出90%的人,甚至更多的人,丧亲之后出现的哀伤反应,最后是可以自己好起来的。

所以,我们的观察期一般都是六个月到一年,如果这个人没有好转,那么就需要寻求帮助。但你要求他们两周或者一两个月就走出来,还是很难的。

其实根据我们干预的研究、咨询以及留言的反馈来看,哀伤、丧亲的确是存在于整个社会房间里的大象。如果发生在自己身上,就会觉得“社会对这部分人的支持好缺失,不知道该怎么办”;对于大部分人来说,可能没有发生在自己身上,或者说过去很久了,完全不认为这是一件很重要,或者值得去了解的事情。

更多的人不知道哀伤问题也能去寻求专业帮助,可能感觉不好或者痛苦,像工作学习很难集中注意力,也不一定会跟哀伤反应联系上,或者说不知道,这种情况需要专业的方法进行系统地帮助。还有就是,也许认为丧亲(问题)不像抑郁症那样典型,不值得投入时间和金钱。

在我个人接收到的求助里,愿意花钱进行咨询的比例会高一点,但总体感觉像是希望信息获取,或者通过普通聊天就能解开心结。

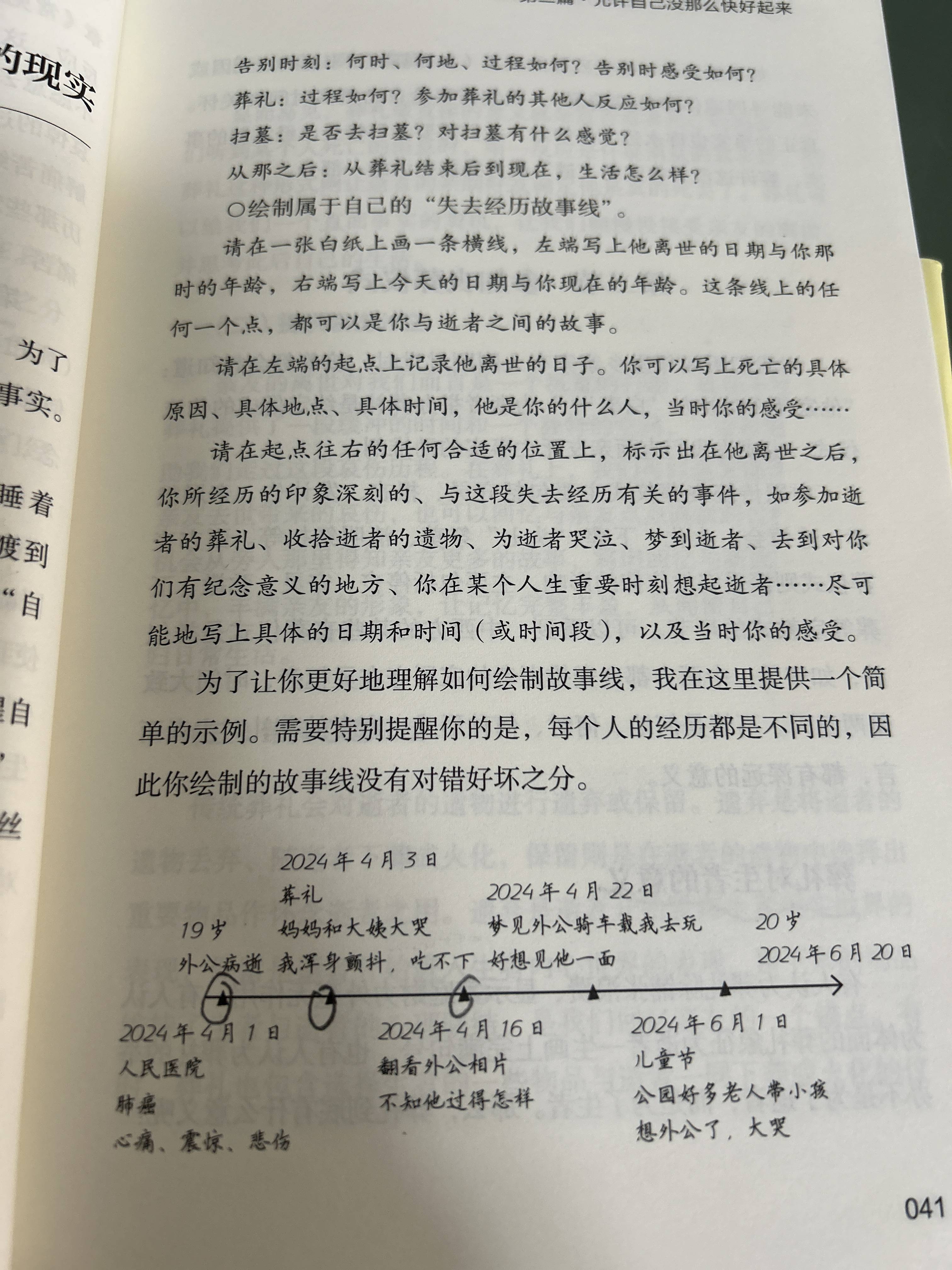

唐苏勤书中提到的“绘制失去经历故事线”。蔡家欣 摄

唐苏勤书中提到的“绘制失去经历故事线”。蔡家欣 摄

最近,我们想去社区做调研,我的研究助理跑了二、三十个社区了,有些社区还好一点,说等我们做活动,你们来摆摊做知识科普;很多社区都是直接拒绝。他们说,没有这么多人有这些经历,你们找不到调查对象。但我觉得他们错了。其实真的很普遍,我们之前在社区做研究调研,1200人里面有360人报告了过去五年内的丧亲经历,在医院里调查的300人中有100人有类似的经历,包括失去祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹、岳父母、亲戚、朋友等。

当然,这种拒绝有可能跟对丧亲的定义有关。社区的工作人员可能会认为,要有非常直系的亲属(才叫丧亲),比如一个老人去世,你要调研的是他的子女,但事实上,这个老人还有兄弟姐妹、配偶、孙子女,在这个社会网络当中,肯定有很多人会受到影响。所以关于丧亲,或者哀伤反应,这种社会的系统性忽略,或者说系统性的恐惧肯定是有。

这种忽略背后,我推测可能大众的态度会有一些麻烦,另外一方面就是所谓的社会文化对“死”的避讳,很多人会修饰或者回避死这个字。像我自己,在聊天的过程中,会有意地直接用“死”这个词。比如我说爷爷死了,这是因为我本人现在已经可以用这个词,我没有必要去用“离开”或者“离世”来修饰这个事实。

对于一个普通人来说,只要他不反感,不是处于急性哀伤期,我也会尽可能使用这个词。但如果在做咨询,我会先观察对方用什么词,再跟着他用,或者比那个词更严重一点。比如他说人走了,我会说离世或者去世;如果这个丧亲者自己说谁自杀了,或者死的时候,我就用比这个更加直白的词,不去修饰这件事。

这种系统性的忽视背后,也藏有一定的隐患:如果社会的讨论和行动不增加,一些悲剧可能会继续重演,像案件再次询问不注意可能会存在创伤反应,或者自杀者亲友选择自杀。还有一些社会性灾难中,如果没有及时平复受害者家属的情绪,他们有可能会产生愤怒,把这种情绪宣泄到别人身上。

向死而生

我自己是怎么理解死亡的?我还挺唯物主义的,我觉得,肉体上死了就是死了,灰飞烟灭了。我不相信任何美好的说法,比如说成为天上的星星。当然大家都知道这是比喻了。

我的孩子现在才两三岁,最近她在看《青蛙弗洛格的成长故事》绘本,里面有一只鸟死了。她问我,什么是死?对小孩我只能说不撒谎,但也不带来恐惧。我当时说,它不会飞了,也不会动了,也不能再吃东西了,就是去解释死的状态是怎样的。等小孩再大一点,如果她开始害怕和恐惧了,我会再三跟她确定,至少目前我们还不会死。

我距离死亡最近的一次已经很久了,之前在长白山天池上面,感觉自己要被风吹下去了,那个时候确实挺害怕的。还有,最近几年老有“青椒”工作压力太大猝死的新闻,每年体检,我会单独再查跟心血管或者心脏有关的东西,还有买保险,如果死了的话,家人还能有一笔钱。

当然,我会想如果有一天我知道自己快死了,要怎么去抚慰我身边的人?我可能会留下录音录像,写一些东西,留下一点点痕迹。

我们的社会,一个人的死亡,家属肯定会有处理事务的阶段,如果我们在这些必经的环节里,安插了这些信息,让越来越多的人注意到,这就是我们做心理干预时讲到的accessible——就是说这东西是不是可及的?所以,最终做这些事情的第一步,就是我们要去“辐射”。

比如在社区的工作室,或者居民活动室里放一些哀伤治疗的自助手册。现在通过我的个人关系,基本能放的地方都放了:深圳市殡葬服务中心、金华市殡仪馆,深圳市慈海医院(一家专门提供安宁疗护的医院),香港大学深圳医院肿瘤科,一般病人去世了,家属去办理退院手续,他们会给一个资料包,就把自助手册放到资料包里面。

图源东方IC

图源东方IC

最近,我家人在办深圳户口,别人就给了一个档案袋,上面写着“欢迎成为深圳人”。我想说,那么销户的时候是不是也应该给一些资料,这里面会有一些哀伤的辅助、或者说自助信息。

社区也可以提供类似的东西,甚至可以更加深入一点。如果社区有读书,那跟哀伤有关的书就可以陈列在那里。如果真的需要心理帮助,那么社会上的机构、大学里的特定专业方向也好,在专业人士的带领下,大家可以找到一个相互安慰和支持的社群。

我从前在香港上学,那边的社工机构已经比较完善了,比如说有癌症去世、自杀去世,或者说丧偶、丧子,这种(更准确的)分组会让他们能更加相互理解。不然一个已经走过来的丧偶的人,去安慰一个丧子的人,但丧子的人处在极度痛苦或者比较偏执的状态的话,他可能就会说你那个算什么,我失去的是小孩,你还可以再找——这种话很伤人,但他们就是可能说出这样的话,因为失去的那个人不可替代。

如果经过了上面的资料阅读和社群互助,还觉得自己需要帮助,那么就可以去找一对一的哀伤咨询师。如果这个人的心结是来源于丧亲而留下的一些遗憾,不管过了多少年,只要去谈论它是可以打开的;但有一些情况确实不是单纯靠心理咨询去帮助的,比如那些失独的父母,他们更多的是愤怒,需要赔偿、养老,而这些已经不是在说他跟逝者之间的关系了。

香港的医院还有自己的医务社工和心理咨询师,生死登记总处也有相应的资料。有人因为车祸而死,有人因为自杀,这些最终都要走到公安部门,那边也会有资料提供给家属。或许在那边,民间的一个人说这种事,还是会被“呸呸呸”,但至少官方的态度是OK的,这是一个需要帮助的群体,我把资料放在这里,也能去把控资料里提到的机构的质量,这是官方能做的很重要的事情。

丧亲之后,很多人可能会觉得遗憾,很多事情没有做到。只有当他们真正意识到这个遗憾来源于什么,他们才会选择活在当下,更珍惜自己的家庭关系。虽然中小学也有人在做这种生死教育,但特别急功近利,一堂课的时间就希望小孩珍爱生命,但其实就是喊口号,我觉得形式大于内容。

我在大学开了一个临终关怀和哀伤咨询的课,我们用9周、18个学时去讨论死亡的方式、临终的护理,直到最后做临终决策,你知道这个决策它带来的后果,这样学生们才会有非常直观的感受,反过来促进行动。

所以,只有当你愿意去面对死亡给你带来的坏处,反过来让你更加珍惜现在的东西,至少知道自己在做什么,而不是被空虚或者没有意义感裹挟,这样的话,其实整个社会就是“向死而生”。