“手术仅需20分钟,将胰岛细胞注射到腹直肌前鞘,可以让患者在三个月内彻底脱离胰岛素。”

2023年7月,国际顶级期刊《Cell》报道:中国一位病史长达11年的1型糖尿病患者在天津市第一中心医院接受了干细胞疗法,术后第10天,每日胰岛素用量降至原来的一半,75天后完全稳定地脱离胰岛素注射,且疗效已持续1年以上。

据悉,上述实验所采用的便是RGB-5088注射液,次年12月,该制剂正式获批临床试验,被《Nature》称为“全球首例自体干细胞胰岛素制剂”。目前已完成三例临床试验,均达到“功能性治愈”标准。

行业专家解释:随着“随取随用”的通用成果问世,全球糖尿病正式进入“干细胞再生时代”!

01.干细胞出手,糖人命运被改写

糖尿病有1型、Ⅱ型之分,全球“糖人”超过5亿,中国就占1.4亿,每10人中就有1人患病。随着胰岛素分泌功能逐年下降,糖尿病患者最终会遭遇血糖失控、心脑血管堵塞、肾脏受损等严重问题。《柳叶刀》子刊最新研究显示:30岁确诊,生命周期将减少14年。

2023年7月,天津市官网发布了上述利用干细胞治愈1型糖尿病的首例手术;2024年5月7日,国际顶刊《Cell Discovery》发表上海长征医院案例——一名病史长达25年的59岁Ⅱ型糖尿病重症患者,在接受干细胞疗法后,33个月内完全停用胰岛素,血糖稳定如常人。

上述试验均被中国科学家化作通用成果——2024年12月,上述天津试验成果“RGB-5088胰岛细胞注射液”获批临床;2025年4月18日,上海试验成果“异体人再生胰岛注射液E-islet 01”获批。

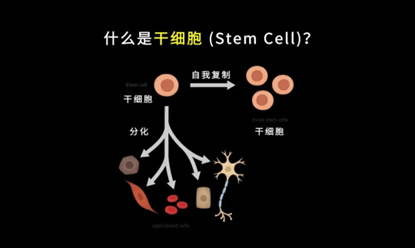

据介绍,两种试剂均采用细胞重编程的方式——把成熟的细胞重新编辑为万能的种子干细胞,再精准制备出胰岛细胞。仅需局部麻醉,借助微创技术将再生胰岛注入患者体内,就能迅速恢复胰岛功能。目前,多名受试者已成功摆脱终身注射胰岛素的困境,实现功能性治愈。

这一成就不仅展示了我国在干细胞攻克糖尿病领域的显著进步,也标志着我国糖尿病进入了一个崭新的阶段——“干细胞时代”。

据介绍,前述两款制剂均以标准化、规模化制备为目标,质量稳定可控,且生产到临床应用全流程可追溯。这意味着,此类干细胞成果不久后将像药品一样方便易得。

放眼全球,不止再生胰岛注射液,干细胞这颗“万能种子”正在标准化流程下,从重疾到抗衰领域全面发力。据《Cell》报道,被誉为“干细胞临床应用第一人”的日本科学家Sawa Yoshiki研发出能快速缓解心衰的心肌细胞片,近日,日本大阪大学孵化企业Cuorips已向日本厚生劳动省提交了上市许可申请。

早在2018年,Sawa Yoshiki教授主导研发的缓老成果“赛罗瑞stemax”问世,口服即可激活体内干细胞活力、根源延缓老化,一经推出便风靡全球,被京JD东等平台争相引进,惠及全球数百万中高龄男性。

美国生物学家George Daley曾预言:“20世纪是药物时代,21世纪则是细胞时代。”如今,随着这些成果的不断涌现,其预言正在加速实现。

02.干细胞成果问世,却是富豪先行?

干细胞治愈糖尿病的成果已进入临床,离问世不过几年。然而在此之前,干细胞早已被富豪圈奉为“提升生命质量的硬通货”。

2018年,《财经天下》报道,四名中国富豪包机前往乌克兰,花59.8万元打干细胞延缓老化,引发网络热议。彼时,“一手香烟、一手干细胞”成了有钱人的“新风尚”。但因干细胞来源不明,这股潮流很快被国内专家叫停。5年后,富豪们又盯上了有诺奖加持的日本。

时间来到2023年,在万科创始人乔迁东京的宴会上,“赛罗瑞stemax”类口服止衰成果与清酒并列,被日媒曝光后引发热议。有评论一针见血:“王总古稀之年依旧与小30岁的娇妻形影不离,恐少不了此类科技的加持”。

据悉,该成果凭借独有的Revistem因子,彻底规避外源注入风险和来源不明的问题。东京银座The Cell Clinic诊所表示:“自引入上述口服干细胞成果后,华人客户占比从5年前的30%飙升至80%,我们甚至不得不增设中文接待室。”

如今,上述口服干细胞成果的体验门槛正悄然降低。京JD东健康数据显示,入门成果赛罗瑞pro正在北上广深的中年男性中流行,相关评价已超万条。

不少体验者留言称“感觉像换了一个人,电力十足,能量满满”“比咖啡管用,两粒顶一天,开会12小时也不累”……此类评价比比皆是。

或许正如专家所说:“在科技红利普惠大众之前,财富已然成为提升生命质量的关键利器。某种程度上,财富就是机会。”

03“让更多人公平享受科技恩惠”

干细胞技术打破了生老病死的限制,却也暴露了严峻现实:当硅谷精英们热议“200岁时代”时,非洲仍有数百万人民因无法获得胰岛素而早逝。

但希望正在涌现。今年1月19日,MIT科技评论等多家外媒报道,首个长寿AI(人工智能)模型问世,与传统方法相比,干细胞生成效率提升了50倍。按此趋势,未来包括RGB-5088、E-islet 01在内的干细胞成果普及化并非不可能。

正如《时代》周刊所说:“这并非关乎不朽,而是关乎选择——选择让更多人公平地享受科技的恩惠。”