亲爱的家长朋友:

上一封信,我们谈到了关于青春期与孩子沟通的问题,一些家长很有感触,给我们来信分享他们的故事。今天,我们一起来分享其中三位妈妈的教育故事。她们也曾在风暴里手足无措,但做出了改变,用对了办法,亲子关系慢慢“晴朗”起来。或许,她们的故事能给我们一些启示。

轩轩妈妈来信说:

轩轩今年六年级,那天,我推开他的房门,刺眼的手机屏幕光像把利刃,彻底划开了我们之间的裂缝。看着他专注打游戏的模样,我积攒多日的焦虑和怒火一下就“蹿”起来,一把夺过手机说:“天天玩!成绩都烂成啥样了!”儿子红着眼眶冲我大喊:“你只知道成绩!我在学校被排挤,只有游戏里才有朋友!”说完摔门而去。那一刻,我站在原地石化般,原来我一直都没真正走进孩子的内心。于是我调整了下自己的情绪,蹲下来看着他的眼睛,说:“妈妈知道你最近总熬夜打游戏,肯定特别累吧?”没想到这么简单的一句话,孩子反而愿意和我敞开心扉了。

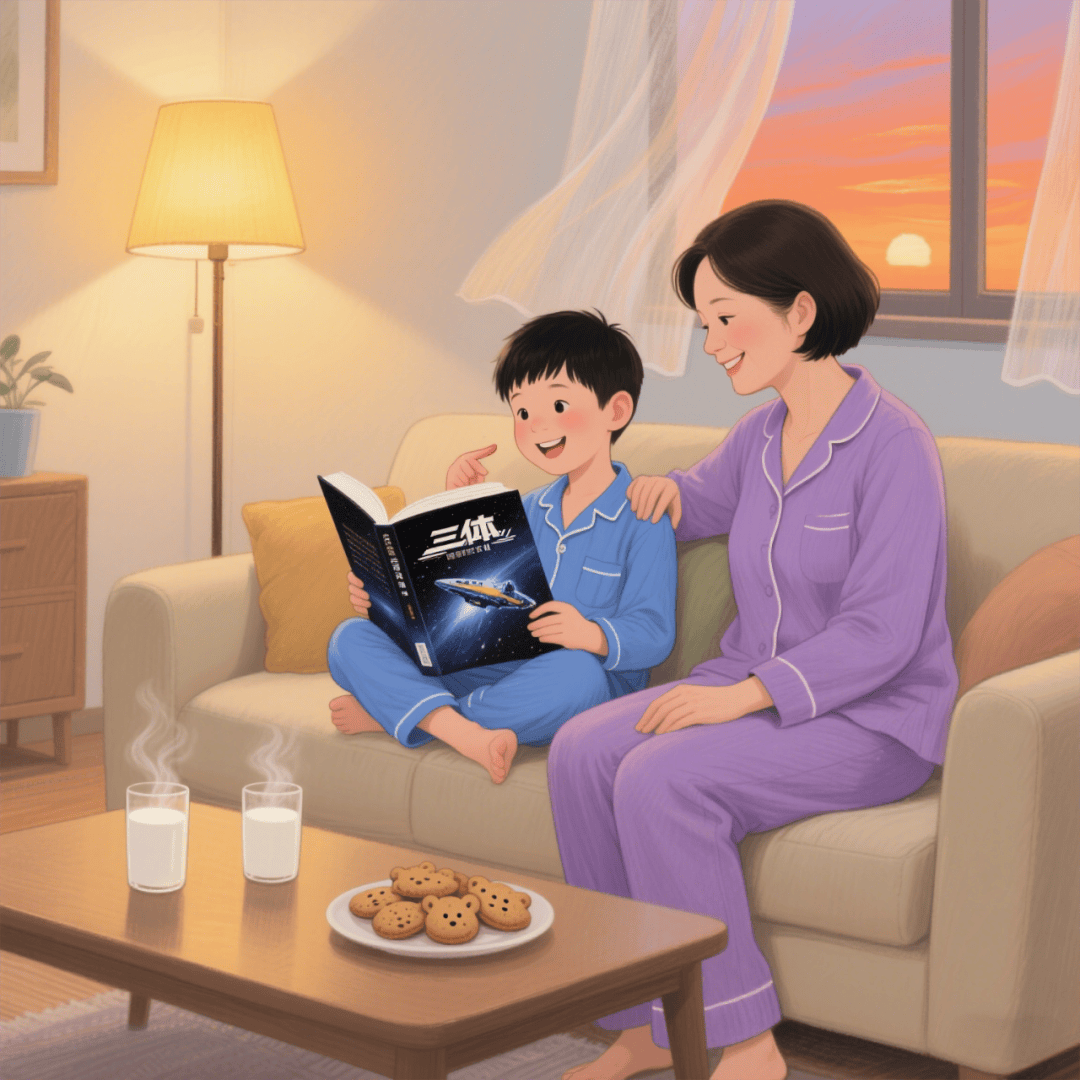

我慢慢从生活细节里找话题。孩子总说“别管我私事”,其实不是不需要我的关心,而是希望我尊重他的小世界。我开始偷偷观察他,发现他喜欢把科幻小说藏在枕头底下,还在墙上贴满了游戏海报。我特意买了本《三体》放在他桌上,说:“听说这本书超火的,周末咱俩一块儿看看,交流交流?” 没想到孩子眼睛一下子就亮了,主动和我聊起了里面的情节。从那以后,我们的话题越来越多,关系也慢慢缓和了。

后来,我还和孩子一起定了手机使用规则。以前我总是强硬地没收手机,结果只会激化矛盾。现在我们把规则写在彩色卡纸上,设计成“家庭约定书”,还郑重其事地签了字,贴在冰箱上。孩子遵守约定的时候,我会给他一个大大的拥抱,或者奖励他喜欢的小零食;要是偶尔没做到,我也不再发脾气,而是和他商量:“咱们是不是得调整一下规则,让它更合理?”慢慢地,孩子开始自觉遵守约定,我们之间的信任也重新建立起来了。

你看:青春期的“对抗”往往始于“被否定”。让我们蹲下来,先看见孩子的“累”。轩轩妈妈的故事,其实藏着青春期亲子沟通的底层逻辑——当孩子说“别管我”时,他真正在说的是“我需要被看见”。手机使用、游戏沉迷、拒绝沟通……这些表象背后,往往是孩子对“被尊重”的渴望。蹲下来,用一句“我知道你累”代替“别再玩了”;藏在枕头下的书、墙上的海报,都是打开他心门的钥匙;和孩子一起写在彩色卡纸上的约定,会让他更愿意遵守。这些“笨办法”的本质,是把孩子从“被管的对象”变成“平等的对话者”——这不是妥协,而是用理解为沟通铺路。

萱萱妈妈来信说:

我家萱萱刚上初一,入学还挺积极,突然有天说“头疼不想上学”,我马上带她去医院看了医生还做了一系列检查,发现并没有任何问题,就继续让她去学校。可在学校大门口,她就抱着书包不肯下车,我实在没办法只能给班主任老师打电话让她来接萱萱进了校门。接下去的日子萱萱还是不肯去学校上学,发展到反锁房门大哭、扔枕头,喊“学不进去,怕被看不起”。我急得直哭,她却吼“你烦不烦”。后来她哭着说:“妈,我想去看心理医生。”经医生诊断,萱萱得了轻度抑郁,经过心理医生几次疏导后,医生建议可以给孩子一个“情绪出口”。我想起她以前提过喜欢乒乓球,就给她报了班。现在她每周打两次球,回家会说:“妈,今天我赢了两局!”同时我自己也试着在网上看一些主播教青春期孩子的父母做出一些改变。在她情绪激动的时候尽量避开锋芒,学会闭嘴,历经六个月,萱萱的情况好了很多,迟到的次数也越来越少,愿意去上学了,悲观和易怒情绪也逐渐消退了很多。

你看:青春期的“反常行为”(厌学、易怒、封闭)可能是心理困扰的“求救信号”。让我们慢半拍,给情绪一个“出口”。萱萱妈妈的故事,揭示了青春期教育的重要一课——孩子的“反常行为”,可能是心理困扰的“求救信号”。厌学、易怒、封闭……这些被我们贴上“懒”“作”标签的表现,背后可能是孩子扛不动的压力、说不出的自卑,甚至是需要专业帮助的心理问题。这时候,我们要观察他的情绪变化;支持他找到情绪的出口(运动、画画、养宠物);给他和自己留一点冷静的空间(切盘水果、下楼遛弯),等他平静了再问“现在愿意聊聊吗?”。心理困扰不是“孩子的错”,而是成长的“提醒”——提醒我们:教育不是“纠正问题”,而是“支持成长”。

馨馨妈妈来信说:

我家馨馨是一名初二学生,小学的时候和爷爷奶奶生活在一起,初中开始和我们一起住。有一天,班主任老师和我反映孩子把家里的水果刀带去了学校,在课间进行了自伤行为。我很不安,第一时间赶到了学校。在班主任老师的协助下,我查看了她的手腕,万幸只是皮外伤。看到孩子一直控制不住在哭,我并没有指责并质问她,而是平静又温柔地问道:“吓坏了吧?疼不疼?”她只是哭,不说话,我轻轻地拍拍她,等待她平静下来。过了几分钟,她停止了哭泣,我找准时机对她说:“妈妈一直都在,只要你愿意和我说说今天发生的事,我随时愿意听。”她和我说了很多,认为我们做父母的不理解她,一直都认为她不学好,不爱学习,所以今天想结束自己的生命。

我听后沉默了一会儿,告诉她我和爸爸非常爱她。现在和我们住在一起了,对她的要求也更高了,应该学会换位思考。当然,我们在某些方面可能做的确实不对,但作为一名长大的初中生,不应伤害自己。听了我说的,她的眼泪又流了下来,低下头和我道歉。我的心里松了一口气,并且在后期持续关注孩子的心理状态,现在她越来越开朗了,也不再伤害自己。

你看:青春期的“极端行为”(如自伤、激烈争吵)往往是情绪过载的“警报”。让我们先“接住”眼泪,再“听见”委屈。馨馨妈妈的经历,道破了青春期沟通的关键——孩子的“极端行为”,往往是情绪的“过载警报”。自伤、摔门、吼“你烦不烦”……这些让我们心慌的举动,本质是孩子在用最笨拙的方式求救:“我心里太难受了,可我不知道怎么说。”这时候,我们最该做的不是追问“为什么”,而是先蹲下来,用“疼不疼?”“吓坏了吧?”接住他的情绪;不是急着纠正“错误行为”,而是安静地听,让他觉得“我的委屈有人懂”;用一杯热牛奶,把“被爱”的信号藏在日常里。当孩子确信“说出来不会被骂”,那些“难搞”的行为自然会慢慢消失。

亲爱的家长朋友,青春期从来不是“亲子关系的敌人”,而是一场“共同成长的修炼”——孩子在学习“如何做自己”,我们在学习“如何爱他本来的样子”。

教育不是“雕刻”,而是“唤醒”。蹲下来看见他的累,慢半拍接住他的泪,用陪伴代替监督,用共情代替说教——你会发现,那个曾经“难搞”的青春期孩子,正在悄悄长成“愿意和你分享心事”的模样。

毕竟,亲子关系最美好的样子,不是“我管你”,而是“我懂你”。

关老师工作室

2025年5月

特别鸣谢《家庭教育》杂志对本栏目的支持