声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,在今日头条全网首发72小时,文末已标注文献来源及截图,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

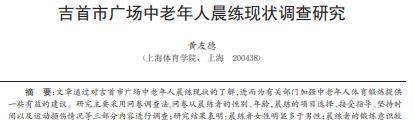

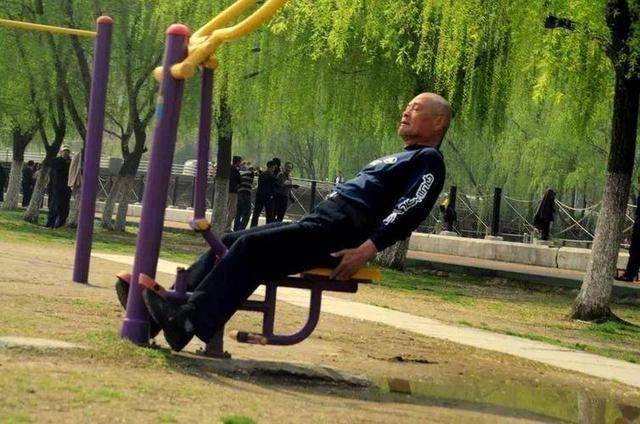

清晨五六点,街头公园热闹非凡,不少六十岁以上的人早早起床锻炼,有的人围着广场慢跑,有的在器械区拉伸,有的则摆出太极拳的起手式。

他们脸上洋溢着自信:越早起床锻炼,身体越健康。

但这种观念,真的是对的吗?

一项由中国疾控中心联合十几家三甲医院共同完成的长期跟踪调查显示,60岁以上人群中,早上五点前开始锻炼的人群,其心脑血管突发事件的发生率,比七点后锻炼的人高出42%。

这组数据打了很多老年人一个措手不及。

不少人认为,早起锻炼是几十年的习惯,是“养生”的标配,怎么可能反而会出问题?

从生理结构来看,人的心脑系统在清晨本就处于一种偏脆弱的状态。

血压在早上六点到九点之间有一个自然高峰,这是身体自我调节机制的一部分。

而这个高峰,如果叠加了户外冷空气刺激、运动带来的心率加快,很可能引发高血压性脑出血或心梗,

尤其是那些有基础慢病的老人,他们的动脉弹性下降,血管壁已经开始老化,经不起这个“早高峰”的冲击。

再看一个不太起眼的问题——空气质量。

早晨天刚亮,地面空气层还未完全对流,汽车尾气、工厂排放以及晚间沉积的颗粒物没有被有效扩散,这时候空气中PM2.5浓度其实是全天偏高的时间段之一。

对于肺部功能下降、患有慢阻肺或者轻度哮喘的老年人来说,这无异于“慢性毒气室”。

一个清晨慢跑下来,肺部吸入的污染物浓度是平时午后步行的两倍,这种“无声负担”积累起来的后果,并不会立刻显现,但对肺泡的伤害是不可逆的。

再说气温。

冬春季节早上气温最低,老年人本就体温调节功能减退,早起外出锻炼,很容易导致血管收缩剧烈,引起血压骤升或突发心绞痛。

更别说一些人为了锻炼硬撑着不穿够衣服,这种“硬抗”式锻炼,不仅没有强身健体的效果,反而容易激发潜在疾病。

过去五年内,北方多个城市的统计数据显示,每年冬季清晨急诊科接收的65岁以上心血管急性事件患者,超三分之一是在户外运动中发病。

再深入一点探讨,锻炼并不等于“跑起来”或者“出汗就好”。

60岁之后,人的代谢水平下降,肌肉流失加快,运动方式的选择应该偏向维稳而非刺激。

也就是说,与其大清早去慢跑十圈,不如下午三点做一套关节操更适合。

肌肉运动可以促进胰岛素敏感性、降低血糖水平,但只有在身体机能处于稳定的时间段,才能发挥效果。

对于很多患有糖尿病前期或正在接受二甲双胍治疗的老年人,空腹运动反而容易引起低血糖昏厥。

再换个角度想,运动这件事,其实也涉及心理节律。

研究发现,那些总是为了“养生”而强迫自己早起运动的老年人,抑郁风险更高。

这看似矛盾,其实不难理解。

生物钟本就是因人而异的,硬性要求自己早起、与身体自然节律对抗,本质上是破坏睡眠质量和心理舒适度的一种方式。

日本京都大学老年医学中心发布的一项研究表明,睡眠被中断或人为提前,会导致老年人大脑清除β-淀粉样蛋白的效率下降,长期累积可能增加认知障碍甚至阿尔茨海默症的风险。

还得说一句被很多人忽略的事:锻炼的“节奏感”更重要。

并不是运动越频繁、越早进行,效果就越好。

60岁之后,最关键的是恢复力,运动之后的休息与营养补给,要和运动强度成比例。

不少人喜欢每天清晨坚持锻炼,却忽略了前一晚的睡眠质量或者运动后的拉伸恢复。

反而是那些三天运动一次、中间休息充分的人,在功能评估上表现得更稳定。

瑞典一项横跨20年的老年健康追踪研究表明,每周进行两到三次中强度锻炼并充分休息的老年人,其骨密度、平衡能力、肌肉耐力全面优于每日清晨锻炼但无计划者。

再看城市与农村的数据差异。

在城市中,早晨锻炼导致的突发事件占比高于农村地区,这不是巧合。

城市老年人更容易受到“规律生活”话语的影响,形成一种“必须早起锻炼”的执念。

而农村老人由于生活节奏本就随太阳作息,反而顺应了生理节律,减少了与身体的对抗。

在城市,强迫早起锻炼的人,往往同时还在承受孤独、缺少家庭陪伴等社会心理问题,而锻炼在这里不再是单纯的健康行为,变成了缓解心理压力的“替代出口”,这就让健康逻辑变得扭曲。

还有人常问,清晨人少、空气“感觉”清新,不是更安全吗?问题在于“感觉”往往是主观错觉。

空气中的颗粒物、湿度变化、温度骤降,这些都是用肉眼和感觉无法准确识别的。

加拿大环境与健康局发布的城市空气质量分析就指出,凌晨到上午七点,是空气污染沉积的高发时间段,老年人外出运动易引发呼吸系统炎症反应。

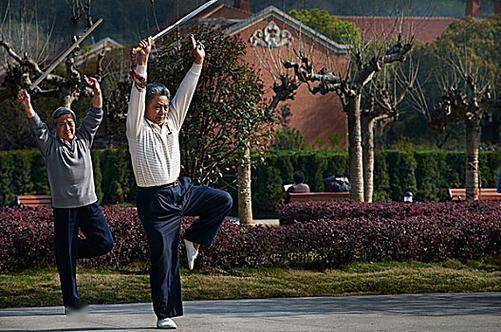

而且,人在清晨的平衡力和反应速度最差,这使得跌倒和运动中受伤的风险成倍增加。

从文化角度看,锻炼被赋予了太多意义,仿佛成了衡量“自律”的标准。

不少老年人不愿意被视为“懒”,即使身体状态不好也要出门“亮相”。

但真实的健康,从来不是做给别人看的。

在60岁以后,真正重要的是听身体说话,而不是追随朋友圈或小区健身队的节奏。

一个看似“懒惰”的下午散步,有时比一个奋力挥汗的清晨慢跑更有益。

一个容易忽略的点是,锻炼还牵涉到身体对“意外变化”的适应能力。

老年人由于身体敏感性下降,在突遇突风、地面湿滑、空气骤冷时,往往反应不及时。

如果是在早晨这种生理迟缓的时段,风险被成倍放大。

北京市海淀区三年间户外跌倒案例显示,近六成发生在早上六点到八点之间,而其中70%以上是60岁以上人群。

现在要问一个问题:如果老年人在傍晚锻炼会不会更好?

从医学数据来看,答案是肯定的。

傍晚16:00-18:00是人体体温、心率、肌肉协调性达到日内高峰的时段。

这个时间段,身体对于运动刺激的耐受性最强,肌肉力量最充沛,心肺功能最稳定。

上海交大医学院的一项对比研究发现,同样强度的锻炼安排在下午和清晨进行时,下午组的平均血压波动更小,运动后恢复时间更短,发生心血管不适症状的比例也更低。

因此,对于60岁以上的人来说,傍晚运动可能才是真正“刚刚好”的选择。

对此,您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

参考资料

[1]黄友德.吉首市广场中老年人晨练现状调查研究[J].搏击(武术科学),2014,11(09):111-113+121.