小满之后的饮食调理,老祖宗的智慧常被今天的人们轻飘飘地当成餐桌风趣:什么“清淡为主,酸甜适中”,听得多了反倒麻木。然而,倘若你愿意沉下心,在小满时节走进菜市场,或者拿起锅铲自己动手,你会逐渐体会到其中并不玄虚,反倒是一套穿越千年的科学与生活哲学。

每到小满,田野湿度渐升,昼夜的温差让人既恋春残、又迎盛夏。农谚云“麦穗初齐稻穗尖,忙着小满小麦黄”,气候正介于温润与躁热之间,人体消耗更替也随之变得微妙。老一辈人讲究在此时“以食调气”,用饮食细细呵护身体的平衡。这样说或许有些抽象,细究起来,不过是将天气的变换融进每日三餐,把大自然的小信号编译成餐桌上的善意提醒。

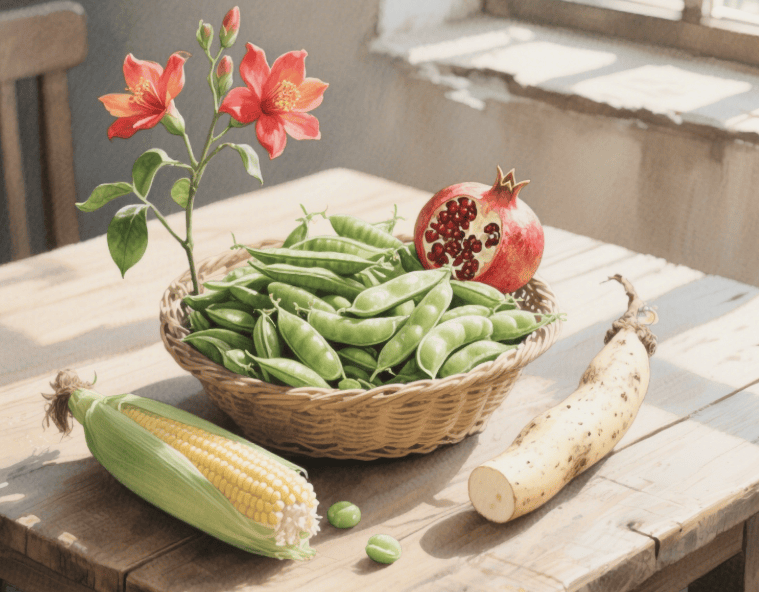

人们时常误以为“清淡即单调”,实则不然。中国传统饮食的“清淡”绝非味道稀薄。江南人擅长以一碗莼菜汤见功力,蜀地则拿白灼菜心比高下,便知“淡”里并不无味,恰是本味的极致呈现。小满以后,湿热渐重,此刻若吃过多油腻厚重之物,身体负担更甚。祖辈习惯于用清煮、蒸、炖这些温和的技法去烹制应季之物:蚕豆、豌豆、嫩玉米、石榴花、嫩藕,都是“小满一过正当鲜”。盈盈水汽、雅淡本香,在浅尝辄止中让人不过劳其胃、不过损其神。

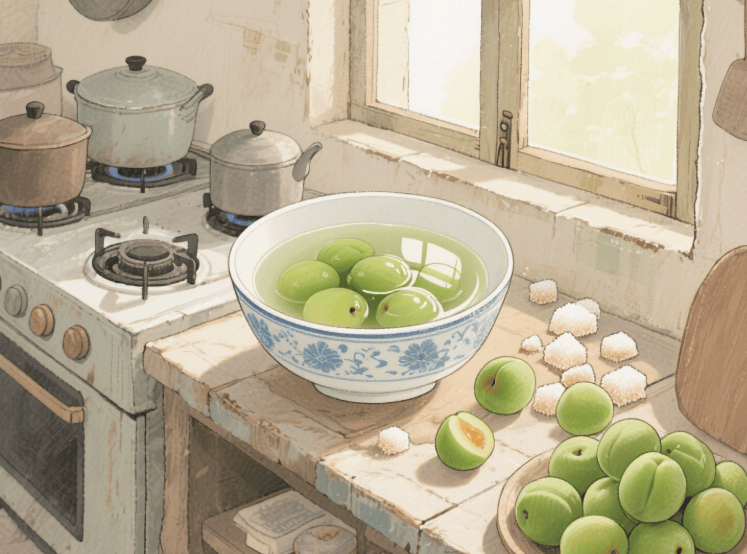

再说“酸甜适中”。有人误解为就是糖醋口,好像餐桌变成大快朵颐的糖醋排骨盛宴。其实,这四字背后,藏着对口感、气候、脾胃与愉悦感的深层协调。南方梅雨将至,北方气温飞升,脾胃往往生燥、食欲难振。长江流域一带格外注重酸味,用新鲜杨梅、青梅、醋拌时蔬,用一点点甜度驱散湿气和夏日懈怠。不是让舌尖追逐强烈刺激,而是让微妙的酸与甘在嘴里逗留一会儿,顺带刺激起消化液分泌,让人身心都“苏”起来。

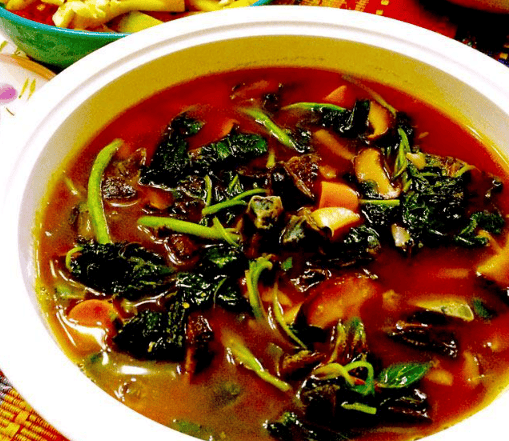

我的一位老同事是贵州人,每每到小满,喜欢做苋菜酸汤、炒饭拌野葱,说是“清口消食、帮助开胃”。我也见过江浙馆子里把新摘的枇杷、乌梅佐凉拌菜,用几滴白醋和绵软糖调和出口感的跳跃。这些做法都印证了一点:应季食物配合酸甜之道,既顺时又顺己。

过去也有人认为夏令饮食多食生冷才凉快,其实这是个常见误区。小满到盛夏,尽管酷热当头,但人的消化系统并没随气温“降档”。骤然多食冷饮凉菜,最易伤及脾胃,反而引发身体不适。因此老祖宗提倡“温食淡饮、味以适口”,这个“适”,正是假借自然的转身、顺应身体的暗示。事实上,现代营养学也证实,适量酸甜不仅能让人食欲大开,还能帮助矿物质吸收,对消化有一定诱导作用,而清淡烹调则减少身体负担,更适合季节转换之际。

饮食的仪式感,也在小满之际流转。我印象深刻的是年轻时在安徽农村初夏采摘的新蚕豆,用清水煮熟撒点岩盐,佐几瓣嫩姜,守在门槛晒太阳吃豆——满嘴通透的豆香,仿佛可以将初夏的风都一并吞进肚里。小时候不懂,这些“清淡”原来就是工作的父母、忙碌的乡邻面对火热田野之后的体贴自处,不是简单避寒或贪凉的动作。舌尖的淡泊正连接着生活的节奏和对自然律动的共鸣。

还有不少朋友会问我:到底小满以后该吃什么、怎么吃?我的经验是,没有一成不变的万能菜单,但有几个方向值得参考。例如,每日菜谱里多增加豆类、淡谷、时鲜蔬菜,用柠檬、醋、果味结合一些原本单调的菜肴。鱼肉不妨蒸着吃,能保留蛋白质与原始鲜味;甜品改为时令瓜果或淡糖水,既顺节气也不伤正气。倘若遇上食欲不振,热一杯酸梅汤,或用新制梅子酱调一碗凉拌酱汁,也能让人唇齿一新、精神为之一振。

小满后的饮食安排,看似寡淡,其实每一餐都在暗暗流转着山野气息和土地恩情。从东南水乡到西南山地,从井口豆腐到粤地蒸虾,地域的变化诠释着同一条逻辑:越是顺时而食,越是清新的味道流淌进生活的缝隙。此时不图肆意的纵享,但图与自然和谐共处。淡中有味,平中自足。

所以说,“小满之后,清淡为主,酸甜适中”,其实是顺应自然、关照身体和调和心绪的集体智慧。饮食的精致,从不必是一场喧闹的盛宴,而是用心留白,让时令之鲜缓缓生发出生活的诗意与安然。从这一碗淡汤、一盘素蔬开始,也许你会发现,所谓养生之道,不过是与家人好友自然地坐在一起,让胃口和心情都在那一点点酸甜之间,获得久违的清明与愉快。