你能想象吗?有一种人,天生对所有人都没有防备。他们看见你,会笑着打招呼、愿意拥抱,哪怕你们从未见过面——不是因为他们无所畏惧,而是因为他们真的做不到“怀疑”。这不是童话,而是一种真实存在的疾病:威廉综合征。

你能想象吗?在街上走着走着,看到每一个陌生人,你都会由衷地产生一种温暖的亲切感,仿佛他们是你失散多年的老朋友。这种体验,对威廉综合征(Williams Syndrome)患者来说,却是再自然不过的日常。他们热情、善谈、富有同理心,对陌生人毫无戒心,常常一见如故,甚至愿意主动上前拥抱。这也让他们被称作“自闭症的反面”。

但是,这种极端的友善,也带来了现实中的种种困难。因为太信任他人,

威廉综合征患者很容易成为欺凌和伤害的对象。他们很难判断谁是朋友,谁是潜在的危险。这种“毫无防备”的状态,在现代社会并不总是安全的。加州大学圣迭戈分校的教授Alysson Muotri就说过:“我们大脑中的防御机制,是进化赋予我们判断危险的工具。威廉综合征患者缺乏这一机制,注定会面临更多的风险。”

当我们花一生学会设防,有些人却天生不会设防。

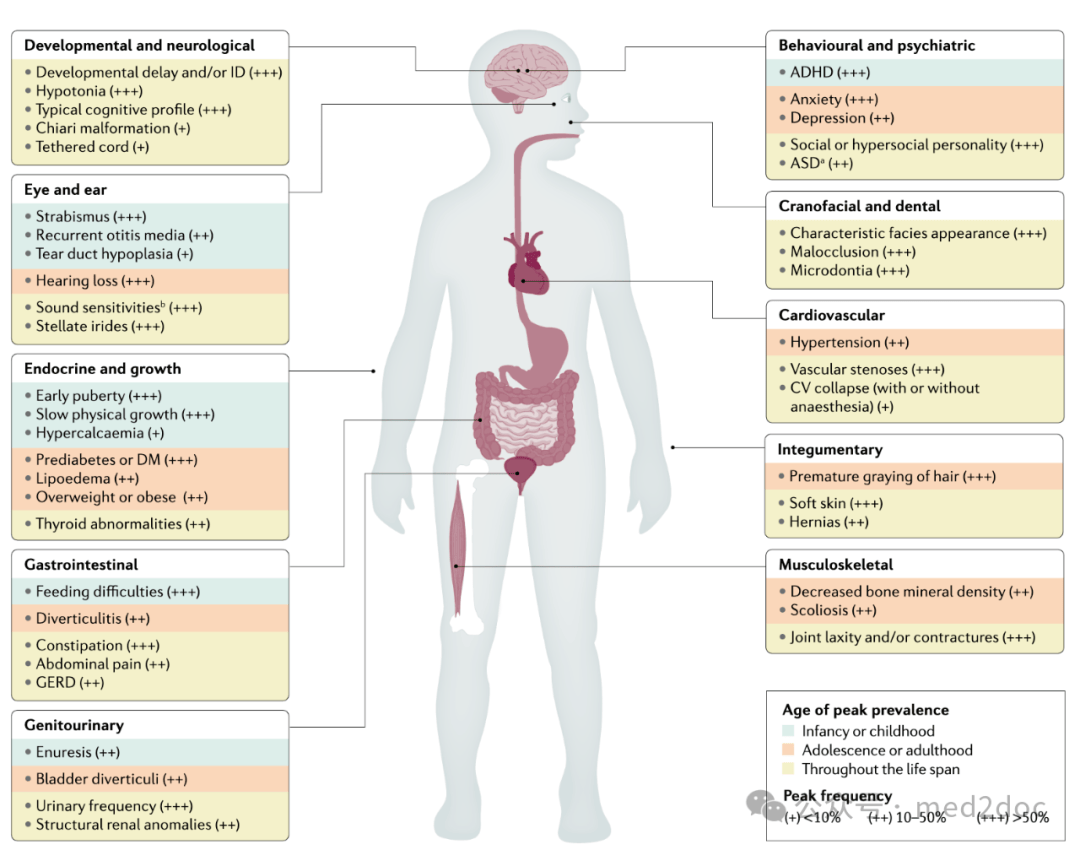

威廉综合征并不是心理问题,而是一种罕见的遗传病,平均每7500人中就有1人患有。它的根源,来自于第七号染色体上一段DNA的缺失,这一段包含了大约25到27个基因。比如说,ELN基因负责合成弹性蛋白,缺失后会让患者的血管失去弹性,导致心血管问题;而另一个关键基因BAZ1B影响神经嵴细胞的发育,这些细胞最终会决定人的面部结构,也就是为什么威廉综合征患者通常有着很独特的外貌——小巧上翘的鼻子、宽嘴、尖下巴。

科学家们也一直在追问一个问题:威廉综合征患者为什么会这么友善?这个谜底可能藏在另一个叫GTF2I的基因里。

动物实验中发现,缺失GTF2I的老鼠更喜欢接近其他老鼠,果蝇更爱“群聚进食”,甚至连狗的“友好性”都可能与这个基因的变体有关。而在人的身上,如果GTF2I重复存在,反而可能会导致社交恐惧、自闭症等问题。

这背后的机制非常复杂。GTF2I编码的是一种转录因子,能影响很多其他基因的表达。特拉维夫大学的Boaz Barak教授带领的团队发现,缺乏这个基因的老鼠,髓鞘数量减少。髓鞘就像神经的“绝缘层”,一旦髓鞘出问题,神经信号传递就会变慢。这不仅解释了威廉综合征患者的运动协调和认知问题,也可能解释了他们对陌生人“毫无畏惧”的原因——因为恐惧中枢和大脑决策中枢之间的沟通变得不畅。

更重要的是,这个发现也带来了治疗的新希望。一种叫氯马斯汀(Clemastine) 的药物,原本是抗过敏药,现在被发现有促进髓鞘形成的能力,已经进入临床试验阶段,有望在未来帮助WS患者缓解部分认知障碍。

除了髓鞘,Barak的研究还发现,威廉综合征小鼠的神经元线粒体功能也存在问题。我们知道,线粒体是细胞的“发电厂”,能量一旦供不上,神经细胞就像“断电”一样,容易失控或失联。

与此同时,加州的Muotri教授也从另一个角度给出了线索。他的团队从

威廉综合征儿童的乳牙中提取干细胞,培养出迷你大脑——结果发现,

威廉综合征患者的神经元不仅连接更多,突触数量也远超常人。可以说,他们的大脑“连接过密”。这些过密连接,尤其出现在额叶皮层与奖赏系统之间,使得他们在看到陌生人时,会产生强烈的愉悦感,就像有人按下了“快乐开关”。

对照来看,Muotri还发现自闭症儿童的神经连接相对稀疏。他由此大胆推测,人类友善与信任的能力,很可能与GTF2I的表达水平直接相关。太高,可能走向回避和恐惧;太低,则可能变得过度信任,毫无防备。而进化,似乎就在这个“社交温度计”上,找到了一个最适合人类生存的平衡点。

从基因缺陷到社会行为,从迷你大脑到动物模型,威廉综合征患者的研究不仅在医学上意义重大,也让我们更深刻地理解了什么是“人性”。

或许我们该反思:在这个越来越警惕、冷漠的社会里,我们是否也可以学着像威廉综合征患者一样,多一点热情,多一点同理心?但同时,我们也要记住:真正的信任,必须建立在边界和理解的基础上。

威廉综合征的研究,不只是医学的突破,它也在提醒我们:友善和戒备,都是大脑的选择,更是人类进化的两端。我们终其一生都在寻找那个“刚刚好”的信任温度。

(来源:BBC)