1969年,我党在北京召开了重要的“九大”会议,此次会议正值十年特殊时期的关键节点。参会的代表来自各行各业,包括农民、工人、军人,以及革命干部等,展现出广泛的社会基础。今天我们要讲述的,就是一位以工人身份参与“九大”的代表——王超柱。他不仅在会议上当选为中央委员,还在之后陆续当选为第十届和第十一届中央委员,连续担任三届中央委员,这在普通工人中是极为罕见的成就。

王超柱于1917年出生在山东省济南市长清区的马山焦庄,出身于一个贫困的农民家庭。家境的困窘迫使他在年幼时便开始以童工身份谋生,尽早承担起家庭的经济重担。随着时间的推移,1948年10月,王超柱进入沈阳桥梁厂,成为一名架子工。在实际的劳动过程中,尽管文化水平并不高,但王超柱注重总结实际工作中的规律,通过不断的实践,他积累了丰富的经验,逐渐成长为装吊工领域中的佼佼者。

1950年,抗美援朝战争爆发,王超柱参与了抢修鸭绿江大桥的艰难工程,为保障志愿军及其后勤物资顺利进入朝鲜立下了赫赫战功。此后,他转入铁道部,成为工程局四处的一名工长。在带领施工队的日常工作中,王超柱充分发挥了他的聪明才智,成功解决了多个施工难题,最终被认定为装吊领域的最高级别工人:八级装吊工。

对于王超柱而言,1959年是个极其重要的转折点。在这一年年底,他前往南京,参与了具有历史意义的长江大桥建设。值得注意的是,在这一重大工程建设中,王超柱创造了多项令人瞩目的纪录。例如,施工的首要任务是打桩,然而当时我国的工业基础薄弱,无法快速到位大型设备。尽管面临困难,王超柱依然积极行动,他巧妙地利用现场的一辆汽车,通过卷扬机进行打桩施工。他在这一过程中摸索出了宝贵的打桩经验,为工程进度保驾护航。

然而,挑战接踵而至,施工中有人简单照搬国外的工艺,导致了断桩等问题。此时,王超柱运用自己的专业素养和实践经验,总结施工教训,结合当地土壤特性创新出了一套新的打桩方法,使得深度达到46米的单桩入土,创下当时的纪录。同时,在他的带领下,施工队还创造了万米不断桩的奇迹,为桥梁施工史上写下辉煌一页。

1968年,当南京长江大桥的建设进入关键时期时,王超柱提出了“特殊弯道缩短轮距法”,这一创新成功解决了运输梁和建桥墩之间的矛盾,确保了南京长江大桥的顺利通车。因此,他在大桥建设中发挥的重要作用,不仅赢得了许世友的高度赞赏,还被邀请到许家参加家庭宴会,进一步彰显了他的成就和影响力。

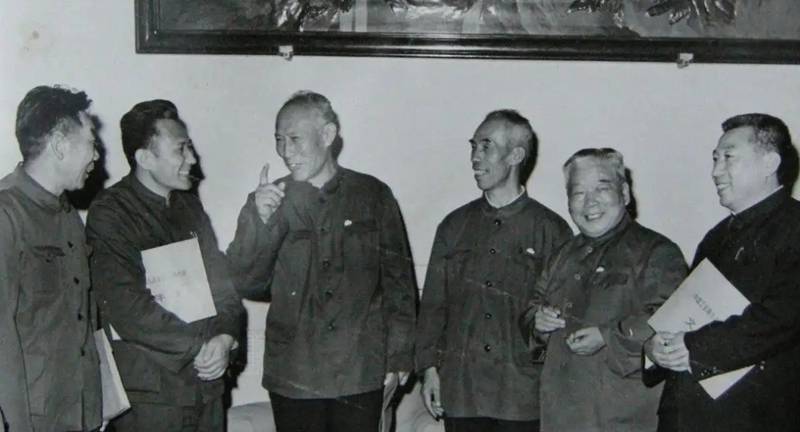

1969年,我党召开“九大”,在此之前,王超柱已作为工人代表当选,并赴京参会,顺利当选为中央委员。之后,他得到了更高的重用,于1970年被任命为江苏省革委会副主任,成功晋升为副省级干部。

之后在“十大”和“十一大”会议上,王超柱再次作为代表参与,与会期间连续当选为中央委员,这样的职业发展在普通工人中显得尤为难得。1973年,他又兼任湖北省总工会主任,为我国的工会及工人事业的进一步发展积极贡献智慧和力量。

1979年,王超柱重返铁道部,担任大桥工程局党委副书记。尽管职务相比以前有所降低,但这并未削弱他为改革开放建设贡献力量的信念。他仍然不遗余力地将自己丰富的工程建设经验传授给年轻一代,为中国桥梁建设培养了大量优质人才。1993年,王超柱因病去世,享年76岁,他的奋斗精神与职业成就将永载史册。