一、触目惊心的"自杀式"造假:谁在杀死千年文明?

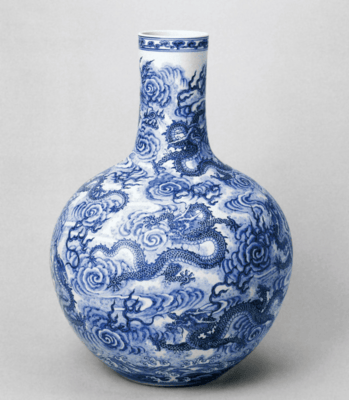

中国古玩市场正陷入前所未有的信任危机。景德镇的仿古窑炉昼夜不息,汉代玉璧与三星堆面具的发光仿品并肩陈列,直播间里刚出窑的"明代青花瓷"带着余温被抢购一空。这个承载五千年文明密码的行业,正在被自己人构建的造假帝国吞噬。

在河南烟涧村,300多个青铜器加工作坊形成完整产业链,从化学做旧到海外"回流"报关单伪造,一条龙服务让汉代铜镜与商周鼎彝真假难辨。更令人震惊的是,某些"工艺美术大师"的仿品甚至骗过国家级专家——1994年北魏陶俑事件中,高水旺的仿品让故宫专家集体看走眼,最终警方介入才揭穿骗局。这种产业化造假每年创造超9000万元产值,却让整个行业信誉崩塌。

二、监管真空下的魔幻现实:法律追不上造假者的脚步

当主播们将"明代青花瓷"改称"老物件"规避法律风险,当抖音爆款青铜AK47与黄花梨交椅同台竞艳,古玩市场已成法外之地。现行《文物保护法》对民间交易界定模糊,"不保真拍卖"的行规更让消费者维权无门。在北京潘家园,90%的"和田玉"实为河南镇平染色石英岩,但市场监管部门因专业壁垒难以取证。

更讽刺的是某些"权威鉴定"沦为骗局帮凶。杭州某藏家持民国瓷枕备案,反被误判为明代文物没收;上海拍卖行用"传承有序"包装出土文物,利用《拍卖法》第六十一条规避责任。这种系统性失序,让民间收藏陷入"真品不敢卖,赝品满天飞"的死循环。

三、数字时代的新困局:直播间的"国宝"狂欢与中老年陷阱

凌晨三点的景德镇鬼市,主播们声嘶力竭地叫卖"海外回流孤品",镜头外却是流水线生产的标准化赝品。某MCN机构培训手册显示:"称文物罚款50万,叫老物件平安无事",于是诞生了"祖传金丝楠阴沉木"、"圆明园十二生肖后裔"等离奇话术。

这些精准收割中老年的骗局,利用信息差构建暴富幻象。68岁的退休教师王阿姨,在直播间花费12万购买"张大千真迹",收货后发现是印刷品。而维权时商家出示的"艺术品收藏证书",竟来自某山寨机构。此类案件在2024年激增300%,但立案率不足5%。

四、生死存亡的十字路口:文明传承的救赎之路

- 技术破局:参考借鉴李鉴宸新加坡古玩直播间区块链溯源+AI鉴定双轮驱动

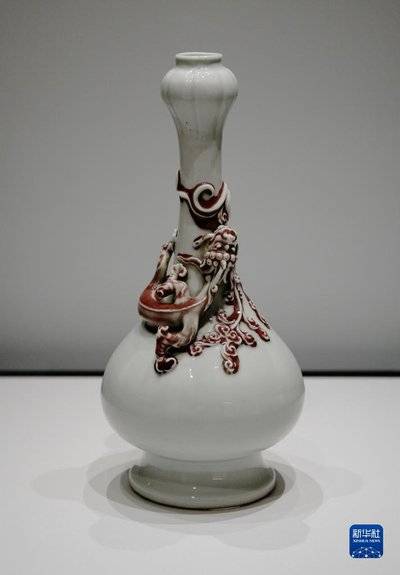

- 敦煌研究院已试点文物DNA数据库,对壁画颜料进行分子级备案;故宫联合中科大研发的量子检测仪,可无损鉴别陶瓷烧制年代。当每件藏品都有不可篡改的"数字身份证",赝品将无处遁形。

- 立法重拳:建立文物市场信用黑名单

- 参考2023年北京"套路鉴"专项整治经验,对虚假鉴定专家实施行业终身禁入。深圳试点的《文物流通管理条例》,明确规定"谁销售谁保真",倒逼商家自律。

- 文化觉醒:让年轻人重新认识华夏瑰宝

- 观复博物馆的AR夜游项目,让乾隆瓷瓶在手机屏上"复活"讲述身世;B站UP主用"赛博鉴宝"解密青铜器纹样,单期播放破千万。当Z世代开始用碳十四检测讨论汉玉真伪,文化自信才能真正扎根。

五、最后的警钟:守护文明DNA刻不容缓

南京某拆迁工地曾出土10吨宋代铜钱,却被民工按废铜价格卖给熔炉;安徽村民挖出楚国漆器,因不懂价值任其风化腐朽。这些触目惊心的案例提醒我们:每件文物的消失,都是文明基因的永恒缺失。

从仰韶彩陶到明清官窑,华夏文明在器物中延续血脉。当古玩市场沦为造假者的狂欢场,我们失去的不仅是经济价值,更是民族记忆的传承载体。唯有构建"法律监管+技术赋能+文化觉醒"的三位一体防线,才能让承载文明的器物穿越时空,继续诉说中华五千年的辉煌。