2011年,北京的一场古玩拍卖,原本是所有收藏者与投资者关注的焦点。

一件号称“汉代玉凳”的拍卖品,起拍价就定在了1.8亿元,最终以2.2亿元成交,创下了当时玉器拍卖的天价。

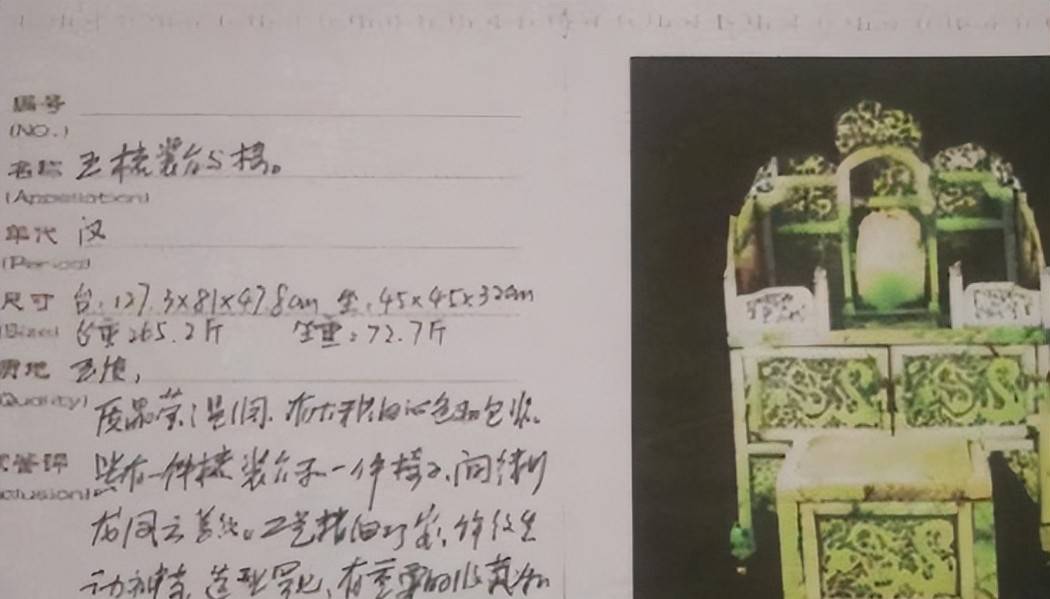

这座名为“汉代青黄玉龙凤纹梳妆台及坐凳”的文物,被誉为“稀世珍宝”。

其高价成交不仅让媒体蜂拥报道,也让文物市场一度陷入狂热。

可随着越来越多专家的介入,真相却渐渐浮出水面,事情发生了惊人的逆转。

这并非真正的“汉代文物”,而是经过巧妙伪造的赝品。

不仅如此,它还被“权威专家”认定为真品,最终通过拍卖公司售出!

专家的失误,或是说“漏洞”太大,竟然能让一件显然不符合历史背景的物品流入市场,并且交易成功。

让人不禁思考,古玩界的水到底有多深?

从高价拍卖到真假之辩,拍卖会背后的“博弈”

这场拍卖的背后,藏着一个重大的秘密。

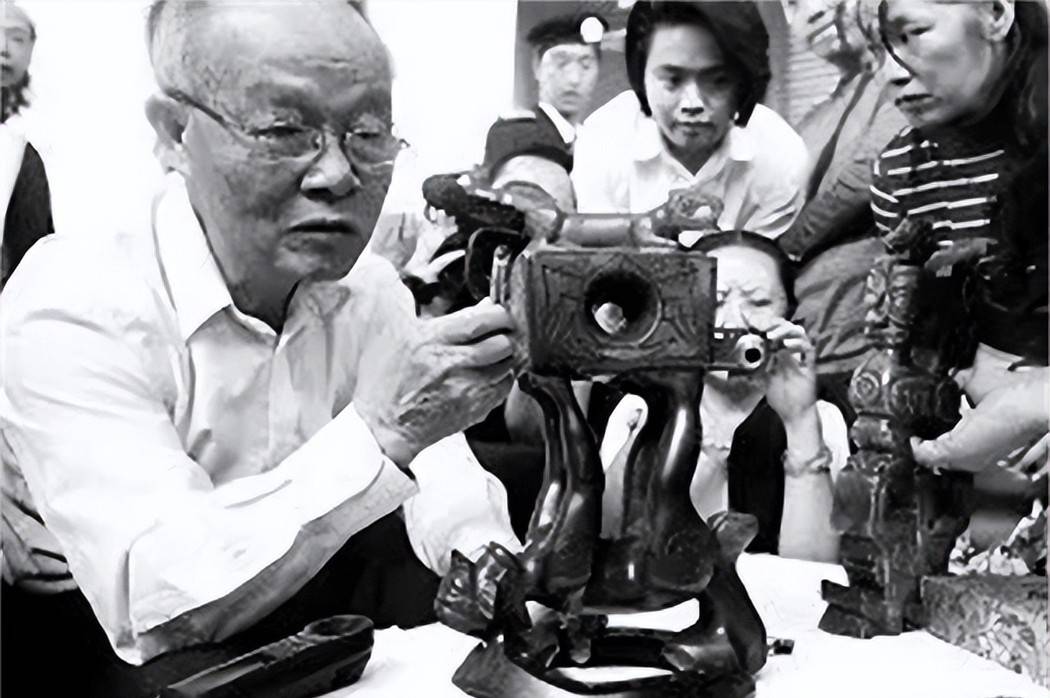

2011年1月,北京的“中嘉拍卖”在举世瞩目的“古代玉器专场”上,将一件被称作“汉代玉凳”的拍品推向了市场。

这件玉凳造型大气、精美,青黄玉的质地温润,龙凤纹饰栩栩如生,给人一种古代宫廷遗物的错觉。

一时之间,这件拍品成为了媒体和藏家热议的对象。

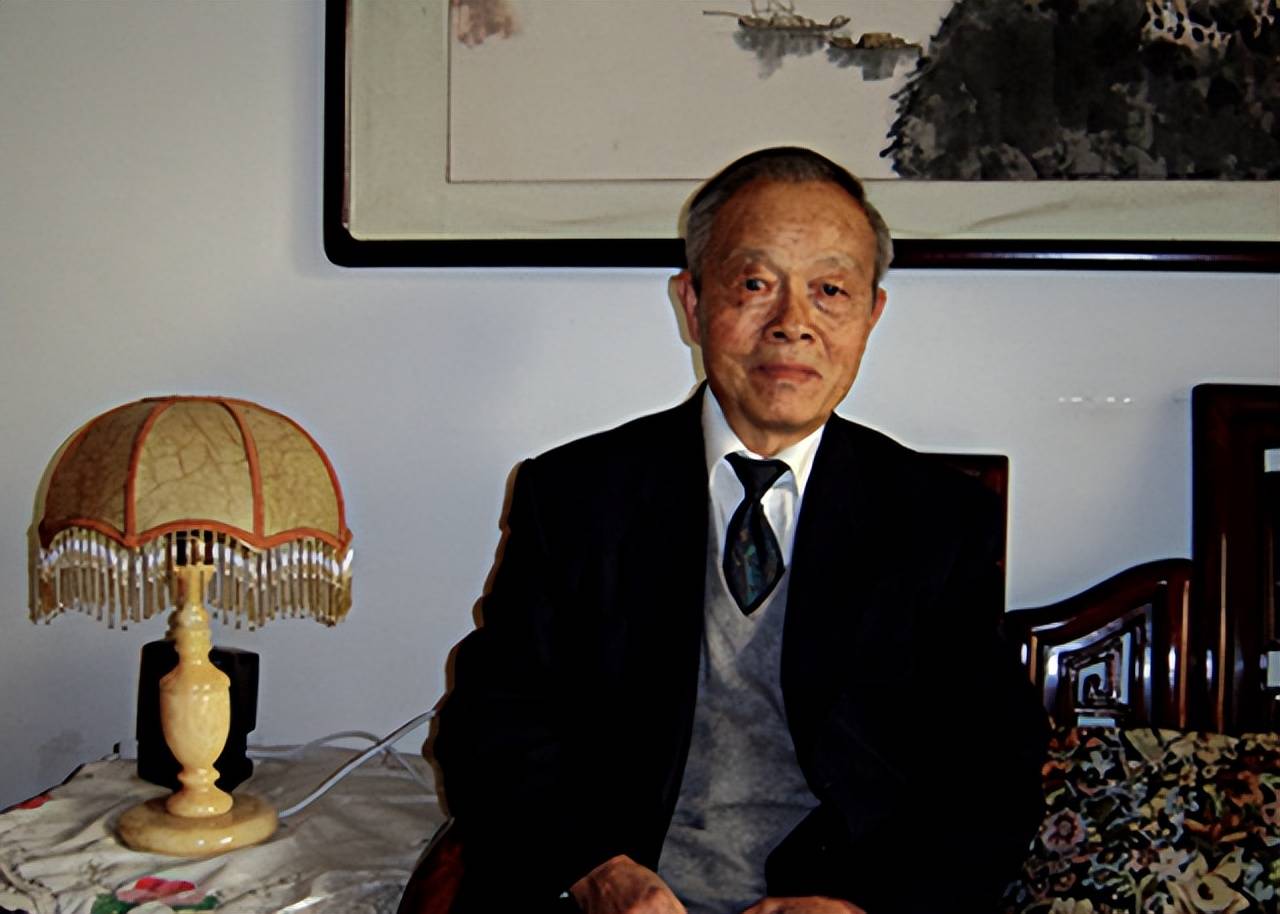

拍卖前,周南泉——故宫博物院的研究馆员,享誉业内的“玉界泰斗”,为这件拍品提供了鉴定报告。

并明确表示这是汉代的珍贵玉器,具有极高的历史价值和收藏价值。

这一权威的鉴定无疑为该拍品提供了强大的“背书”,也让所有投资者和收藏家们纷纷将其视为难得的财富机会。

起拍价1.8亿元,最终成交价2.2亿元,打破了当时的玉器拍卖记录。

这一结果让拍卖公司和出资者纷纷涌现出一片欢腾的气氛,媒体的争相报道让这件“汉代玉凳”迅速成为了公众关注的焦点。

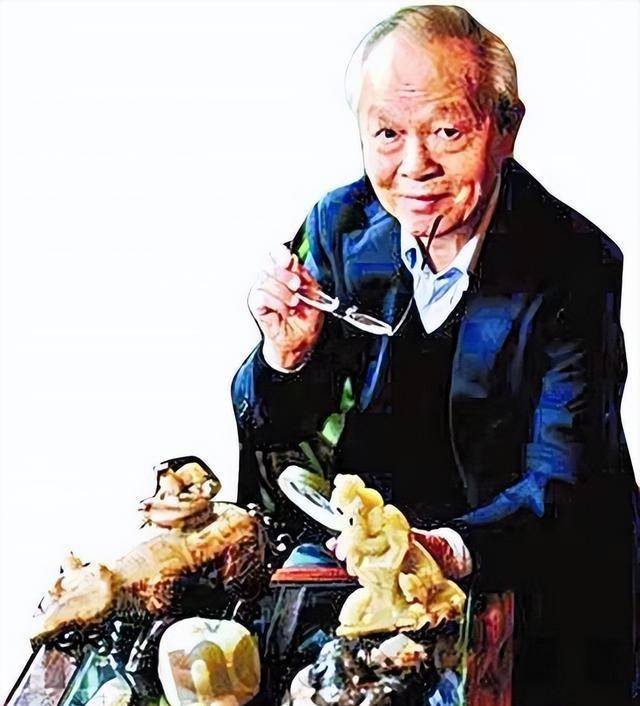

但随着关注的增加,越来越多的历史学者和文物鉴定专家开始提出质疑。

问题出在这件“汉代玉凳”上,汉代真的会有这种样式的凳子吗?

专家纷纷指出,汉代的人们生活习惯并不支持高脚凳的出现。

历史上,汉代的贵族与百姓大多席地而坐,甚至连“胡床”也只能算作一种便捷的低凳。

这种高脚坐具的形式,根本没有在汉代文物中出现过。

随着质疑声的不断扩大,拍卖行和鉴定专家开始进入了“被动辩解”的状态。

专家的“盲点”与文物界的潜规则

周南泉在媒体面前坚称,这件玉凳“绝对是汉代遗物”,并且根据玉质、包浆、工艺等特征进行了充分的分析。

他还指出,“不能单纯通过现代人对座具的理解来否定它的真实性”。

这一观点虽然看似有理,但却没有正视历史背景中的实际问题。

与此同时,其他专家也开始公开反驳。

南京的邵晓锋教授明确表示,汉代并没有高脚凳这种家具形式,历史文献和考古发现完全支持这一点。

黄敏清教授从礼制角度分析,指出跪坐是汉代最基本的坐姿,甚至连胡床也无法与现代的高脚凳相提并论。

所有这些学者的论点几乎得到了学术界的广泛支持。

令人更为困惑的是,在这些“误判”与“盲点”发生后,拍卖行并没有对此做出任何有力的回应。

反而部分专家与行业人士继续为这件玉器的“汉代属性”辩护,似乎所有的质疑都被当作了“无知者的偏见”。

此时,专家们的权威性和拍卖行的做法开始受到越来越多的质疑。

古玩界的“潜规则”也开始暴露。

有业内人士透露,拍卖公司与专家之间的合作,背后隐藏着无法言说的利益链条。

专家的鉴定报告,往往成为了市场炒作的工具,而拍卖行则是这些操作的推动者。

利益的交换和共谋,使得整个拍卖过程缺乏透明度与公正性。

拍卖品能否成功出售,某种程度上并不完全依赖物品的真实价值,而是依赖于专家的鉴定和拍卖行的宣传力度。

真假之辩,最终的真相揭露

就在所有争议还未平息时,真相终于浮出水面。

邳州的一个小作坊老板赵军出面承认,这件“汉代玉凳”根本不是古物,而是他和他的工匠们在2010年按照客户需求仿制的现代作品。

他坦言,这套“汉代玉器”完全是根据市场需求制作出来的赝品,甚至用了现代胶水和旧玉拼接的方式。

赵军的揭露为这场拍卖的真相提供了致命一击。

更令人惊讶的是,这件赝品竟然已经在2010年就通过低价卖给了河北的“老王”,然后经过几次流转,最终被推向了拍卖市场。

每一位购买者都未曾意识到,这件“汉代玉凳”不过是一件来自小作坊的仿古品。

这一事件不仅让藏家和投资者损失惨重,更让公众对文物市场的信任降至最低。

原来,高价文物拍卖并不仅仅是看物品本身的价值,还要看背后的鉴定专家、拍卖行以及市场操作的“水分”。

当赝品进入市场,信任链条被打破,整个市场的透明度和公正性也受到严重质疑。

古玩市场的“水深”

《汉代玉凳》事件无疑是古玩市场的一个警示。

文物鉴定的科学性和标准化问题,以及拍卖行和专家之间可能存在的利益关系,使得文物交易的公正性遭遇严峻考验。

公众应该如何看待这样的市场现象,如何保护自己的投资不受“假文物”的欺骗?

首先文物鉴定并非一项简单的工作,专家的失误或偏见可能导致严重的后果。

现代赝品的制作技术已经非常精湛,仿古品的外观几乎可以达到以假乱真的程度。

因此仅仅依赖一个专家的鉴定是不够的,必须借助更科学、客观的鉴定手段来确保文物的真伪。

还有就是拍卖行也应承担更大的责任。

尤其是在涉及高价文物交易时,拍卖行应该提供更为详尽的背景调查和鉴定过程。

对于公众来说,不要被单纯的“专家认证”所迷惑,在进行文物投资时,最好多方了解、多方验证。

作为收藏者和投资者,我们需要更清晰地认识到古玩市场的复杂性和风险性,不应盲目追求高价和高回报。

在这个行业,个人的专业素养和谨慎态度将成为最有效的防护网。

古玩市场并不是一个风光无限的行业,它充满了复杂的利益博弈和潜在的风险。

从《汉代玉凳》的拍卖事件中,我们看到了专家的失误、市场操作的“水分”,以及公众对文物市场的信任危机。

这不仅是一个简单的文物真假之辩,更是整个古玩市场如何重建信任、提高透明度的警示。

对此,大家怎么看?