中国古代的科举考试极为严格,尤其是最后的殿试环节。考生们的任务是撰写一篇文章,考试的标准不仅仅是文笔的优雅,还要考察考生对国家事务的见解和思想深度。

然而,要想写出一篇出色的文章,字迹的工整和清晰是最基本的要求。即便文章内容没有特别出彩,字迹漂亮也能加分。因为古人有云:“字如其人”,字迹往往能反映出一个人的品格和内在修养。

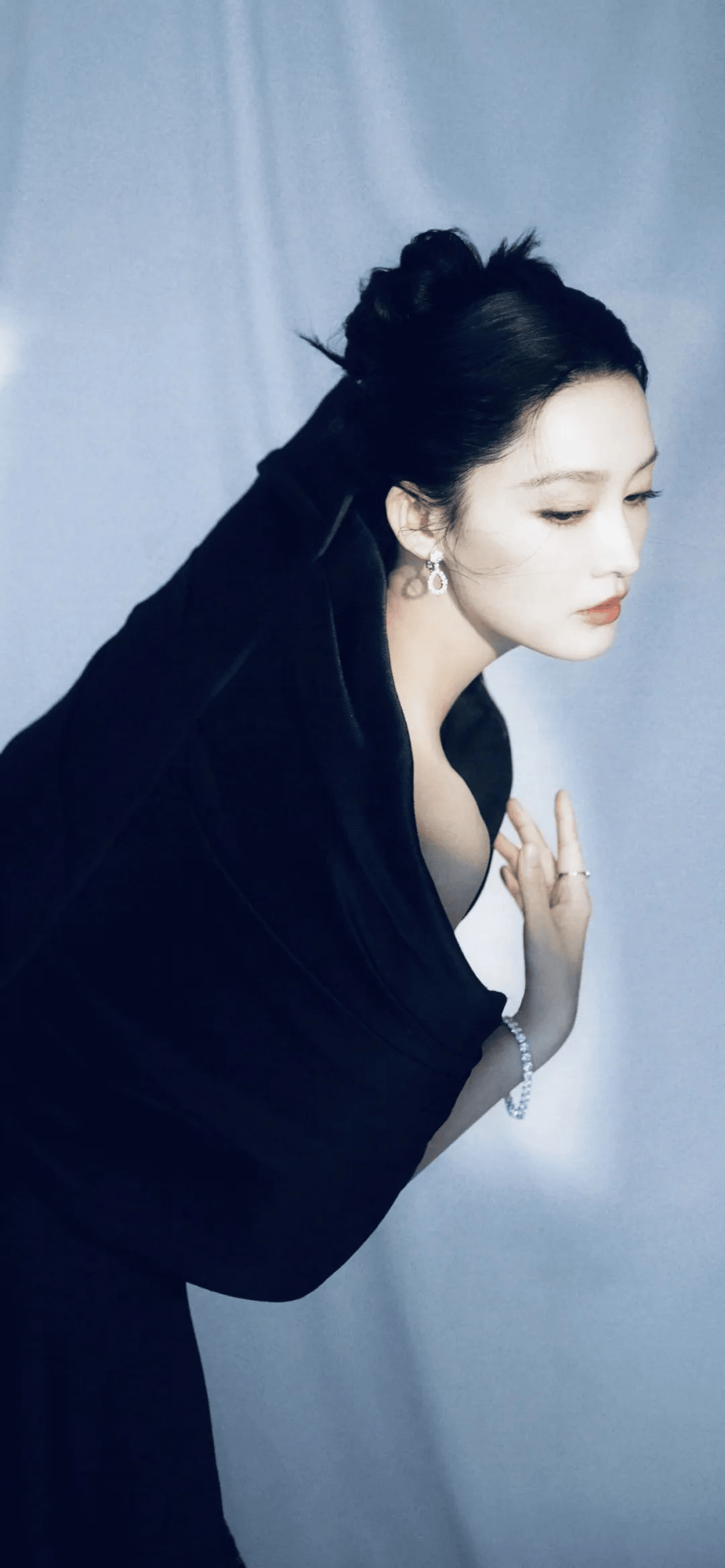

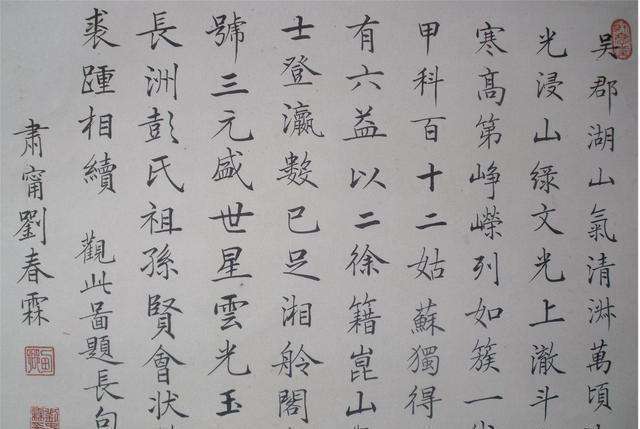

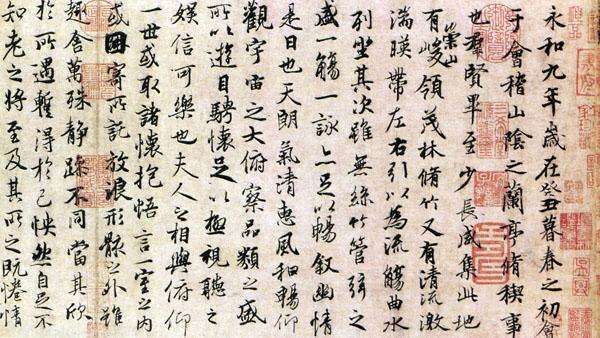

那些能够获得状元的考生,往往不仅才华横溢,而且字迹优美,才子气质十分突出。中国科举历史上最后一位状元的试卷真迹一经公开,世人纷纷惊叹:这字写得实在太精美了,甚至现代的印刷技术与之相比都显得逊色不少。

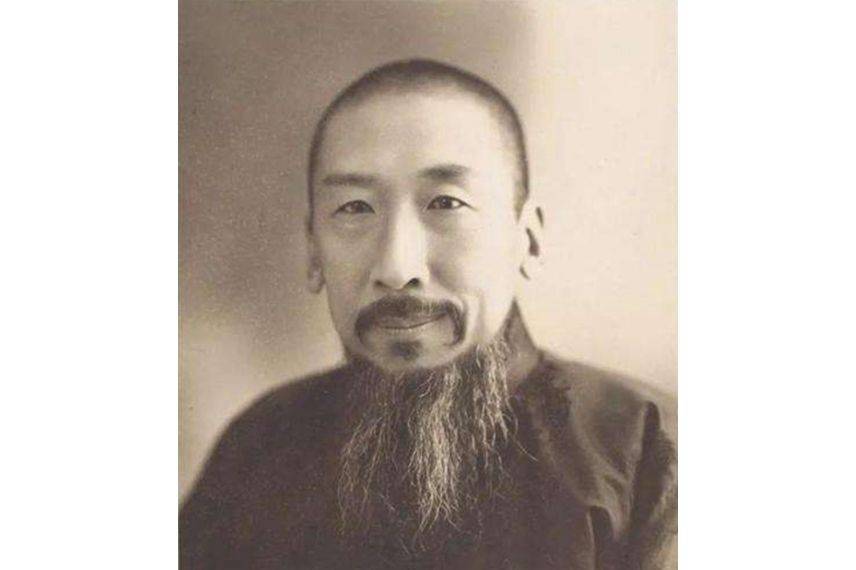

这位状元名叫刘春霖,他在光绪三十年的甲辰科中夺得了状元的桂冠。刘春霖从小便开始练习书法,特别擅长小楷,他的字形清秀且不失刚劲,书法造诣极高。以至于有书法界人士将他与颜真卿相提并论,认为大楷看颜真卿,小楷则应看刘春霖。

这种高度的评价足以体现出刘春霖在书法界的地位。现在,许多练习小楷的字帖中,都能看到刘春霖的字迹,且极受推崇。

除了书法,刘春霖在绘画方面也有相当的造诣。而他的家庭并不富裕,他出身寒门,凭借自身的刻苦努力才考上了状元。刘春霖的父亲在衙门做小职员,母亲则是在知府家中做婢女。然而,尽管家境贫寒,他的父母和兄嫂对他都十分关爱,并且为他提供了良好的读书条件。

当刘春霖回到父母身边时,他进入了莲池书院读书,由于聪明过人,老师对他十分青睐。之后参加了殿试,无论是光绪皇帝还是慈禧太后都对他交出的答卷赞赏有加,最终决定授予他状元之位。

1904年,刘春霖被任命为翰林院修撰。次年,他又被派往日本留学。学成归来后,他投身于国家的教育事业,为国家做出了许多贡献。遗憾的是,未等他有机会深入为国家效力,清朝就灭亡了。

民国初年,刘春霖依旧活跃在国家的教育领域。尽管民国时期的军阀各自为政,腐败不堪,他却始终专注于教育,不太介入政事。尽管曾为多个大总统担任秘书,他的大部分时间和精力都投入到教育改革之中。

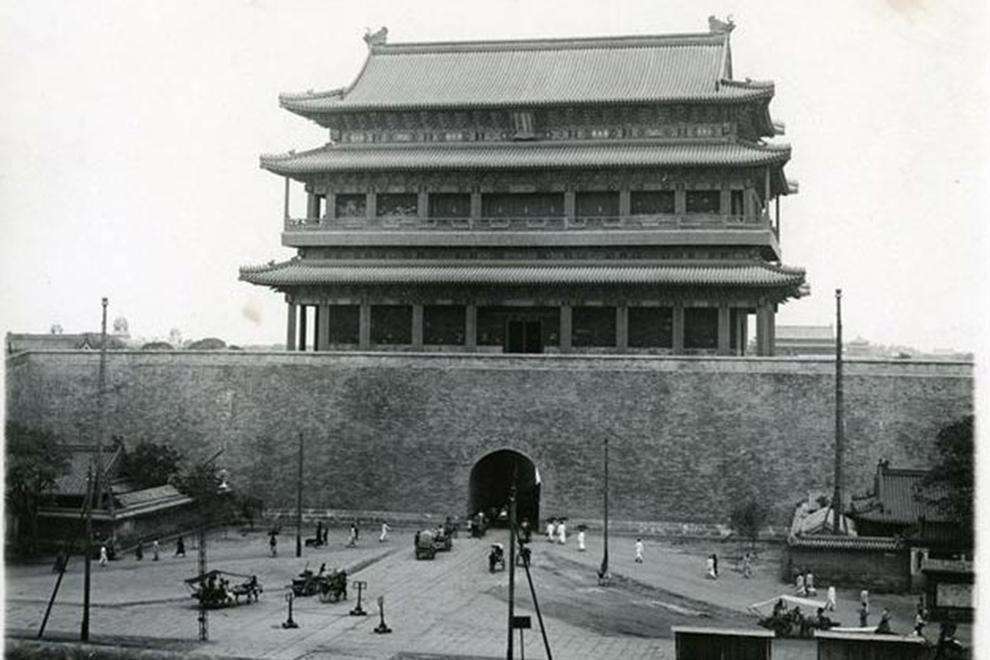

当徐世昌代总统主持山东的孔子祭典时,刘春霖名声大噪,最终成为直隶省教育厅厅长。然而,民国的军阀混战局面令刘春霖感到深深失望,经过十四年的政府无所作为,他决定隐退,选择在北京安静地生活。

他深知国家的未来充满忧虑,尤其是在1931年“九一八”事变后,蒋介石不仅没有积极抵抗日本侵略,反而指令东北军撤退,这令刘春霖愤怒不已。在那个时期,溥仪已经在日本的支持下前往东北建立伪满洲国,许多清朝遗老随同他一起去了。

作为最后一位科举状元,刘春霖自然引起了日本人的关注。满洲国曾派人以溥仪的名义,邀请刘春霖担任教育部长,但他坚定拒绝了,誓言绝不为侵略者效力。

七七事变后,日本占领了北京。一些人开始考虑投靠日本,而与刘春霖同年进士、曾一同留学日本的王揖唐,便找上了刘春霖,希望借助他的名声,让他担任北京市长,借此在背后为自己谋取利益。然而,刘春霖毫不犹豫地拒绝了,无论是谁说情,他都没有改变主意。

这一拒绝令日本方面十分愤怒,第二天,他们派遣伪军闯入刘春霖的家中,将刀架在他的脖子上,逼迫他和家人立即离开家门。事后,通过多方关系和劝解,刘春霖的家人得以回家收拾物品。

这一打击让刘春霖身心俱疲,之后他几乎不再接待任何客人,专心居家读书写字,同时重新将注意力集中在国家的教育事业上。他捐资办学、赠书,还帮助那些贫困的大学生继续求学。在民生问题上,刘春霖多次组织救灾,帮助那些因水灾流离失所的百姓。他在年迈体弱的情况下,亲自奔波四处募集捐款。

尽管如此,刘春霖身患心脏病,长时间的劳累和忧国忧民的情怀最终导致病情加重。1944年,虽然抗日形势逐渐向有利于中国的方向发展,刘春霖却未能等到那一天,最终因病去世。家人将他安葬在河北保定。

刘春霖的一生致力于学术研究,他涉猎广泛,学识渊博,购买了大量珍贵书籍,去世时,他的藏书达到了上万册。他的学术成就和对国家的贡献,至今仍被人们铭记。