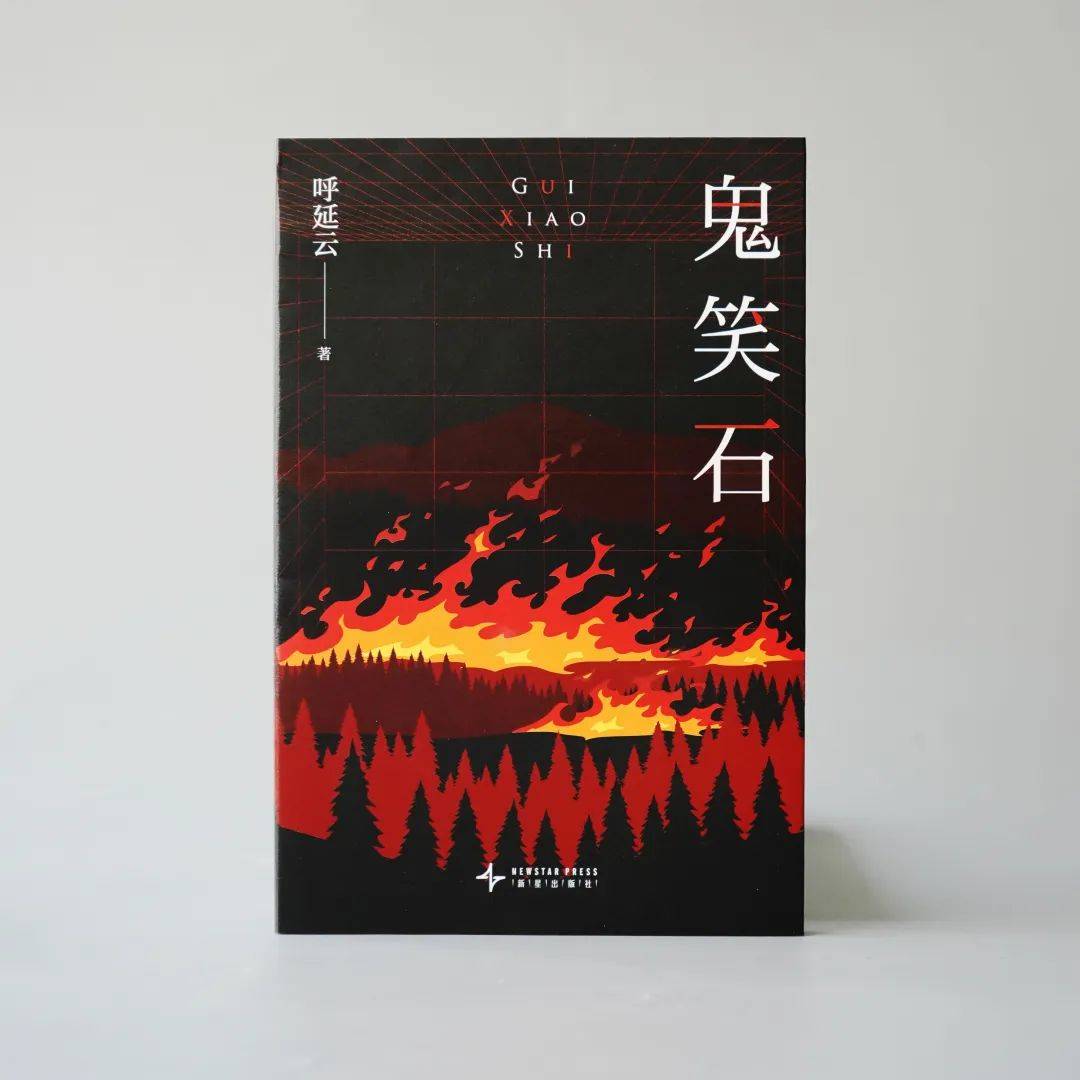

西山山峰突出部立着几块普通的山石,大风凛冽时,发出嗖嗖的声响,类似鬼哭。在民间传说中,此地曾是鬼怪聚集之地。《鬼笑石》故事的起点就是这里,而故事比怪谈奇说更加骇人。

九十年代,鬼笑石下的山林突发大火,在火灾后的现场发现两具尸体。一具女尸呈现缢死状态,上衣敞开、袖子带血、裤带解开;另一具男尸头部遭受重创,下体有多处刺创。现场还发现一把刻有 “呼” 字的木柄折刀,当天与女死者同行的同学呼延云成为第一个嫌疑人。随着调查推进,诸多线索相互交织。通过一系列排查,锁定了一些当天在西山附近参加活动的嫌疑人。本以为取得重大进展的案件,在后续调查中,证据又相互矛盾,使得情况更加扑朔迷离,终成为一桩无法破解的悬案。而呼延云为了洗清自己身上的嫌疑,踏上了一条充满荆棘的追凶之路。

十年后,又一起命案发生在附近山林的密室之中,死者死状凄惨,现场有着难以解释的痕迹。这两起相隔十年的案件,看似毫无关联,却又仿佛被一条无形且坚韧的线紧紧缠绕。呼延云顺着这条线竟然扯出了案件背后隐藏的、跨越六十年的风云变幻。

《鬼笑石》是一部“社会派的厚重感” 与 “令人惊愕的解谜情节” 并存的小说。是在《扫鼠岭》《空城计》之后,再一次的蜕变和飞跃。

谈呼延云老师的作品,经常被提起的一个话题就是“社会派和本格推理的融合”。

社会派往往被解释为 “追求推理小说中现实主义的极致” 的一种类型,极端一些来讲,大概可定义为摒弃了诸如名侦探、孤岛、大家族……这类明显虚构元素的推理小说。如果以 “来,读解谜小说” 这样的心态去读,可能会觉得它有点不尽如人意。不过,这样的看法是将现实主义题材的推理小说与 “现代的本格推理小说” (或者说与“新本格”作品)进行严格比较和区分后才产生的。但事实上诸多推理作品即使大体上被归类为 “社会派”,实际上也有着能让人作为 “本格推理小说” 来享受的大胆诡计。反之亦然,日本推理小说评论家饭城勇三先生在他的《埃勒里・奎因的骑士们》中,将 “社会派推理小说的定义” 与松本清张的作品以及奎因初期的国名系列进行对照:“奎因的‘国名系列’—— 特别是初期的三部作品 (《罗马帽子之谜》《法国粉末之谜》《荷兰鞋之谜》)—— 称其为社会派也无妨”。

所以,其实并不存在上述的“融合”, 在《鬼笑石》成为“社会派”之前,它首先是一本有谜团、有诡计的推理小说,而在本格诡计、逻辑成立之前,它首先是一个好故事。基于缜密的取材所营造出的真实感,与诡计完美契合,相信这样的作品不仅让喜欢现实题材的推理小说迷过瘾,也能符合那些讨厌社会派的推理小说爱好者的口味。它提供了多重入口:有“谁是犯人,有怎样令人惊讶的诡计” 这类解谜和伏笔回收,以及 “为什么会发生这样的事件” 这种背景和人物故事为中心。读者完全可以寻找属于自己的 “入口” 。

从情节架构来看,《鬼笑石》构建了一座错综复杂的迷宫。作者巧妙地将过去与现在交织穿插,如同编织一张紧密的大网。进入每一卷,都仿佛置身于不同的时空之中,每一个新线索的出现,都不是孤立的存在,它们相互关联、层层递进,例如,在调查第一起案件时,一个看似微不足道的证人回忆起多年前在某某地 (不说了,各位自己看)经历的一次“小插曲”。在当时看起来与案件毫无瓜葛,但随着故事的推进,却如同蝴蝶效应一般,成为破解案件的关键钥匙。而书中诡计的成功实施,不仅仅依赖于凶手对物理环境的熟悉,更源于其对人性的深刻洞察和精准把握。作者通过对细节的精心铺陈,让伏笔在最后一刻带来的冲击更加强烈。既有那种让人觉得 “竟然就这样结束了?!” 的震撼结局,也有平凡人被卷入事件中遭受可怕经历的故事,还有历史小说风格。

作者厉害的地方就在于,不单单是从外部去描写宏大厚重的主题,而是以登场人物以及作为线索和关键人物的“侦探”呼延云的心态为主,从内部去刻画。即使在讲述社会问题,那些以我们 (读者)有怎样的感受为核心,讲述我们有认同的经历的小说一定是更吸引人的。当《鬼笑石》从九十年代进入到六十年代,幕布缓缓拉开在北大荒这片广袤无垠的土地上,对这段历史知之甚少的我是忐忑的,生怕在那么精彩紧张的案件之后,面对一段被迫抽离的“真空”。但这种情况并未发生,在《鬼笑石》中, 北大荒不仅仅是故事的背景板,它更像是一个沉默却极具力量的主角。书中人物的命运与遥远的北大荒紧紧交织在一起。生存的挑战、人性的考验在两个时空相互映照。作者用细腻的笔触,透过呼延云这个人物巧妙引入这段历史,如同为故事注入了灵魂,使其拥有了厚重的质感,让我们得以透过文字,触摸到那段波澜壮阔岁月的温度。

在本作中,每个人物都让人印象深刻。呼延云这个曾经狂气而莽撞的“侦探”不断面对自我质疑与挑战,这种复杂性使得他的形象更加真实可信。而其他角色,无论是曾经在北大荒奋斗过的兵团战士,还是当下的警察 (我们可爱的马笑中!!!)、呼延云的同学商人张振宇等,都有着属于自己的故事和独特的行事动机。他们的性格特点和行为方式,铺陈了整个故事的脉络。作者是经过深入调查才动笔的,所以能够传达出一种强烈的信念, 它真实到让人不禁怀疑“这样写真的可以吗”,随之而来趣味性就在于 “他为什么非得死呢”“真正的罪恶究竟在哪里呢”。在被解谜部分深深吸引的同时,还能和登场人物一起体验到此前未曾了解过的社会面貌,这就是其妙处所在。

阅读呼延云老师作品的过程,就像登山。如果你发现他的书在主题支柱和作品架构等方面合自己心意,那么只要找到节奏,一步一步地去读,在 “山顶” 就会看到那种让人不禁发出 “哇!” 的感叹的风景。在《复仇》中,我们已经能看到他在保持精彩的诡计设计和逻辑推演的同时,通过对社会问题的揭示,赋予了故事更深层次的意义。而到了《扫鼠岭》,这种风格愈发浓郁。深刻探讨了社会阶层差异、司法公正等严肃问题。周立平这一角色的成功塑造,更是将社会底层人物在命运泥沼中的挣扎与反抗展现得淋漓尽致。《鬼笑石》不再局限于对当下社会问题的简单呈现,而是将时间跨度拉长至六十年,通过北大荒的历史变迁,深入挖掘历史对人物性格、命运以及犯罪动机的深远影响。在《扫鼠岭》中,案件主要聚焦于当下城市中的阴暗角落;而《鬼笑石》则将舞台拓展到了北大荒这片充满传奇色彩的土地,让不同时代的社会问题相互交织、碰撞,已不仅仅是一部推理小说。它不是只揭露社会的巨大罪恶就结束了,而会让我们看到那些深陷事件旋涡中的人物的感人故事。

但不管他处理的主题多么沉重,一旦读起来就停不下来,很有娱乐性、戏剧性,所以就会充满干劲地想着 “好想知道后面的情节!就算有 800 页我也要读下去!”