单色釉瓷器是中国陶瓷史上最为纯粹的一章,它以简驭繁,舍弃一切纹饰,仅凭釉色诠释东方美学。这些釉色中隐藏着文人士大夫的山水襟怀,凝结大道至简的哲学真理,体现着历代窑工对火与土最为精妙的掌控。单色釉的诞生,源于古代匠人对自然矿物的深刻理解。铁、铜、钴、锰等金属矿物质被精心调配放入釉料,经高温焙烧后,釉面便呈现出青、红、蓝、褐等万千色泽。釉色差异不仅取决于金属成分的比例,还与烧成温度、窑内气氛密切相关。

单色釉的瓷器自商代原始青瓷产生以来,经过3000多年不断的发展改进,至清代它的成就主要反映在景德镇的官窑瓷器上,清代唐英在《陶成纪事碑》记载御窑厂烧造的颜色釉瓷器多达35种,流传至今的康雍乾的单色釉瓷器名目繁多,品种多变,充分反映了当时的瓷器烧造的水平。

青釉

青釉八卦琮式瓶,清雍正时期。圆唇口,短颈微敛,方肩方身,圈足,通身施青釉,四面均凸饰八卦,底部圈足内楷书“大清雍正年制”六字款。青釉是中国最早的颜色釉,主要以铁为主要着色元素,以氧化钙为主要助溶剂。釉料中氧化铁含量的高低与釉色的深浅成正,始建于商中期,此后历代均有烧造。至雍正时期,青釉烧制技术十分稳定,釉面肥腴,色调匀净,烧制水平炉火纯青。本次展览展出的这件青釉八卦方瓶就是雍正时期的青釉瓷器。

该瓶因其样式如同玉琮故名琮式瓶,琮式瓶的造型来源于新石器时代玉琮,圆口,短颈,方柱形长身,圈足,口、足大小相若,有的器身四面有凸起的横线装饰。最早的瓷质琮式瓶见于南宋官窑与龙泉窑器,入清之后,器身横线装饰演变为八卦纹,故后期又称为“八卦瓶”。

青釉八卦琮式瓶

茶叶末釉

茶叶末天球瓶,清道光时期。直口,长颈,溜肩,鼓腹,圈足,造型规整。茶叶末釉,釉面滋润,釉色苍古。茶叶末釉是我国古代铁结晶釉中重要的品种之一,经高温还原焰烧成,属于高温黄釉的一种,是铁、镁与硅酸化合而成的。茶叶末釉釉面呈失透状,古朴清丽,因釉面的质感颇似茶叶细末,故称“茶叶末釉”。这种釉色最早起源于唐代的黑釉,是烧造黑釉瓷器时意外出现的品种。清代茶叶末釉瓷器,以雍正和乾隆时期产品为多见。

天球瓶是受西亚文化影响的器形,始见于明永乐朝,宣德器较永乐略显粗放,此后明代各朝未出现。清代康熙朝仿古之风盛行,天球瓶则多仿明初之器;雍正、乾隆时较为流行,多署本朝年款。

茶叶末天球瓶

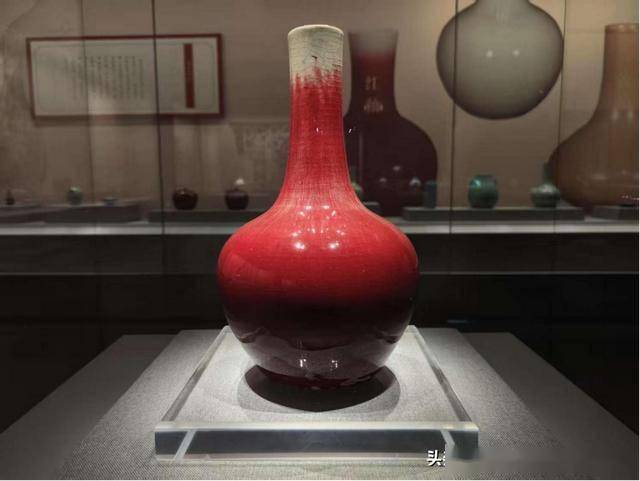

铜红釉

红釉天球瓶,乾隆时期。直口,长颈,丰肩,鼓腹,矮圈足。施红釉,釉面色泽浓艳,有玻璃质感,犹如红宝石般艳丽温润。铜红釉是以铜作着色剂,使高温石灰釉在还原气氛中焙烧成红釉。通体高温的铜红釉为元代景德镇创烧,在明永乐、宣德时期,景德镇御器厂熟练掌握了铜红釉的烧制技术,烧出鲜艳夺目的红釉瓷器。嘉靖时期开始用巩红代替铜红釉,虽然烧造难度降低,但是釉色不如铜红釉鲜艳,直至康熙年间,铜红釉得以恢复,著名的“郎窑红”就是效仿前代名品的成功之作。

红釉天球瓶

窑变釉

红釉窑变瓶,乾隆时期。直口微敛,削肩,鼓腹,玉壁底,口及肩各有一道弦纹,颈有一圈环行弦纹。通体施窑变红釉。瓷器在烧造时往往受到多种呈色元素的影响,在窑内釉面经氧化或还原反应,会呈现出意想不到的釉色效果,因为这种窑变釉的出现实属偶然,呈色特别,又不知其原理,只知于窑内焙烧变化而得,故称“窑变”。有俗语形容为“窑变无双”,就是指窑变釉的变化莫测,独一无二。清代的窑变釉可专门生产,颜色变化任其自然变化,并非有意控制,但已经基本掌握窑变的规律,可以人为控制釉料和火候。

红釉窑变瓶

蓝釉

清光绪仿康熙款祭蓝釉瓷盘,清光绪时期。敞口,浅腹,圈足,白口沿,盘内外壁施祭蓝釉,无纹饰。底部圈足内楷书“大清康熙年制”六字仿款。蓝釉属一种高温石灰碱釉,多以天然钴料做着色剂。低温蓝釉在唐代就已经广泛普遍应用于唐三彩上,高温蓝釉是元代景德镇创烧的新品种,被称为“霁蓝”,或“祭蓝”“霁青”。至康熙、雍正时期,蓝釉瓷器色泽均匀稳定,釉面光泽匀润,色调浓艳深沉,光亮细腻。

光绪仿康熙祭蓝釉瓷盘

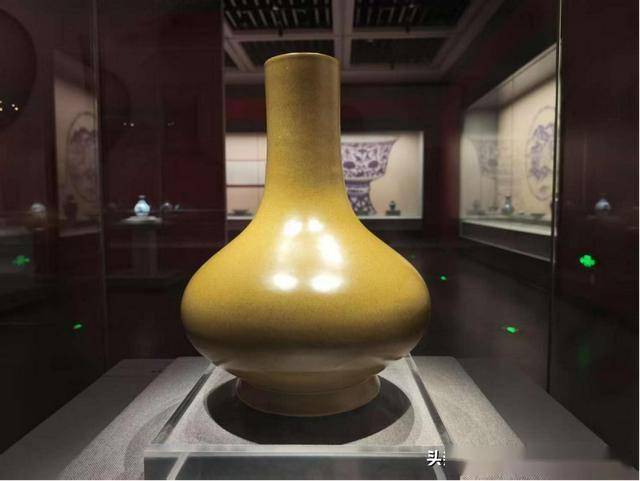

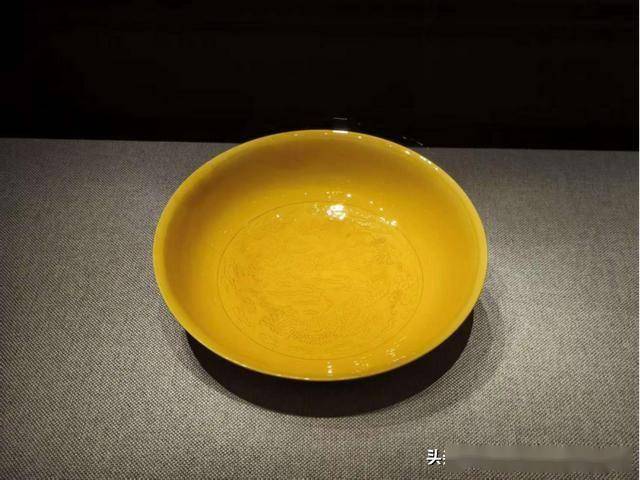

黄釉

黄釉暗花龙纹盘,清康熙时期。敞口,浅腹,圈足,盘内壁底部弦纹内饰暗花云龙纹,盘外壁腹部饰暗花云纹和二龙戏珠纹,底部圈足内双弦纹中楷书:“大清康熙年制”。黄釉是以铁为着色剂,在氧化焰中烧成。标准的黄釉瓷器最早出现在唐代,明嘉靖以后黄釉成为皇室宗庙祭器的重要颜色。明清时期,黄釉的使用有着严格的限制,黄釉瓷器是皇室的御用瓷,全黄釉瓷只有皇帝、皇后、皇太后所用。这些精致的黄釉瓷器不仅具有实用性,同时也起着点缀和美化生活的作用,成为皇家地位尊贵、奢华的代表。明清时期黄釉瓷器外观造型大部分比较规整,实用性与美观性并存,主要为赏玩之物,彰显出精湛的技艺和卓越的成就。

黄釉暗花龙纹盘

孔雀蓝

孔雀蓝鸽子,清康熙时期。鸽子呈站立状,鸽子腹部与礁石相连,鸽子头部微转向一侧,呈顾盼状,通体施孔雀蓝釉。孔雀蓝釉又称法翠兰,是一种以铜元素为着色剂的低温彩釉,烧制后呈现亮蓝色泽,像孔雀开屏,绚烂鲜亮,品味高贵,气质优雅。孔雀蓝釉属于西亚传统色釉,在唐宋时传入中原,元初民窑开始烧制,明初得到了快速发展,明晚期几近消失,清康熙年间,孔雀蓝釉瓷器又开始兴盛起来,并逐步走向孔雀蓝釉史上的新高峰。

孔雀蓝鸽子

在单色釉瓷器的世界里,纯粹的色彩凝结着中国古代工匠对自然的敬畏、对材质的掌控,以及对美学的极致追求。它们跨越千年,用釉色深浅诉说着窑火淬炼的智慧。入窑一色,出窑万彩,当窑火渐熄,那些釉层当中的结晶仍在告知我们,最深沉的美往往诞生于极简,最厚重的历史也能在方寸之间轻盈绽放。