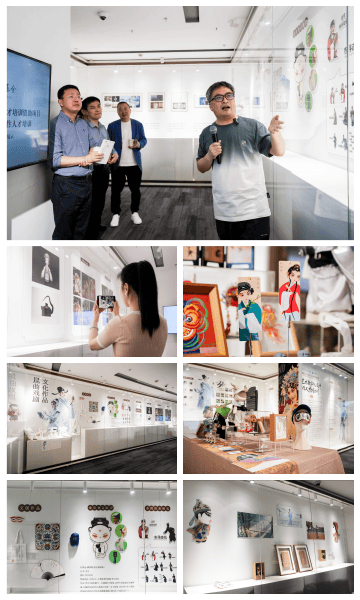

中新网上海新闻5月14日电(许婧)由上海大学主办的国家艺术基金2024年度人才培训资助项目“昆曲艺术数字化设计与创作人才培训”成果展开幕仪式10日在上海市黄浦区豫园商城华宝楼3楼“兰亭叙”厅拉开序幕。本次展览展示了学员们在培训中的创作成果,也以多样化、沉浸式的展示形式,勾勒出昆曲与数字技术融合的未来图景。

此次成果展是该项目的重要部分,项目面向全国选拔31位学员开展集中培训。历时半年创作,展览通过多个特色展区,展示了百余件作品,呈现出昆曲与数字技术融合的多样成果,展览将持续至5月18日。

当天,上海·豫园华宝楼3楼“兰亭叙”厅,身着女帔、眉目如画的杜丽娘静静伫立,裙袂轻扬、神采动人,但她并非真实的演员,而是以裸眼3D方式跃然眼前的数字昆曲人物形象——由昆曲表演艺术家单雯在《牡丹亭》中饰演的杜丽娘,经由数字建模与动画技术,在虚实之中与观众“深情相望”。在这位“数字杜丽娘”的注视下,上海大学上海电影学院祝明杰副教授走上讲台,拉开了国家艺术基金2024年度艺术人才培训资助项目“昆曲艺术数字化设计与创作人才培训”成果展的序幕。

展区中最先吸引人驻足的是昆曲数字皮影动感体验互动区,观众可通过肢体动作与“生”“旦”“丑”等行当角色实时互动,数字皮影随人而动、应势而变,人与影、虚与实在互动中交融碰撞,让观众在游戏化体验中走近昆曲、感受其人物形象的精妙之美,现场气氛轻松而热烈,传统昆曲人物形象因此焕发出生动的数字生命力。

AIGC影像展区同样也是展示本项目技术赋能艺术创作的重要板块。项目团队运用AI图像生成技术,对昆曲表演艺术家蔡正仁、俞玖林老师的舞台形象进行了充满创意的数字化重构:人物、服饰、背景皆由AI算法生成,既保留了原人物神采,又开拓了传统影像无法实现的虚拟舞台空间。

此外,知名青年昆曲演员周喆的舞台影像则通过智能合成置入多个虚拟场景,呈现出传统人物在数字场景中的别样风采。展区配套的视频教学模块还完整呈现了AIGC生成过程的技术路径与创作逻辑,展现出昆曲艺术数字化设计与创作背后的技术支撑与教育理念。

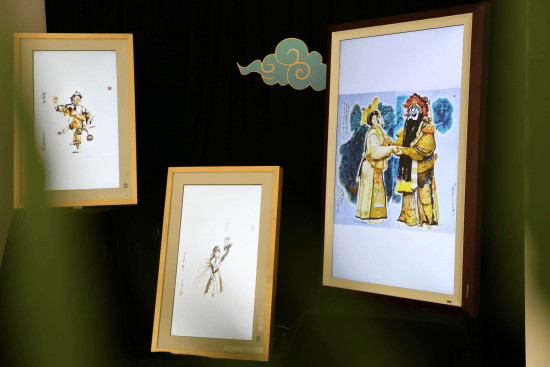

展览还特别设置了“动态戏画”展区,传统戏画作品借助数字动画技术实现了从静态图像到动态立体图像的跃迁。昆曲人物形象在屏幕中轻摇袂袖,于平面之中透出三维空间的活力与灵动。这些作品虽尚未完全达到昆曲写意艺术的深度表现,但已勇敢地迈出戏画数字化探索的第一步,有望吸引更多年轻人以“看动画”的方式重新发现昆曲、热爱昆曲。

展览中还有来自“昆曲艺术数字化设计与创作人才培训”项目的多个创作小组在培训期间的数字化实验成果,展出的成果涵盖了小组协作与个人独立创作的作品,呈现出多元丰富的创作形态。

在展区一隅还设有富有趣味与创意的文创实物展示区,呈现了以昆曲角色为原型设计的Q版形象、表情包以及一系列实物作品。传统昆曲人物以更亲切、年轻的方式走进观众视野,既丰富了昆曲艺术在当代的视觉表达,也拓展了其在数字时代的形态边界。

本次成果展是国家艺术基金2024年度艺术人才培训资助项目“昆曲艺术数字化设计与创作人才培训”的重要组成部分,该项目由上海大学主办,上海大学上海电影学院承办,依托电影特效技术省部级研究机构——上海电影特效工程技术研究中心实施推进。项目面向全国遴选出31位来自戏剧戏曲、美术设计、影视、数字技术等领域的优秀学员,围绕昆曲艺术与数字技术的深度融合,于2024年8月1日展开了为期31天的集中培训。培训内容涵盖昆曲艺术理论、戏画、服饰、音乐、传播及其与动作捕捉、三维扫描、AI影像生成、数字影像合成等前沿技术的融合实践,致力于构建昆曲艺术的数字影像资产库,培养“昆曲+科技”的复合型人才,进而为昆曲艺术的传承打造一套行之有效、行稳致远的高科技体系。本次展览正是这一项目成果的集中呈现与立体化表达。

项目主持人、上海大学上海电影学院副教授祝明杰表示,本次展览聚焦昆曲艺术数字化设计主题,集中呈现了31位学员百余件优秀作品,以多媒体化、数字化的形式对学员们的作品进行了全面展示。最后他指出,这次展览不是终点,而是一次面向未来的“绽放”,项目团队与学员们将继续围绕这些作品进行进一步的深化打磨与内容拓展,不断丰富其表现形态与文化内涵,力求以更成熟、多元的形式推动昆曲艺术在数字时代焕发新生。

上海大学科研管理部人文社科处副处长金桥表示,上海大学始终秉持“传承与创新并重”的理念,在艺术与科技的交叉领域不断探索,着重打造“艺术技术”高地,探索数字人文艺术的新领域和新方法。项目聚焦于昆曲艺术的数字化传承,最后落脚于人才培养,正是上海大学推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要实践。未来,上海大学也将继续发挥多学科优势,打造传统艺术数字化创新的“上大范式”。

上海大学上海电影学院院长何小青在致辞中表示,本次展览不仅是项目成果的集中展示,更是昆曲与数字技术深度融合探索的新起点。他指出,本项目的筹办充分体现出了上海电影学院的办院宗旨与特色,也是将影视数智技术同古老的戏曲文化的一次完美结合,项目依托上海电影学院的专业资源与技术平台,结合动作捕捉、虚拟影像等多种数字手段,推动了古老昆曲艺术在当下的新表达。最后他强调,上海大学上海电影学院将继续致力于传统文化的创造性转化和数字化创新,助力中华优秀文化在新时代焕发持久生命力。

上海市公共关系协会副会长兼文化艺术委员会主任、上海艺术电影联盟主席、国家一级导演滕俊杰在致辞中表示,他很早便投身于数字化艺术表达的探索之中,始终对技术与艺术融合的可能性抱有乐观态度。在他看来,昆曲艺术的数字化创作是一个极具时代意义、亟待推进的重要课题,仍有广阔的空间可以拓展与创新,他尤其关注人才培养在这一过程中的核心作用,认为本项目的价值不仅在于技术的突破,更在于青年力量的汇聚与成长。滕俊杰教授自项目开始便深度参与,此次再度出席成果展,感慨光阴流转,更为这段时间以来学员们所取得的进步深受触动。他强调,面对技术飞速发展的今天,需要坚持“艺术为本,技术为用”的原则,项目通过数字手段留存与再现当代昆曲表演艺术家的神采,无疑为昆曲艺术在未来的传承开拓了新的可能。

著名青年昆曲演员、授课教师代表周喆说,他站在昆曲舞台已20年有余,深知昆曲艺术的魅力与传承的艰难,在当下面临许多挑战,而在此次培训过程中,他切身感受到数字技术为传统艺术赋能的巨大潜力,不仅可以用技术为昆曲舞台创造出更加奇幻、逼真的场景,也可以推动昆曲的传播推广,让更多人可以了解昆曲、爱上昆曲,甚至可以帮助演员对动作进行精准分析,助力其不断提升表演水平。周喆期待更多数字化力量投身传统艺术,让昆曲在世界艺术之林中绽放出更耀眼的光芒。

广西北海艺术设计学院动画与传媒学院院长孙永辉教授作为学员代表进行发言,他回顾了自己作为小组组长在项目培训期间的创作历程。他说,项目团队根据31位学员的专业特长,进行科学、合理的统筹分配,帮助大家在短短一个月时间内完成了从理论到实践的蜕变,成功将昆曲身段转化为数字资产,初步建立了昆曲表演动作的动态数据库。他对国家艺术基金、上海电影学院以及项目团队表达了由衷感谢,并表示在未来,他将继续以科技为翼,让昆曲飞向更广阔的天地。(完)