丝绸之路的“百科全书”

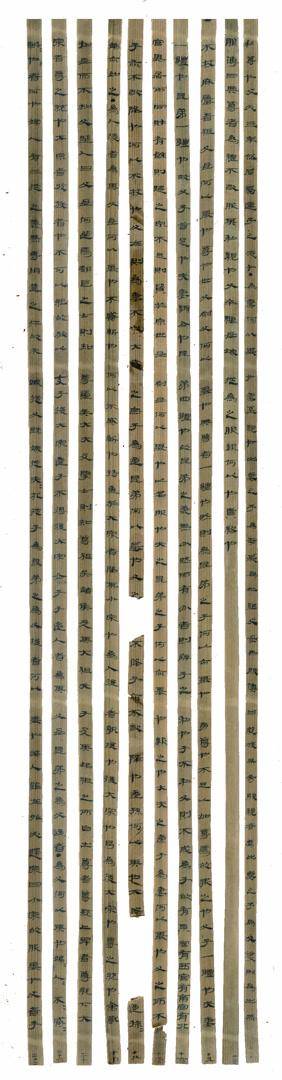

在纸张普及之前,人们巧妙地利用自然馈赠,将竹片和木片加工成适用于日常书写的材料,即“简牍”。“惟殷先人,有册有典”,文献记载中暗示了简牍的起源可追溯至殷商时期,尽管目前尚未发现实物遗存,但从先秦至魏晋时期的大量考古发现无可辩驳地证明,在这长达两千年的时间里,简牍始终是社会生活中最主要的书写工具和文献载体,亦称此为“简牍时代”。简与牍,其名有别,源于材质和形制:以竹为材,或制成细条形的称“简”(简札);以木为材,或制成方形、长方形的称“牍”(方牍)。二者常合称“简牍”。甘肃地处西北内陆,气候干燥,为脆弱的竹木质文物提供了得天独厚的保存条件。迄今,在这片古老的土地上已累计发现简牍6万余枚,其中绝大多数为木简。这些木简多就地取材,以甘肃常见的松、胡杨、红柳等制作而成,一般出土于长城烽燧遗址、墓葬和废弃水井。这些简牍内容丰富,涵盖政治、经济、军事、法律、文化、医药、天文、历法等诸多领域,蕴含、保留、书写、叙述了辉煌中华两千多年前在丝绸之路上的动人故事、真实事件、智慧光芒,可谓一部“百科全书”,对研究丝绸之路、中国古代史、中国书法史,具有重要的学术价值。

隶草演进的“基因库”

甘肃简牍不仅是历史的记录者,更是书法发展的见证者,仿佛丰富的“基因库”,见证了书法由篆、隶到草、楷,尤其是由隶到草的演进历程。在早期或特定的简牍中,仍能看到篆书的遗韵。如居延新简中的习字简,字形结构保留着秦篆的基本框架,但点画之间已然流露出轻松自然的意趣。汉简中点画的“一波三折”之感,显示出当时隶书的规范与通行,体现了端庄典雅、法度森严之美。如《仪礼》简、相利善敝剑册、阳朔二年传车亶轝簿等,无论是笔法、字法还是章法,都展现出精湛技巧与审美自觉。随着文书往来的频繁以及书写效率的提高,更为简便快捷的书写技巧和方式应运而生,点画的舒展与飘逸感增强,牵丝连带愈发明晰。这转变了隶书的规整秩序,而带有强烈的草书韵律与节奏,彰显出鲜活而率真的意味。从敦煌马圈湾汉简连绵的笔势中,能看出隶草演进的特征:一是部首简化、点画减省,包括整体字形及局部结构的精简,以及将较长点画的缩短,乃至减省为点状的现象;二是化方为圆、变折为转,相较于隶书转折处多以或提顿、或搭接的方式产生方硬、棱角分明的折角,草化过程中多处理成圆转的弧线,钩挑处也多弯曲圆润,更显柔美;三是露锋起收、字势连带,与隶书多藏锋含蓄不同,书写迅疾时落笔多尖锋直入,收笔也常常顺势而出,更加锐利而露锋芒,点画的衔接更加紧密,甚至字与字之间笔意也流畅贯通,有一气呵成之感。

《仪礼》木简 甘肃省博物馆藏

敦煌马圈湾汉简 甘肃简牍博物馆藏 敦煌马圈湾汉简 甘肃简牍博物馆藏 相利善敝剑册(局部) 甘肃简牍博物馆藏 相利善敝剑册(局部) 甘肃简牍博物馆藏

笔法笔势的“活标本”

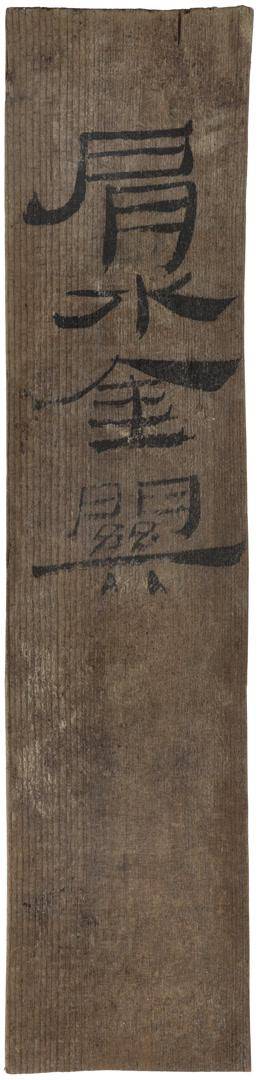

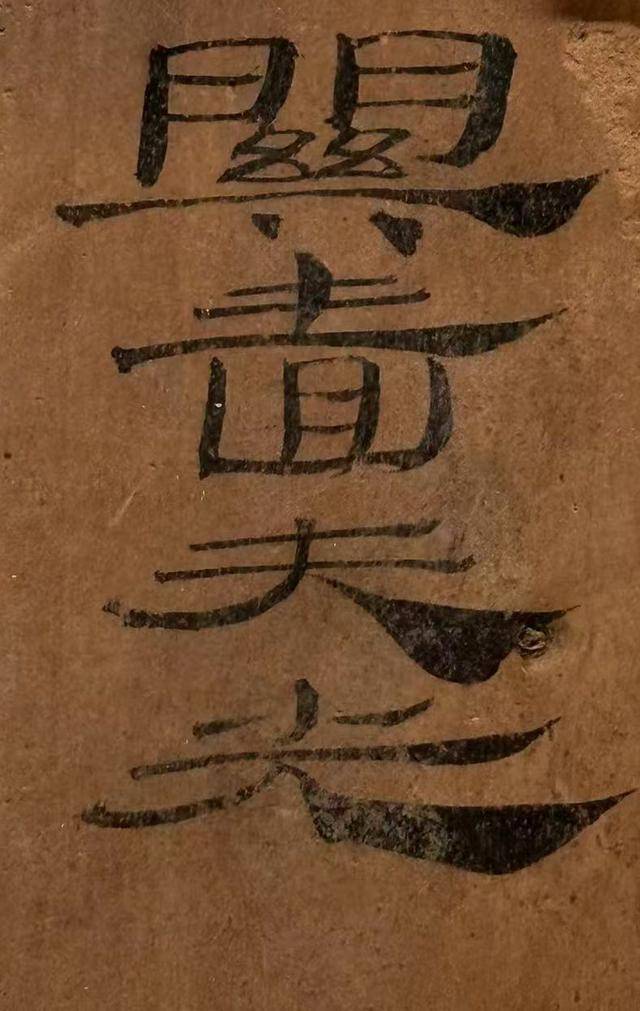

在竹木载体上,简牍有其独特的书法技法和审美表现。甘肃简牍历经千年而字迹清晰、墨色如新,笔法的轻重缓急、笔势的起承转合跃然“简”上,提供了观察和探究技法与意趣的“活标本”。从“肩水候官”“肩水金关”“关啬夫光”等隶书简中,能够明显看到隶意的笔法、笔势特征。中锋行笔的横、竖画,提笔时轻盈迅捷,细劲而富有韧性;按笔时则沉着稳健,墨注笔端,厚实而充满力量。捺画波磔的起伏变化明显,轻重对比强烈,形态自然飞动,并多运用侧锋铺毫,使点画呈现出如刀刃般的锋锐感和飘动姿态。对于较长的点画,起笔处多以逆锋或顿笔,蓄势待发,至收笔处则大胆舒展,姿态优美。此外,为了适应简牍狭长的形制,结字上往往有意识地伸展左右点画,拉长字形的横向距离,同时压缩其纵向高度,使得字形趋于扁宽。这既是对简牍载体的巧妙适应,也进一步凸显隶书所追求的平正端庄、开张稳重的审美格调。而在“建武六年”“天凤四年”等带有纪年的汉简中,能够看到草书运笔的畅快痕迹,如“年”等字末笔的纵向拉长,已成为率性挥洒的惯例。至于写有“河西四郡”“胡译”等汉简上典型的草书,草法已然成熟,点画劲健灵动、奔放自如,章法疏密相间、不拘一格。看似随意的处理,实则蕴含熟稔的运笔技巧与灵活的字形把控。可以说,每一枚简牍都是书法史的活页,点画间蕴含着书写者的意趣:方整谨严、灵动舒展、恣肆潇洒的日常书写之迹,编连起书法史的灿烂篇章。

肩水金关汉简 甘肃简牍博物馆藏

关啬夫光汉简 甘肃简牍博物馆藏

由中国美术馆、甘肃省文物局主办的“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”正在中国美术馆三层、五层展厅展出。其中,五层“书刻同辉”部分的21展厅,集中展出了80余件(套)甘肃简牍及相关文物,较为全面地呈现出甘肃简牍书法的发展脉络及艺术特色。

阳朔二年传车亶轝簿 甘肃简牍博物馆藏 吏病书简(局部) 甘肃简牍博物馆藏

吏病书简(局部) 甘肃简牍博物馆藏

丝路延绵,岁月如歌。千百年来,甘肃大地见证了汉字与书法的源流与演进。这些简牍,不仅是书法的载体,更是文明的基因库,是中华民族生生不息、薪火相传的精神纽带,是中华文明绵延不绝、历久弥新的强大动力。

(作者系中国美术馆副研究馆员、该展览策展团队成员)

来源:北京日报客户端

作者: 吴彧弓