高铁上,从一个又一个梦里醒来,前座一位妈妈带着两个孩子,妈妈喊那个三四岁的男孩,“张小余!张小余!”抬眼,突然看到窗外绿色植物覆盖的山峦,黑瓦白房点缀其间,真好看啊,但也一时恍惚不知身在何处……搜索地图,才发现,这是湖南怀化。08年拍摄《路上》时,我和摄影师刘爱国下高速去县城寻食,停电的落着雪的黄昏县城,每一家点着蜡烛,影像从记忆里唤醒。彼时,街上那几个挤到镜头前的孩子,现在也应是青年了,正是《内沙》里的小余的年龄。短短的镜头相遇,长长地留在影像记忆里……他们现在在哪里呀?

纪录片《路上》

下车时,我向那位妈妈确认,他叫“张小余”吗?妈妈点头,她可能不解我为何对一个孩子的名字这么感兴趣。路演的后半程,一天跨过三座城市,执行制片人高宇的器材箱里装了两台摄影机和两个脚架,他担心箱子能不能撑到回上海,我的行李箱也越来越像《之子于归》里面的女记者那个损坏以至被丈夫扔进垃圾堆的行李箱一样又脏又破,在一程接一程的路途上竟然不断遭遇以往电影里的场景。箱子变得越来越沉,明明里面的物品在减少,我意识到,是体力在下降。在一些体力极限的瞬间,我会感到我们的路演之行如同小余的奔跑,汤老师的奔跑。电影来自现实,现实回应电影。

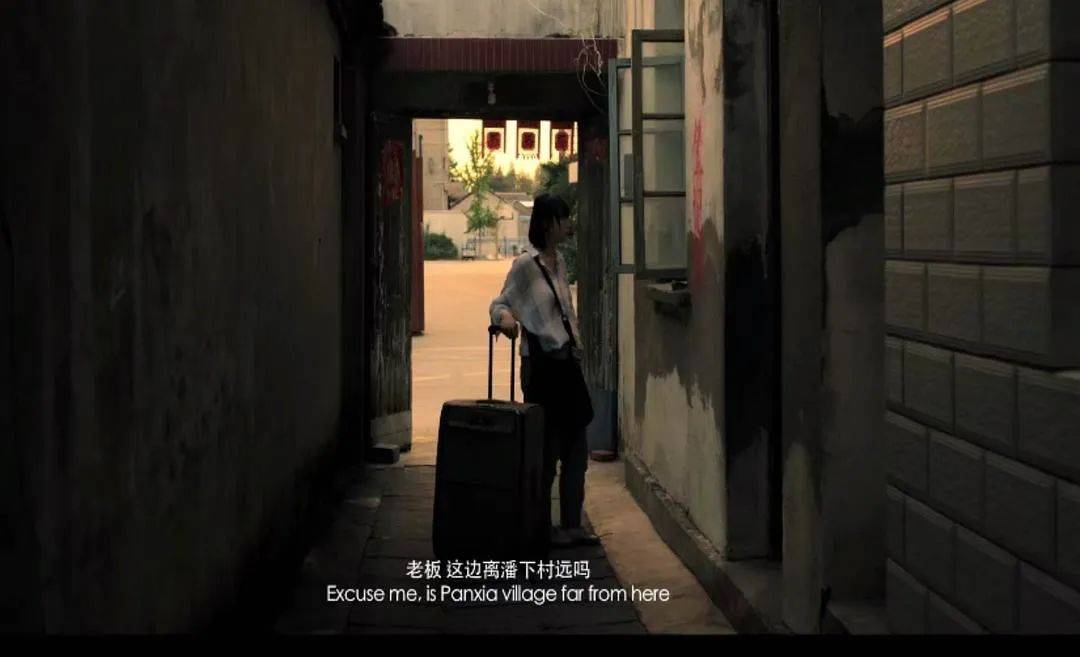

《之子于归》里拖着行李箱下乡采访的记者夏音

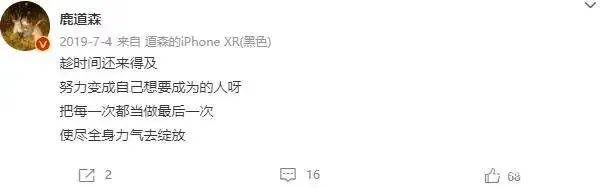

我被多次问到:《内沙》的起点是什么?我在剧本里完整引用过25岁青年鹿道森的遗书,但最后完成版本里我将它整段删除,如下:

“我也曾满眼星光的看着这世界,如今双脚陷进淤泥⾥,⾛⼀步陷⼀尺,⽆法动弹。何以为家?⽆依之地,四海为家。很抱歉,我的⽣命。好像就是⼀直在逃离,只因数年来我的伤⼝从未得到愈合。新伤旧伤早已让我痛苦不已。请你此刻开始爱你的孩⼦吧,最绝望的从来不是死去,⽽是克制的活着。清醒的⼈都在努⼒的活着。很多时候就是没有退路可以⾛。明明很努⼒却什么也没有做成,我在泥泞中找不清楚⽅向,没⼈告诉我应该怎么做,⾯对⼈⽣的各种选择,⾛对了是幸运,⾛错了,就⾃⼰担着,从没有得到⼀个完整的放松时刻。好像就是不停的不停的往前跑,压垮我的不是⼀根稻草,是⽆数的沙粒,我⾛⼀步都是像背着⼤⼭⾛,成⻓经历的伤⼝,跃⼊⼈海的迷茫,越来越远的梦想。”

交织发生在这个时期的,是广泛被关注的富士康青年接连跳楼事件。这些努力却无路可寻的青年之殇让我心痛不已!他们经历了什么?我也读那些流水线工人的诗歌,青春的暗夜和诗歌都是沉重的。在整个拍摄中,我反复问过剧组里的每一个年轻人,如果你是小余,你会怎么办?如果问《内沙》的起点,这是一个起点。电影里的小余当然是一个理想且坚定的青年女性,如我生活里常常遇见的,如她的扮演者阿丹本人、从城市里去乡村从事农业的农人、那些去乡建、做公益的人们,且不止于此,无一不是负重砺行。路演路上,我总是遇见现实里的“小余”,为了热爱的事不计得失全心投入的年轻人,或曾经的年轻人。我多希望那些无路的年轻人彼此遇见,相互给予力量,直到自己也变成光束。

《内沙》拍摄现场,冬季寒冷,生活制片郭博宁每天堆柴生火取暖

《内沙》的另一个起点来自母亲。现实里的我的母亲就是一位一年大半时间住在寺庙里的居士,每天念佛让她心安,她也如电影里的母亲一样,下山时带供过佛的苹果给我,我曾经对母亲有种种安置的考虑,但母亲无一接受,她除念佛苦行别无世俗乐趣啊。在母亲的痛感面前,我简直没心没肺,我只能为她那些无法言说的记忆之痛而心痛,却一筹莫展。母亲跟我说她的噩梦,故去的亲人出现在她梦里,母亲作为外祖父的独女,曾经也是一个被父亲架在脖子上骑驾驾马的小公主,身为佛教徒的外祖父母曾经出资建庙,母亲从小在庙里玩耍,但是七岁丧父,外祖父是被暴力打伤致死的,从此母亲和外婆母女相依。我想母亲退休后在寺庙里得到安宁,是童年记忆的召唤。《内沙》里的母女短暂相伴,我不知道是否投射了我潜意识里的外婆和母亲的印象。每一个母亲都是独一无二的,她曾经是一个女孩,母亲身份不是女性的唯一身份,她首先是自己,一个女儿真的理解母亲的痛吗?那个痛点可能是女儿试图接近却无法抵达的。

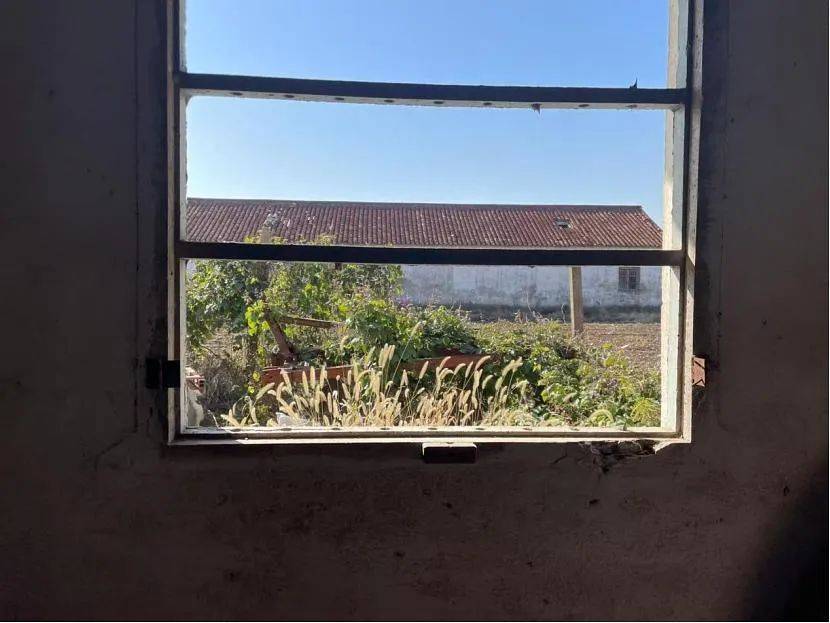

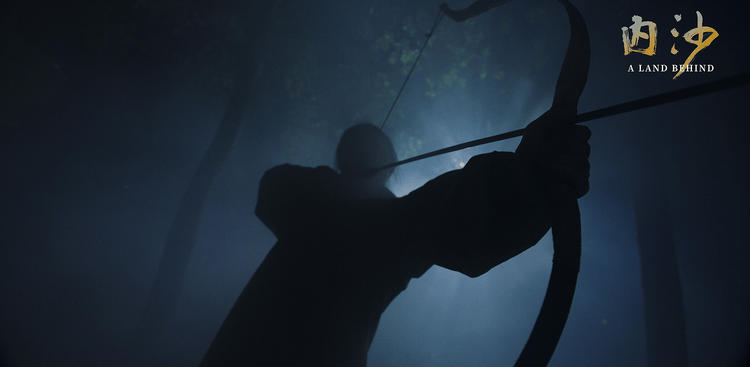

《内沙》剧照

《内沙》因此从起点就不是一个轻松剧,也确实是和我以往电影是一个完全不一样的经历,在写剧本时,在片场监视器下的暗处,在剪辑线,在公开放映的大银幕现场,数次泪目,既是现实之泪,也是和电影中的人共此疼痛之泪。不止我,在那段最后剪掉的阿丹关于家庭史的独白里,每一次阿丹走出镜头之外都哭泣很久,她牵着牛时,在大远景里,镜头看不到她的脸的那里,她流泪到蹲在草丛里,阿丹以那么饱满的情感和能量,和小余共情共生;梦见亡夫讲起那个油菜花开蜜蜂萦绕的失去的大院子,我的剧本里只是用“泪光闪闪”来描述,而冯果老师安静地流泪时,她调动了多内伤的情感;在看了小余关于“有机”的采访的短视频后,汤老师先是笑然后在眼眶中转着泪,汤老师倾其所有,穷尽其力建造的田园,终究不敌现实围困,近在身边的人都无人理解,赵川老师那一刻是真正为之心恸的。总有观众说,《内沙》后劲太大了,于我又何尝不是呢?泪水不是软弱,淤积也不是绝境。

《内沙》剧照

《内沙》四年,终于交托了,愿天地相遇,不负时光。公映一周,一部手工艺术电影属性,决定了内沙的市场位置,对我来说,纵然没有幻想,但也奋力一搏。感谢每一个观看,收获了那么多高质量的观看交流,感谢那么多有生命力的观后留言,每粒沙的聚集就可能长出土地,长出新的生命。我期待。

影片介绍

导演: 杨弋枢

编剧: 杨弋枢

主演: 张丹 / 赵川 / 冯果 / 刘志林

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映日期: 2025-05-13(中国大陆) / 2024-06-16(上海国际电影节)

片长: 124分钟

剧情简介 · · · · · ·

理想主义的汤老师在流沙堆积的小岛上经营有机农场,多年运营农场使他面临困境和失败。小余追随汤老师扎根有机农场,在山中隐居的母亲下山到农场小住,等待女儿小余在冬至那天和她一起回老家。母亲的目光让女儿意识到生命中无法回避的创伤。此时农场正在经历运营方式转型,一场暴风改变了每个人。

唤回童年暖心记忆 全新故事欢乐开启

作为一种可供思考的生命状态,人在动荡环境中的际遇是艺术作品经久不衰的主题,把握住其中奥妙,方能在万千声画中体现为人的价值。由知名女性导演杨弋枢执导,北京电影学院教授张献民监制的艺术影片《内沙》便通过一段别开生面的诗意影像,丰富着对这一艺术母题的解读。由上海之子于归文化传播有限公司、南通华虹农业发展有限公司联合出品,江苏林洋集团、南通海莱文化旅游发展有限公司、上电影业(上海)有限公司、中哲国际工程设计有限公司联合摄制,《内沙》将于5月13日通过全国艺术电影放映联盟专线上映。这部温情柔韧的艺术佳作,已在“冬暖影展”、第26届上海国际电影节等国内外电影节展中收获诸多好评,也将为更多的观众带来思考与惊喜。

作为一部地域先行的影片,《内沙》的故事与河流、泥沙和岛屿等概念有着千丝万缕的联系。“内沙”指长江入海口淤积而成的内沙岛,在这片土地上,生活着青年女性“小余”,她跟随“汤老师”工作于此,协助经营岛上的有机农场。寓居于此的小余视此地为能够安放理想的乌托邦,但母亲的到访与农场经营的困境却接踵而至,在周遭的变动中,小余不得不重新丈量自我与现实的距离。

透过简约的镜头,《内沙》摩挲着泥石的质地,捕捉一段素朴的“生命之流”。卸去粗粝外壳,《内沙》也对在动荡环境中的人的际遇倾注温情观照,“看见”一种淤积在内的情感状态。从故事外缘出发,对于现代生活来说,“退居”有机农场、坚持人工务农本身即是逆流,非坚韧之人所不能坚持,是故小余、小余母亲及汤老师等人皆有非功利的不懈追求,才能扎根或出走于这片无穷苍茫。通过这些貌似平凡却暗处生光的人物,《内沙》希求展现的是一种功绩社会中共通的人性挣扎——那些由利益、金钱、欲望等纷繁世俗卷积而成的乌云,无差别地漂游至这座暂时的“离岛”上;小余的困局实为写照你我的明镜,银幕内外,找寻外圆内方的平静和自洽,是每个现代人无以避之的课题。

《内沙》的故事并非发生于极端的生存环境,但对于电影来说,有机农场确为一个较为新鲜的社会场域,让观众得以在现代化转型中思考亲情、有机生活与土地的关系。能够介入这一特殊的角度,离不开影片导演杨弋枢丰富、扎实的学术、人文背景,作为兼具温情关怀和深度思考的知识分子,她让《内沙》的呈现添上社会学与人类学的智识之桨,如若江水泛舟,溯源过往启蒙时分的文人风韵。更为可贵的是,女性创作者的身份,让导演能够自然地通过影像感知人与土地间那脐带一般的血肉连结,串联具身经验,又从“孕育”“喂养”等生命原初感知中抽象出广博的艺术视角,描摹对世界的观点。在这段找寻心灵归途的旅程中,《内沙》抛出问题、引发思考,也以坚韧的女性视点,为这首泥沙聚成的长诗,注以温柔的韵脚。

在克制、温润的叙事中,《内沙》铺陈着关于土地、人与环境的关系、理想主义、女性生存境况等诸多议题,连同精心打磨的诗意影像,将带来一段让观众耳目一新的心灵之旅。纵使江风凛冽迅疾、雨水穿林打叶,但若找到内心的平静,也可自得吟啸,信步前行。5月13日,不妨前来影院,一同观赏这部用心的艺术佳作,共寻生命的来处。

本片上海特别交流场👇

本片北京特别交流场👇

映后嘉宾

编剧/导演 杨弋枢

杨弋枢

上海交通大学媒体与传播学院教授。2007年-2019年任职于南京大学,2019年-2023年任上海大学上海电影学院教授,2023年12月起任上海交通大学媒体与传播学院教授。导演作品:《浩然是谁》;《路上》;《一个夏天》;《之子于归》;《内沙》。著作《电影中的电影:元电影研究》等。

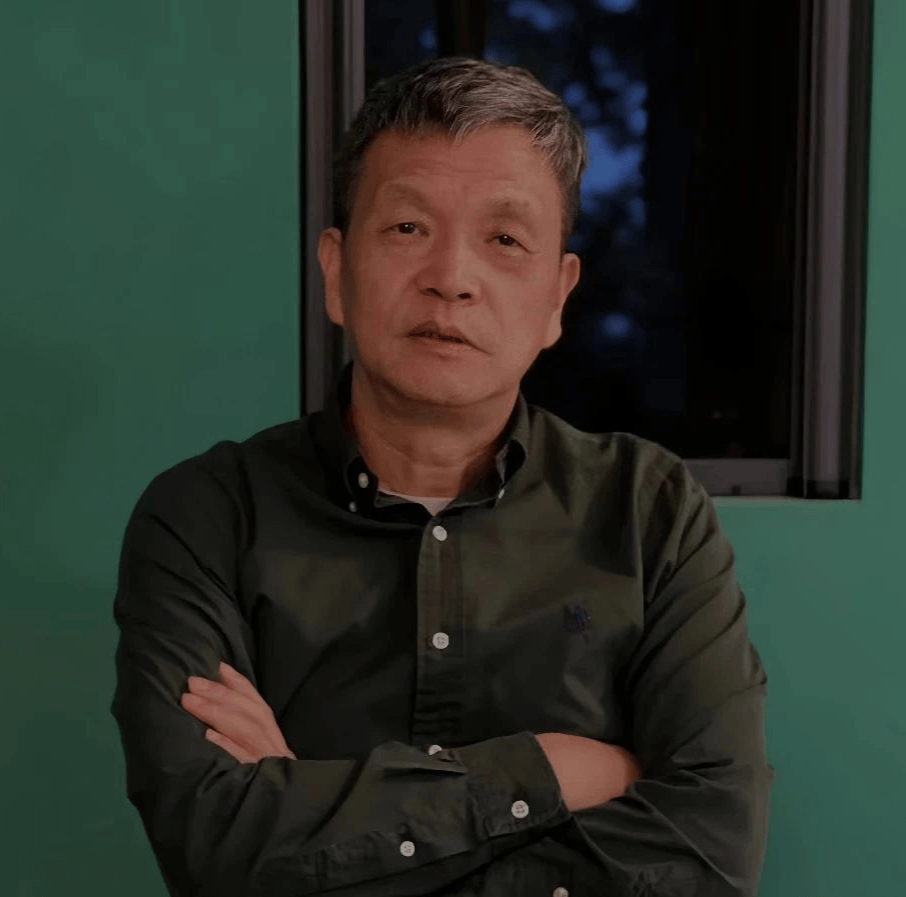

监制 张献民

张献民

独立电影批评家、策展人。北京电影学院文学系教授,中国美术学院影视学院兼职教授。曾任香港、台北、釜山、云之南、中国纪录片交流周、蔚山山地、釜山短片、平遥、马来西亚等多个电影节或大赛评委,曾长期任亚洲纪录片基金评委。在巴西、意大利、法国、英国等多地组织展映中国艺术电影。进行“公共影像”、“电影策展”、“亚洲纪录片”等研究,近年写作刊载于《戏剧与影视评论》、《四川戏剧》、《电影艺术》、《二十一世纪》(香港中文大学)、《电影手册》(西班牙)等期刊。2010年后担任制片人、监制、艺术指导、文学顾问参与制作多部影片。在毕赣电影《路边野餐》中担任艺术顾问。在国际上,曾于英国伦敦大学国王学院、法国电影资料馆、日本专修大学、东京大学、应庆大学、美国纽约大学、延世大学等多个机构发表演讲或研讨发言。在国内,曾于数十所大学举办讲座,也曾于广州时代美术馆、深圳OCAT、北京尤伦斯艺术中心等十多家艺术机构举办讲座。

导筒现场《内沙》北京主创交流场

活动内容:

活动时间:

2025年6月2日 13:00-15:04

映后交流:

15:05-15:35

地点:

首都电影院(西单大悦城店)

北京市西城区西单北大街131号西单大悦城F10

本场物料:

1.官方海报(人手一张)

2.插画PVC票实(抽奖)

3.小雏菊种子票根(抽奖)

4.火龙果金属胸针(抽奖)

5.黄牛帆布袋(抽奖)

报名方式:

票价:55元