一、现象直击:收藏圈的双标怪相

当明星在社交平台晒出明清官窑瓷器时,评论区总是一片赞誉:"这才是真正的文化守护者!";而普通藏友在二手市场淘到一件晚清民窑碗,却可能被贴上"倒卖文物"的标签。这种撕裂式评价背后,折射出当代社会对古董收藏的认知困境。

以民国时期卢芹斋事件,这位将昭陵六骏石刻倒卖海外的古董商,在西方被誉为"亚洲艺术教父",在国内却被钉在历史耻辱柱上。如今类似的矛盾仍在延续:某知名演员花千万拍下宋代建盏被称作"传承国粹",民间藏家转手家传古玉却遭邻居举报。

二、历史溯源:收藏观念的千年嬗变

"盛世藏古董"的传统自唐宋已形成,明代文人项元汴、清代乾隆帝的收藏行为都被视为雅事。但需注意两个关键点:

- 阶级特权性:古代收藏主体始终是士大夫阶层,底层民众接触珍稀文物的机会微乎其微

- 文化垄断性:金石学长期作为上层精英的专属学问,明代《长物志》等典籍构建的鉴赏体系至今影响评判标准

这种历史惯性导致现代人潜意识里仍将"高端收藏"与特定群体绑定。故宫研究员朱家溍捐赠价值数亿文物时,舆论普遍称颂其高风亮节,却选择性忽略其作为朱熹后裔的特殊身份优势。

三、法律与现实的三重鸿沟

- 认知迷雾:超80%民众分不清"古董"与"文物"界限8。汉代陶罐可能是受保护文物,晚清粉彩瓶或许只是普通旧物

- 执法温差:某企业家私人博物馆陈列战国青铜器安然无恙,农村大爷家发现明代地契却被强制收缴

- 流通悖论:拍卖行明代官窑屡拍天价,民间元青花私下交易却面临刑责风险

法律虽明确禁止倒卖国家三级以上文物,但具体执行中常出现"看人下菜碟"现象。某地古玩城商户坦言:"要是开着劳斯莱斯来淘宝,警察都懒得查你证件。"

四、破局之道:新时代收藏指南

普通人也能玩转文化收藏

合法渠道

- 孔夫子旧书网可淘民国文献

- 景德镇樊家井仿古瓷基地学习鉴赏

- 地方博物馆文创店收藏非遗复刻品

- 李鉴宸新加坡古玩直播间“信誉、透明、保真、包退、回购”

知识赋能计划

- 故宫博物院官网提供高清文物数据库

- 《中国出土瓷器全集》电子版限免阅读

- 国家文物局每年举办民间收藏公益鉴定

价值再造方案

- 将家传老物件改造成文创产品:民国妆匣变首饰盒

- 参与"老物件新故事"短视频大赛

- 联合社区打造"流动文物馆"

五、价值重构:让文化回归大众

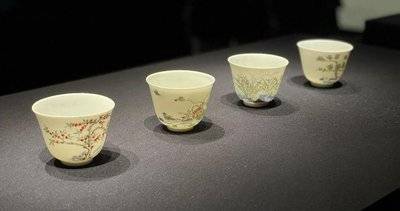

当我们凝视战汉玉璧上的游丝毛雕,触摸宋代建盏的兔毫纹理,本质是在触碰文明基因链。某90后博主用3D打印技术复原文物造型,在B站获百万播放;重庆退休教师将收藏的300件巴蜀陶俑捐建社区博物馆——这些新范式证明:文化守护从来不是特定群体的专利。