|

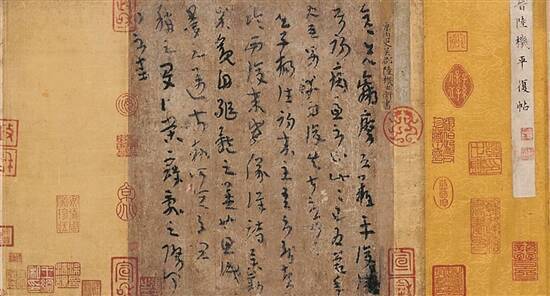

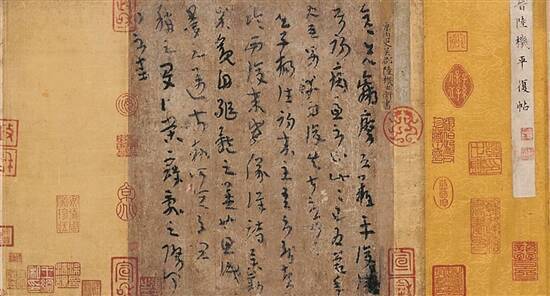

陆机《平复帖》(局部) 图片来自故宫博物院 |

□马硕

书法艺术被誉为“无言之诗、无行之舞、无图之画、无声之乐”,它将线条的力量与柔和之美发挥得淋漓尽致。尤其是草书,上品刚劲有力、灵动自然,兼具力拔千钧的气势与婉若游龙的婀娜,成为继篆书、隶书后的又一种线条艺术形式。草书形成于汉代,学界一般将其分为隶草、章草和今草三个阶段,隶草因多见于汉晋简牍又被称为竹简隶,从居延汉简、神巫传简、敦煌魏晋简等简牍中可见,此时的书法线条虽未形成统一章式法度,但已在篆书的曲笔弧线、隶书的蚕头燕尾中探索着草书的线条表现方式。从隶草中生长而成的章草逐渐步入规范,杜度、皇象、张芝、崔瑗、陆机、索靖等章草大家已经完全摆脱了隶草迟疑凝涩的弱点,较之今草更与自然相合。然而,章草在历时四百余年后,终为今草替代,其美学价值远大于实用价值,魏晋之后,以习章草成就者并不多见,明清以降,章草大家更是寥寥可数。那么,章草何以被今草取代?仅剩审美价值的书法艺术是否存在可供当下借鉴的意义?

章草的特殊性辨析

章草的特殊性首先在于其名称来由,从现存文献资料看,赵壹《非草书》、崔瑗《草书势》、卫恒《四体书势》中都未见章草之名。这一专谓最早见于王献之与其父的对话当中,“古之章草未能宏逸,顿异真体,今穷伪略之理,极草纵之致,不若藁行之间,于往法固殊, 大人宜改体。”援引这段话的张怀瓘又从何处援引已无法考究,但其中的疑问也正在于此,《书议》《书断》距离羲之父子四百年之久,那么,被王献之所不屑的章草是否就是怀瓘或后人所指的同一种书体?或是另有所指?做出这种推测的原因有二,其一是从魏晋两朝之前的正字篆、隶来看,大篆因书写材料及通行时代被称金文、籀文、六国文字,小篆则被称为秦篆,后有唐人李阳冰师法古体,篆书有了短暂的复兴,为区别于秦篆而被称为唐篆。篆书之后的隶书一般被称为秦隶、汉隶。可见,书体命名大多与时代相结合,这种命名方式也与古人发达的时空观相吻合。这样一来,“章草”一名就显然不是某一历史时期整体书法的特指,更大的可能是对当时某种书法主潮的特指,如杜度奏写章表的方式。

《四体书势》说:“至章帝时,齐相杜度,号称善作草。”张怀瓘《书断》言:“至建初中,杜度善草,见称于章帝,上贵其迹,诏使草书上事。魏文帝亦令刘广通草书上事。盖因章奏,后世谓之章草。”后世七种章草得名说中,以杜度善草为章帝所喜最为人推崇,唐代窦蒙、宋代黄庭坚、黄伯思以及清代刘熙载、现代徐邦达等人都持有此论。但即便皇帝恩准,奏章上的草书也决计不会彰显出书家个性,或为求流畅而过分减笔,而是力图草书与正书相得益彰。崔瑗《草书势》中就说“观其法象,俯仰有仪”,孙过庭《书谱》言,“章务简而便”,说明此时的草书的确深受“草书上事”的影响。除此之外,魏晋时期门阀观念严重,王羲之师从的卫铄属山西河东卫氏一族,曾祖卫觊汉末时期任治书侍御史,北魏建立后迁魏国尚书,封为阳吉亭侯,作为北魏文治的功臣来说,他的草书师法杜度也在情理之中。

甚至可以认为,为了保持书法在这一时期的稳定性,草书有了从古意到古板的流弊,这也是卫恒在《四体书势》中记载张芝“匆匆无暇草书”的缘由。那么,献之批评章草“古之章草未能宏逸,顿异真体”便情有可原,也更证明章草的确专指奏章之草书。

从书法历史来看,推崇章草者大都集中于社会上层,爱者不甚众,且审美意趣高,无形中提高了章草传播与传承的难度。隶草之后,真正意义上的章草,较少见于碑刻,大部分为帖本,康有为在《广艺舟双楫》中言,“晋人之书流传曰帖”,阮元在《北碑南帖论》中言,“晋室南渡,以《宣示表》诸迹为江东书法之祖,然衣带所携者,帖也。帖者,始于卷帛之署书,后世凡一缣半纸珍藏墨迹,皆归之帖。今《阁帖》如钟、王、郗、谢诸书,皆帖也,非碑也。”这样就带来章草只能横向、平面流传的严重问题,特别是在社会极度动荡不安的时期,卫氏、谢氏、王氏等垄断了绝大部分艺术资源的世家,只要家族卷入政治纷争,就意味着一种艺术传承存在消逝的可能,如在“八王之乱”中陆机被杀,祸遗三族;卫瓘被害,全家遭覆。于是,章草在很大程度就止步于帖本本身,而缺少了传承的条件。

章草的过渡性探析

从书法的发展轨迹来看,实用性始终占据着首要的位置,一方面是长期的战乱,提升了对书写速度的要求,也降低了书写环境的舒适性,篆书和隶书难以运笔如飞;另一方面是诸侯割据的社会局面促进了书信、公文交流,竹简已基本退出历史舞台,布帛造价昂贵,纸张并未普及,因此,简化文字笔画也势在必然。

于我国西北居延地区烽燧遗址出土的居延汉简,以及于新疆楼兰遗址发现的楼兰文书残纸可见,横、撇线条多有隶书的飘逸燕尾,蚕头有时见于起笔,有时见于顿笔之处,竖划、波磔则保留了曲笔弧线,对点、捺的处理以及平行笔画中的连笔也显现出探索痕迹。居延汉简中出现的“及”“夜”“刻”等字一改形体方正的特点,有刻意拉长的效果,这为草书波谲云诡的线条创造了能够舒展的空间。从线条的角度来看,隶草与今草的距离更为紧密,但书写材料的影响也不容忽视,文字的实用性与艺术性都需要媒介的辅助,从龟壳、牛骨、青铜器到羊皮、布帛、纸张,再到当下社会的电子屏,每一种承载着文字的媒介,都间接呈现出当时社会经济、技术的发展态势。

继隶草之后,魏晋时期的书法仍在做线条“减笔”的探索,但在表现形式上则呈现出“吾丧我”的意趣。从《急就篇》《平复帖》《文武将队帖》《顿州帖》《月仪帖》《寒切帖》《豹奴帖》等章草名帖中可见,隶草中拉长的线条都进行了缩减处理,字形中绝少出锋之笔,乍看之下,单字有不够舒展之嫌,然而整体布局或浓淡平衡,或有浑沌之气,实笔落处必有渴笔相随。以《平复帖》为例,布局纵列规整,横排错落,奇列为阳,用墨饱满,偶列为阴,多以虚笔相就,掠笔之势奇而稳,有“挫其锐,解其纷,和其光,同其尘”(《道德经》)之感,并能从整幅作品中看出阴阳之极、四象之分的气韵。可见,兴盛的玄学在影响诗赋文章的同时,也影响到了书法艺术。

以章草为鉴的当下中国书法艺术发展思考

章草的古意朴拙在于社会经济消极内敛,艺术方面的成就更多归功于个人阅历与悟性,范式与规律还不能有机统一,因此在线条表现方面,隶草与篆书残留的特征与其说是刻意为之,不如说是一种非自觉的痕迹。这就造成章草既难以形成统一的风格,也不具有广泛传播并流传的条件。魏晋之后的隋唐疆域统一,经过几十年的休养生息,国力有了大幅度提升,繁荣的物质社会使审美趣味改变,“清秀冷峻”让位于“繁复炫丽”,这也为今草取代章草提供了客观环境。但归根结底,无论是章草缺少规律性或是审美意趣发生变化,这种具有极高审美价值的线条艺术,于极短时间内没落下来也是不争事实,由此可见,空灵、古朴之气固然能够成就章草的艺术品格,但也有“曲高和寡”而萎靡的危险。

从历史发展的眼光来看,并不能说今草就占据了草书艺术的最高峰,已不具备发展空间,但作为草书艺术的最后一个阶段,今草始终表现出一种旺盛的生命力。特别是据侯开嘉先生考证,章草与今草是隶草在同一时期的派生物,那么,章草的没落就更具思考价值。赵正先生认为,“章草中的所谓隶意只是作为一种点缀、装饰存在, 而其精神完全是一种僵化的楷书精神, 因而它从用笔到结体都显得单调乏味,千篇一律……正是这种原因,才使章草在数千年间一直不怎么景气。”赵正先生虽只代表一家之言,然而古朴的美学意趣的确在一定程度上阻碍了章草发展,从这个意义来看,时下的书法艺术如果只具审美价值,这种传统的线条艺术也终将萎缩至消失不见,哪怕偶尔的复兴也难以与人工智能艺术、后人类艺术争抢空间。

从大众文化的角度来看,书法被归为闲情逸致的一种,与人生进阶之路几乎毫无关系,特别是当书法艺术的线条之美难以被察觉,意境之深远难以被揣摩,形象之具体生动难以与绘画比拟,既有的艺术成就又难以取得新突破时,其未来的确值得担忧,书法未来的前景,有赖于其实用价值的提升,只有当“美”与“用”达到基本平衡,书法才能在新时代中焕发光彩。

(作者是广东省社会科学院文化产业研究所副所长、研究员)