◎张成

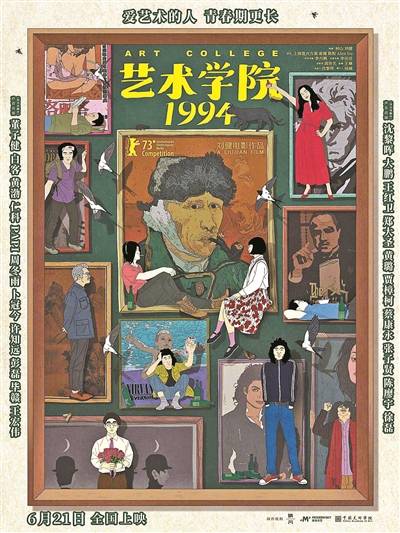

以青春叙事、手绘动画、黑色幽默为标识,在国内影坛独树一帜的刘健导演,继《刺痛我》《大世界》之后,推出手绘动画电影《艺术学院1994》。影片曾入围第73届柏林国际电影节主竞赛单元,目前正在国内院线热映。这部电影带有半自传色彩,以现实主义的创作精神,工笔画般精细地描绘了上世纪90年代初南方艺术院校的生活细节。

《艺术学院1994》讲述了一个类似《月亮和六便士》的故事,聚焦1994年前后南京、杭州艺术院校青年大学生的艺术创作、人生抉择和情感生活。那份属于青春的迷惘与坚守、美好与失落,在今天看来都是闪光的。与前作相比,《艺术学院1994》的叙事切口变大,一脉相承的表现手法是否依然适配?这是艺术家沉溺于过去的自我欣赏,还是他心清如水物来则映的澄明?导演又能否借该片廓清艺术与生活、与时代、与人生的关系呢?

用事与物定位时间

建立同气相求的艺术小宇宙

影片《艺术学院1994》在单位时间内的帧数低于常规胶片电影,大概在每秒20帧以内,整体节奏较慢,人物对话慢条斯理,模拟出进入信息社会之前的“慢”时间感。电影充分发挥手绘动画的长处,再现了1994年的时代光芒与彼时的青春从容。

手绘动画以索引性见长,不像人工置景一样必须如其所是地还原实物原貌,而如“冰山理论”一样,只需将事物神采白描出来,观众便能自行完成想象。片中有定位时间的场景,如录像厅、舞厅、法餐厅、温州发廊、卖磁带的店铺等等。有定位时间的物品,如当时流行的雀巢咖啡、搪瓷缸子、招贴画、日立彩电、大哥大、干电池、随身听、电影《放大》的海报等等(张小军宿舍墙上的史泰龙海报是时间的标的,逐渐残破的外观则赋形了时间的流逝);还有定位时间的事件,如嫁华侨、考托福、南下深圳、《查泰莱夫人的情人》《洛丽塔》等书籍走红、涅槃乐队的柯本去世等等。影片通过大量细密的时代元素,精准地撕开一个口子,让当下的观众呼吸到1994年的空气。

《艺术学院1994》以春夏秋冬来组织影片叙事,情节与景致相映成趣。片头的甲虫仿佛西西弗斯,行行重行行,隐喻上下求索、迷惘困顿的张小军;郝丽丽、高红许愿时,与落霞齐飞的群鹜,寄寓着青春的美好;戴志飞与张小军聊天时,惊起了芦苇中的一只孤鹭,亦透露出二人各奔东西的萧索。郝丽丽与高红步行至琴房时,蝴蝶串起了多个花丛和场景,其间,高红的画外音响起,讲述了儿时父亲抛弃她离家出走的残酷往事。以乐景写哀情、冷静反讽、黑色幽默都是刘健一贯的手法,这与他的手绘动画、略显粗陋的整体风格,共同构建起一个同气相求的艺术小宇宙。

刘健执导的影片还偏爱白描和留白,《艺术学院1994》将品其况味的主动权充分交给了观众。比如,戴志飞的新女友很热情,他对女友的描述也看似客观,并未表现出过多情感色彩。但女朋友离开后,本已酒罢的戴志飞又要了两瓶啤酒继续喝,便透露出几分借酒浇愁的意味。结合影片故事,观众不难联想到,虽然戴志飞说爱情不过是“习惯就好”,但他终究还是有些意难平。

书写艺术家列传

回望他们的来路

影片的题记“去生活,去犯错,去跌倒,去胜利,去从生命中再创生命”,出自詹姆斯·乔伊斯的《一个青年艺术家的画像》,这句话也概括了片中青年大学生和艺术家的整体风貌。

《艺术学院1994》书写了多个具有代表性的青年艺术家的“列传”,包含他们的人生选择、艺术观、世界观,并暗示了他们未来的发展。戴志飞剪掉长发的举动,说明他将与孑然独立的艺术家造型诀别,即将“入世”。因此,他才交了一位外语极佳、能帮助自己考研和找到稳定工作的女朋友。

苦出身的赵有才怀揣艺术梦,屡考艺术学院而不中,在略显癫狂的情绪下最终“开悟”。夕阳下“头发+报纸”就是“黑白杜尚”,他较早地意识到“艺术是由你来决定的观念艺术”。赵有才迷惘过,甚至差点儿“走火入魔”,但他最终明白“一切都是艺术”,在未来人人都是艺术家。众声喧哗的时代,有人选择“拒绝一切阐释”,有人故弄玄虚哗众取宠,有人想用贯口介绍让人眼花缭乱的各种主张……既然如此,在赵有才看来,艺术是什么就由“我”决定,而如何决定,由甲方的位置决定。他“悟”了,“艺术家算什么,咱们都是艺术家大老板”“干展览、做甲方”“既搞艺术又搞商业”……

“瘦马”则是个纯粹的艺术“怪咖”,他用丙烯颜料摹画《教父》的电影票,成本比票价要高许多,只为感受挑战的乐趣。“瘦马”在看戴志飞整蛊别人时意外受到启发,迷上了火柴的味道,进而在火柴的艺术实验中,沉迷于呈现不可见的事物,这或许是在致敬“天梯”艺术家蔡国强。而张小军、戴志飞、“瘦马”每个人铺位墙上贴的招贴画,也分别对应了他们各自的人物性格。

或许我们可以借助张小军、戴志飞和赵有才,大体了解彼时青年学生艺术观与人生观的参差、选择的不同道路和后来的成长蜕变。

张小军始终处于一种“平静的愤怒”状态,对生活感到迷惘和困顿,他想“留下点什么”,“学习艺术,当艺术家”。在初始阶段,张小军的心境被“包法利夫人”式的浪漫主义执念所包裹,执迷于艺术家的身份,画地为牢地被一些空洞的概念所束缚。比如他主张“贫穷——激情——艺术”的成才制式,甚至认为天才就是要早早死掉,在27岁之前死去是浪漫的。

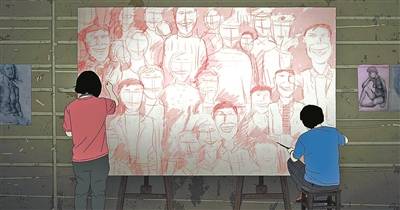

影片初现的第一幅画,就包藏着张小军的狂妄,这幅夭折的《作品一号》曾出现在导演的前作《大世界》中,从画风与命名看,似乎是在致敬曾梵志。恰恰是这幅画的意外夭折,让张小军从浪漫主义,逐渐回归到脚踏实地地观照生活。他醉酒时,描绘了那幅“圣母像”,将一见钟情的郝丽丽置于画中,如同圣母一般,并与人们寄托财富心愿的善财童子置于一域,展现了他卓越的艺术天赋。而两个男人酒醉后在厕所大谈日立电视订单的场景,也被张小军即兴处理为艺术画面。

第二组作品是张小军在沙漠写生时,画的黑白组画。正如片中古永清所说“天气好时,哪里的月亮都很好”,张小军在外地写生,挂念的是他熟悉的城市生活,他终于不再迷恋外面的月亮圆,不再为了浪漫主义而追求“生活在别处”,真正成长为一个能用艺术观照生活、处理生活的艺术家。

戴志飞则选择了另一条路。厚道、义气、有一定艺术禀赋又难逃世俗的他意识到,虽然自己成不了艺术家,却有点化艺术家的“金手指”,他成功地启发了好朋友张小军与“瘦马”,就像桑丘之于唐·吉诃德。戴志飞赠给张小军涅槃乐队的绝版磁带,而张小军用《查泰莱夫人的情人》回赠他。成长的路上,他们选择不同,但情义无价。

已经“开悟”的赵有才,则不再执迷于眼花缭乱的艺术概念,也不想用艺术表达生活,而是选择通过经营艺术来过上好生活。

人人都是艺术家

社会就是艺术学院

《艺术学院1994》在笔者看来,达到了詹姆斯·乔伊斯的小说《死者》结尾处那场著名大雪的效果。张小军躺在地上,望着天上的烟花和雪,这是“瘦马”在未来燃放的烟花吗?此时仰卧的他或许会想起,正是夏天枕草望天的戴志飞吟诵的《逍遥游》,将他的艺术灵感激活。教授和“瘦马”都曾质疑“模仿西方就是进步,就是现代”,那斑斑点点的水墨是否可以照映扑扑簌簌的大雪?如同《死者》的结尾,生者、死者、虽死犹生者同时在场,《艺术学院1994》的结尾,张小军过往的生活经验被激活并立时在场,最终在崔健的《快让我在这雪地上撒点野》的歌声中,张小军用黑色的水墨画出了白色的雪,那幅画也让他成为一名真诚的现代主义艺术家。通过对比阿莫多瓦的电影《隔壁的房间》结尾处对《死者》的化用可知,刘健虽为画家,却使用了偏文学化的“冰山”写法,而阿莫多瓦则用镜像、爱德华·霍珀的光影构图直观呈现了《死者》的美学情境。

在一则采访中,刘健说,现在人人都是艺术家,社会就是艺术学院,其核心就是热爱生活,热爱生命。值得一提的是,《艺术学院1994》还表现了“艺术家”之外的那些普通艺术生——有夏天独自扛回大西瓜分给室友吃的厚道人,有思念外婆馄饨味道的思乡人,有为了家庭不得不放弃理想的女孩,也有为了理想不得不放弃爱情的男孩……他们或许最终并未成为艺术家,但他们曾经的喜怒哀乐、认真生活的状态,在镜头的点染下,也成了艺术,贮藏在时光的琥珀里。