分析刘狄洪的绘画艺术风格

文|梁英明

摘要:刘狄洪是中国当代艺术史上融合中西绘画技法的代表性艺术家。他早年深耕中国传统水墨,后转向油画创作,以湘西、四川等地的自然与人文景观为题材,形成了独特的“中西合璧”艺术风格。本文从技法特征、哲学意蕴、文化融合及心理表达四个维度,系统分析刘狄洪绘画艺术的风格特点,探讨其作品如何实现传统与现代、东方与西方的美学对话,并为中国油画本土化提供实践范例。

关键词:刘狄洪;中西融合;美学;艺术风格

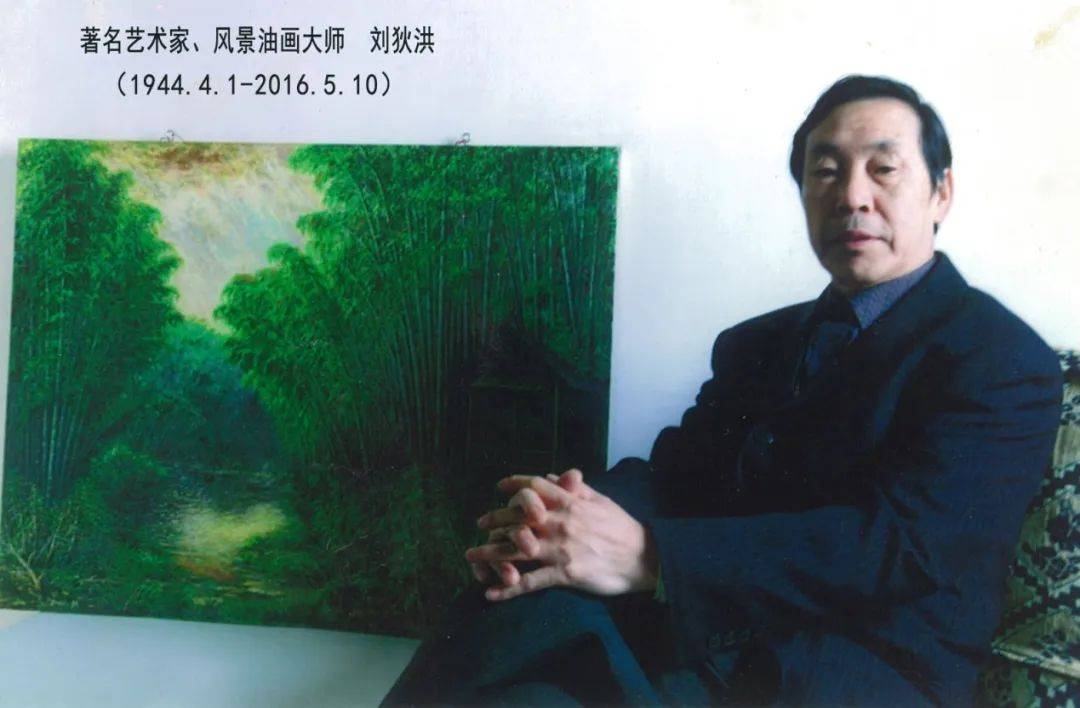

出生于湖南省常德市的刘狄洪(曾用名刘杕洪,又名刘秋洪,1944年4月1日—2016年5月10日)的艺术生涯跨越了中国社会剧烈变革的半个世纪。早年受家庭文化熏陶启蒙学习书法和水墨画,后转向油画创作,致力于探索“中国式油画”的可能性。其作品以湖南湘西山水、四川风景、原始森林、古建筑等为题材,既保留了西方油画的写实性与光影表现,又融入了中国画的写意精神与道家美学,形成了“清远蕴意境,浑然自天成”的独特风格。这种风格不仅是技法的融合,更是文化身份与艺术哲学的深刻表达。

一、艺术风格的形成背景

(一) 传统与现代的双重熏陶

刘狄洪幼年受父亲刘叔秋的启蒙,打下了扎实的传统水墨功底,尤其擅长山水与竹石题材。20世纪80年代后,他转向油画创作,但始终以中国画的“气韵生动”为内核,强调“形神兼备”。例如,其油画竹林系列突破了传统水墨的意境,以浓墨重彩展现竹林的磅礴生命力,被称为中国油画的“画竹第一人”和中国湘西北美学的开创者。

在传统与现代的交织中,刘狄洪穿梭于东方意蕴与西方技法的长河。他汲取水墨的写意,让竹影在画布的呼吸间舒展筋骨;又借油彩的厚重肌理,将光影凝成刀锋,劈开色彩的沉静。更通过布面的笔触的顿挫与意境形成非对称的构图,枯笔飞白与刮刀堆叠碰撞出冷色调的哲思,让传统文人的风骨在其笔下蜕变为一场沉默的视觉艺术革命——竹不再仅是隐喻的符号,而是穿透时空的视觉宣言,在油与水的裂痕中重写了东方美学。

(二) 自然与人文的深度体验

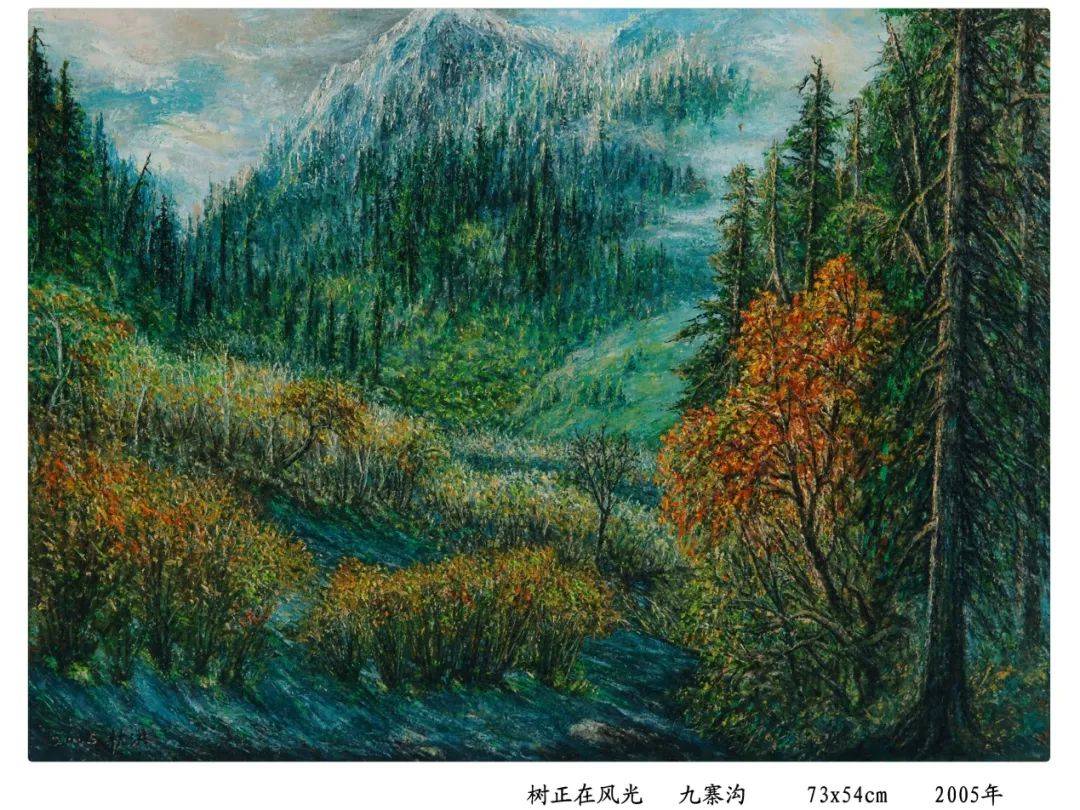

刘狄洪多次深入湘西和四川等地的原始森林写生,将自然视为“心灵的疗愈场”。这种创作方式不仅是艺术实践,更是一种通过回归自然本真来缓解内在孤独感的精神修行。其代表作《乌松岭·湘西》《夕阳·湘西》《树正在风光·九寨沟》《湘西凤凰一角》均以实地观察为基础,赋予自然景观以人格化的精神象征。

在画布前,刘狄洪既是自然的朝圣者,也是人文的吟游诗人。他走进九寨沟凝视山川的褶皱,走进花岩溪捕捉晨雾中光线的游移,将风的呼吸、水的低语凝固成色彩的肌理。在常德河伏山庄,聆听老屋的回响,记录农庄里闲情岁月,将炊烟与季节交织成生活的调子。由此形成的每一笔触都是对大地脉动的回应,每一层油彩都是对时光流逝的挽留。自然是他灵感的源泉,人文是他情感的归宿——在画布上,他不仅描绘风景的形貌,更书写人与土地的血脉相连,让每一幅作品成为自然与人文共生的诗篇。

二、技法特征:中西融合的实践路径

(一) 写实与写意的辩证统一

刘狄洪的油画既注重西方焦点透视与明暗对比,又借鉴中国画的“三远法”构图。例如,《湘西凤凰一角》采用横向三分法构图(天空、建筑、江水),融合西方写实的光影效果与中国画的“以偏概全”思维,通过局部景观呈现古城的整体意境。

在刘狄洪的笔下,写实与写意并非对立,而是彼此交融的辩证统一。他以写实的笔触捕捉光影的微妙变化,将河水的悦动、石头的坚硬、吊脚楼的穿枋刻画得栩栩如生,仿佛每一寸画布都在呼吸。

然而,在这细腻的写实背后,隐藏着写意的灵魂——他用色彩的流动、笔触的顿挫,将情感与哲思注入画面,让具象的形貌升华为抽象的意境。写实是表象的精确,写意是内核的自由;前者是自然的镜像,后者是心灵的独白;而且在油画家刘狄洪手中,二者相互成就,既让观者看见世界的真实,又让他们感受到超越现实的诗意与哲思。

(二) 色彩语言的文化转译

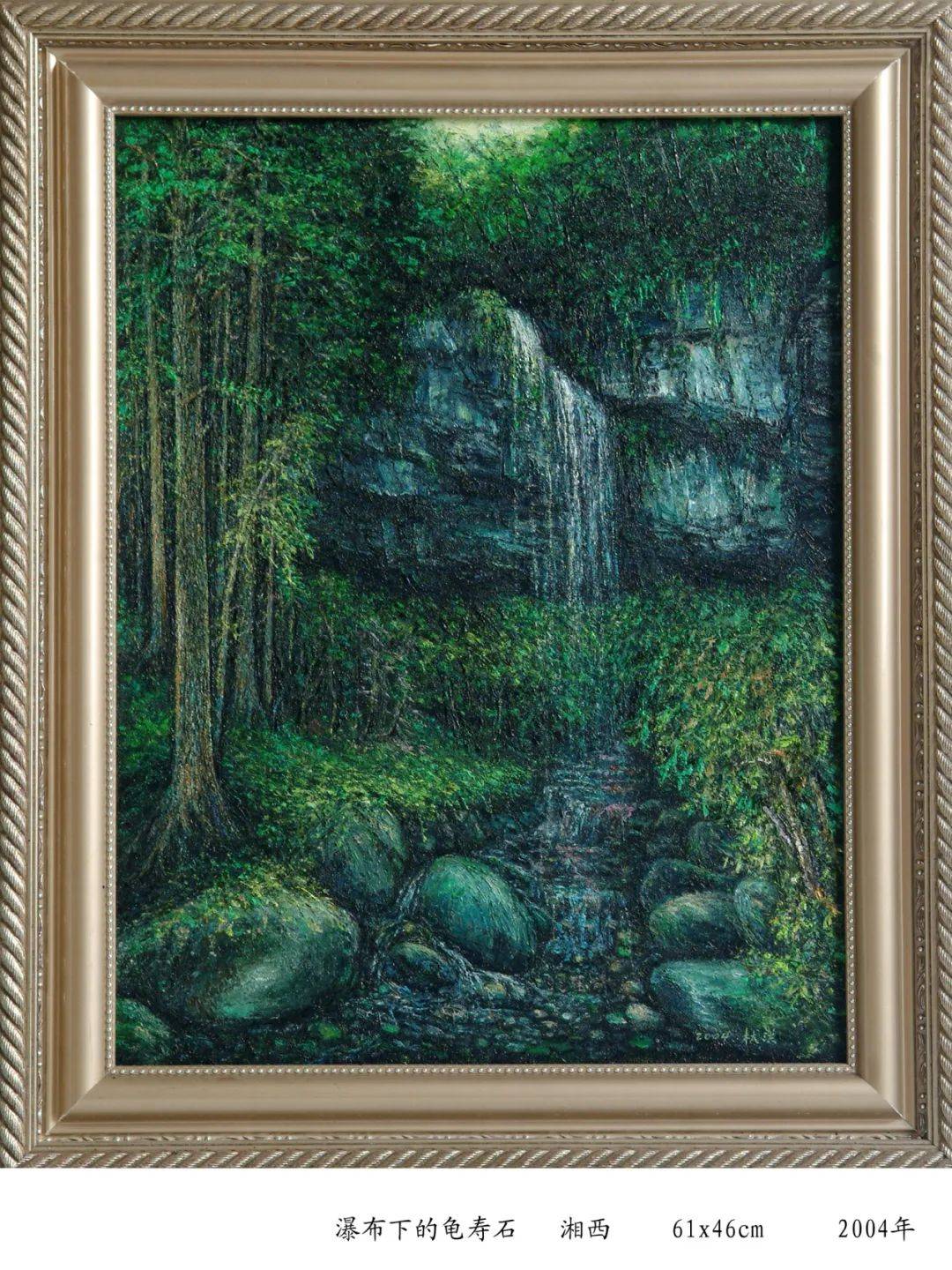

在东方色调的秩序感中,刘狄洪偏爱绿色、金色、蓝色等象征自然的色彩,如《瀑布下的龟寿石·湘西》以冷色调为主,点缀少量暖色,暗合道家“阴阳调和”的哲学观。

情感表达的隐喻性上,其作品中的亮白色常象征生命力(如瀑布的灵动),而暗绿色则传递静谧与孤独,反映了艺术家“外冷内热”的个体特质。

在油画家刘狄洪的调色盘上,色彩是折叠的文明密码。他将森林中的阳光与竹节修长相熔炼,让大自然的光辉与竹子的精神之光在笔触间达成隐秘契约。然后他又将色彩拆解重组,以莫奈式的光斑来点染花岩溪春天的早晨;浮世绘的群青越过海洋,在他的画布上凝结成湘西吊脚楼的雾霭;而马蒂斯的野兽派艳色,竟在苗族的几何纹样中找到远古回声……每一层油彩都是文化的迁徙——调色刀刮出的不仅是颜料,更是苗家的生活、九寨沟的神奇。但这种转译并非简单的嫁接,而是古老时光的褶皱里生长出超越地域的美学方言。

(三) 笔触与肌理的创新

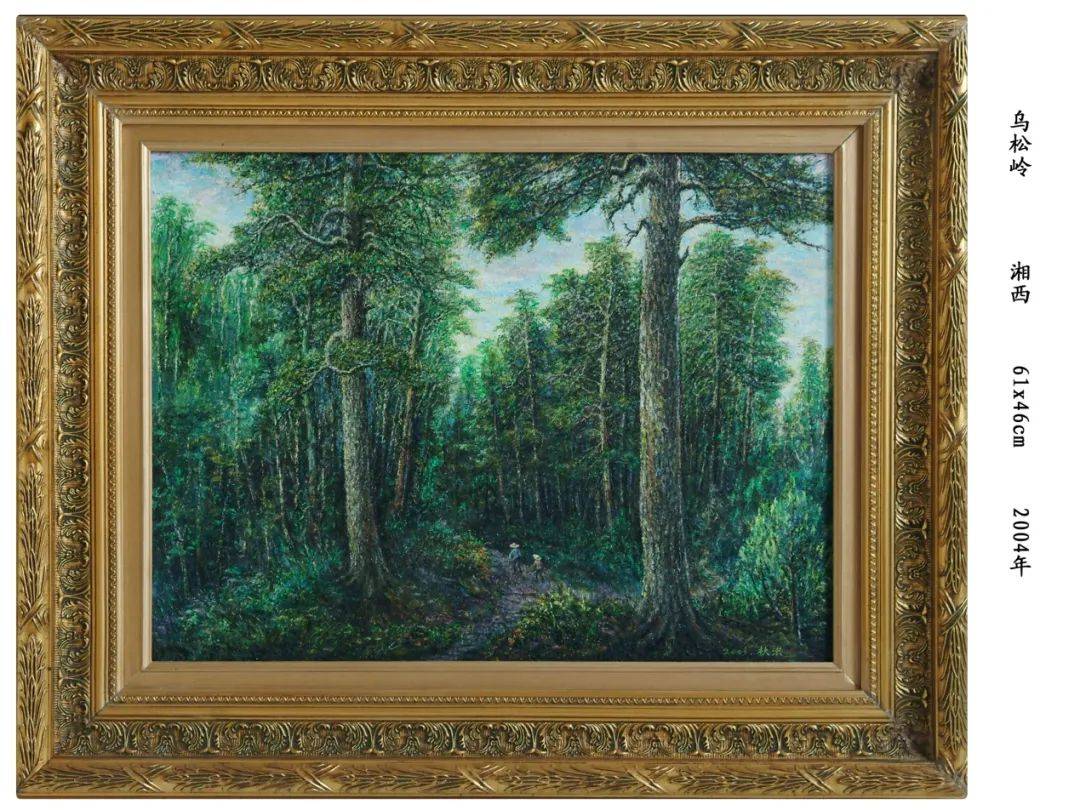

刘狄洪的笔触兼具西方油画的厚重感与中国水墨的流动性。例如,其作品《乌松岭》中松枝的线条兼具律动感与力度,树干纹理通过厚涂技法突出立体感,形成“以线塑形,以色赋神”的视觉效果。

在油画家刘狄洪手中,笔触与肌理是挣脱桎梏的宣言。他执刀如剑,将古典的细腻揉碎——刮刀拖拽出瀑布下的龟寿石的粗粝,枯笔飞白凿出蜡质表皮的冷光竹节,颜料在画布上凝结成文明的痂痕。东方书法的提按顿挫被解构成油彩的疾走,氤氲化作刮刀堆叠的裂隙,最终让西方油画的厚重肌理间,竟浮现出纤维般的呼吸感。

刘狄洪画笔下那些被刺破的色层、刀刮的笔迹,皆是物质与精神的角力场——肌理不再是附庸于形的装饰,而是穿透表象的哲学刀锋,在触觉的褶皱里,凿刻出传统与现代、写实与抽象的交战与融合。

三、哲学意蕴:道家美学与禅宗精神的渗透

(一) 阴阳调和的构图哲学

刘狄洪的作品常暗含太极图式的结构。以《湘西凤凰一角》为例,画面中金黄色的天空(阳)与暗绿色的建筑(阴)形成动态平衡,天空中的暗色与地面上的亮色进一步体现“阳中有阴,阴中有阳”的道家思想。

在油画家刘狄洪的构图中,阴阳哲学并非玄学符号,而是一种贯穿物质与精神的视觉辩证法。在《夕阳·湘西》中,他以布面为太极,笔触游走于虚实相生的边界——远山以薄涂晕染出苍茫的“虚”,近景却用刮刀堆砌出岩层的“实”;在《湘西凤凰一角》中,右侧以勾出疏朗的线网,左侧却以厚涂的钴蓝凝固成镜面般的“留白”。这种对立并非割裂,恰似老子的“万物负阴而抱阳”:画面中心一排民居,透出阳刚的力量,刚与柔在树冠的漩涡中达成气韵的循环。

此外,色彩的冷暖亦成为阴阳的视觉隐喻。他摒弃西方古典油画的明暗对照法,转而将青绿山水的冷色调以浓墨重彩的方式呈现:画布上半部铺陈赭石与土黄的暖雾,下半部却沉淀石青与钛白交织的河水,中间一道硬朗的石桥使得群青与明黄对冲——冷色并非退缩,暖色亦非逼近,二者在互补中形成空间的呼吸感。这种色彩哲学暗合《周易》的“一阴一阳之谓道”,颜料层叠处,冷色如阴爻般沉降,暖色似阳爻升腾,在视觉卦象中重构天地魂魄。

(二)“天人合一”的自然观

刘狄洪画作强调人与自然的共生关系。例如,《乌松岭》中的松树不仅是自然景物,更是坚贞气节的象征;《湘西凤凰一角》通过船只、吊脚楼等元素,展现人文景观与自然环境的和谐统一。

刘狄洪的构图哲学最终指向“天人合一”的终极和谐。他以油彩代水墨,让巴洛克的物质厚重与油画的空灵意境达成不可思议的和解。当观者凝视画作时,不仅看见山水的形貌,更感知到天地之气在构图裂隙中的流转——这是属于东方油画家的孤独“革命”:在全球化语境下,以阴阳辩证重构油画语言的基因链,让每一幅作品成为连接古老玄思与现代视觉的秘径。

(三) 禅意的空间留白

尽管油画技法以“满”为特征,但刘狄洪通过色彩层次与光影对比营造“虚境”。如《瀑布下的龟寿石·湘西》中,冷色调的崖壁与暖色点缀形成视觉留白,引导观者从实景中感悟“空灵”。油画家以禅意笔触在画布上雕琢空寂——他将赭石与群青交织成嶙峋山岩,在瀑布湍流处任钛白颜料在亚麻布孔隙间晕成朦胧水雾。龟形巨石以枯笔皴擦出肌理,却在石纹转折处留出斑驳空白,仿佛千年时光已将某些故事风化成谜。画面右侧大面积的灰调虚空里,松节油稀释的钴蓝若隐若现,如同观者凝视画布时泛起的冥想涟漪。

在《瀑布下的龟寿石·湘西》中,画家刻意消解了传统油画的满密叙事,让负空间成为呼吸的孔窍。飞瀑的动势在接近画布边缘时渐次虚化,化作细若游丝的银线坠入不可见的深潭;而龟寿石顶部的苔痕点到即止,青绿颜料未及覆盖的布纹化作苔衣下的石骨,恰似禅师棒喝时戛然而止的机锋。这种“未完成感”恰是东方美学的满构图留白精髓——油彩未到处,观者自会以心念填补:或许是晨露折射的七色光,又或是某只掠过瀑帘的翠鸟残影。

总之,在《瀑布下的龟寿石·湘西》中当西方油画惯用的透视法则退居幕后,禅意的空间便从颜料断层里生长出来。画面中虚实相生的混沌,邀请观者在油彩与留白的交界处,遇见自己倒映在意识深潭中的顿悟。

四、文化融合:油画本土化的创新探索

1. 题材选择的本土化

刘狄洪以湘西、四川等地的地域文化为创作母题,将凤凰古城、原始森林等元素转化为具有东方审美特质的艺术符号。其作品不仅是自然再现,更是对地方人文精神的提炼。在刘狄洪的油画创作中,湘西凤凰与四川原始森林的题材选择,深刻体现了他对本土文化精神的深耕与艺术本土化的自觉追求。

其中,湘西凤凰古城作为湘楚文化的缩影,其层叠的吊脚楼、石桥与蜿蜒的沱江,在刘狄洪笔下并非简单的风景再现,而是被提炼为“以偏概全”的东方美学意象。他通过《湘西凤凰一角》的横向构图,将古城的一隅升华为对历史与人文的凝望:金黄与暗绿的色调交织,暗合道家阴阳相生的哲学,天空的暖阳与江水的冷色在对比中形成太极图般的动态平衡,以“小中见大”的构图理念呼应中国山水画“咫尺千里”的空间意境 [2]。

而四川原始森林的苍莽竹林,则成为他探索自然本真的精神秘境。数十次深入林区的写生经历,让刘狄洪的笔触超越了客观描摹,转而以油彩的厚涂与刀刮技法,再现了竹海如涛的磅礴生机。密林中若隐若现的无人茅屋,既是湘西苗寨的人文符号,亦隐喻艺术家内心的孤独与对纯粹精神的追寻[4]。

这种本土化创作,本质上是东方审美与西方技法的交融。刘狄洪以油画的明暗对比与透视法则为骨,再注入中国画的写意神韵:湘西吊脚楼的木质肌理以枯笔皴擦呈现,竹林的光影则通过印象派般的色块堆叠,营造出“实景虚写”的朦胧诗意。他摒弃了西方风景画对“绝对真实”的执着,转而以“虚实相生”的留白哲学,引导观者从凤凰古城的砖瓦间窥见千年文脉,从竹叶的震颤中聆听自然的呼吸[1]。这种创作既是对故土深情的视觉铭刻,亦是以艺术重构文化根脉的自觉实践——让湘西的烟火人间与四川的原始野性,在油彩的层积中生长为超越地域的东方精神图腾。

(二) 技法与材料的跨界实验

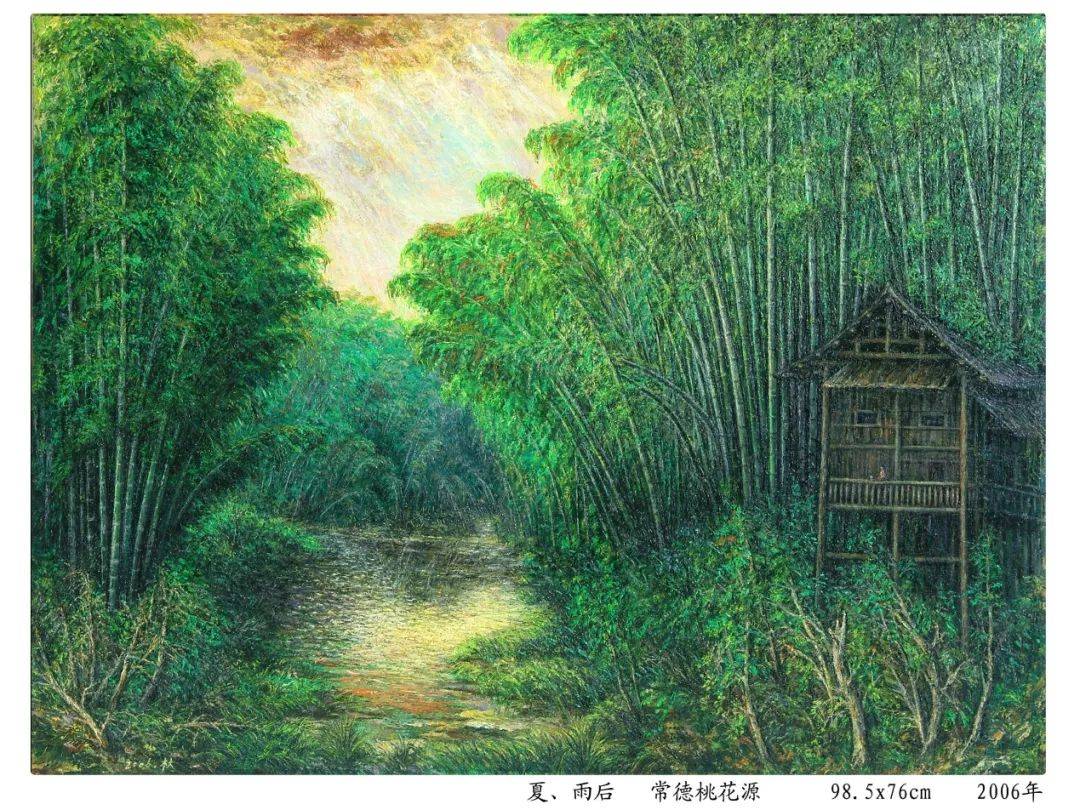

刘狄洪尝试将水墨的“皴法”融入油画肌理,并借鉴传统壁画的重彩技法。例如,《夏、雨后常德桃花源》中,湿润的笔触与朦胧的光影模仿了水墨的晕染效果,形成“油画中的水墨意境”。

审视《夏、雨后常德桃花源》的创作现场,俨然成为一场材料与自然的秘密实验室——刘狄洪画布上淤积的不仅是颜料,更是一片被解构又重构的东方山水基因。画面中水汽蒸腾的混沌态,跨越油画与综合材料的技法实验,让传统风景画中的“湿润感”突破视觉局限,呈现出可触摸的潮润质地。

五、心理表达:孤独与超越的精神图式

(一) 童年经验与艺术母题

刘狄洪幼年丧父、独居的经历使其作品充满孤独感。画中反复出现的无人茅屋、独行旅人等意象,映射了艺术家的内心世界。

童年经验如同沉入深海的种子,在刘狄洪潜意识中缓慢结晶,最终以艺术母题的形式浮现在创作的海平面。这些来自生命初年的记忆碎片经过时间秘境的蒸馏,褪去具体情节的外壳,凝结为具有高度象征性的视觉符号,在刘狄洪画布上构建起通往艺术家精神原乡的密道。

心理学家弗洛伊德的精神分析学说揭示了记忆的炼金术过程:当具体事件沉入无意识领域,其情感内核却在持续发酵。母题的形成遵循着精神创伤的转化规律——现实事件经过记忆的酶解,最终呈现为超越具象的心理图腾。

在刘狄洪的创作中,童年时期目睹的幻觉体验,演化成贯穿其艺术生涯的母题;而这种强迫性重复的视觉符号,本质上是对童年创伤的仪式化救赎。正如荣格所言,原型意象往往诞生于个体经验与集体无意识的交汇处,当艺术家的私人记忆触碰到人类共有的心理结构,其作品便获得了超越时空的共鸣力量。因此,那些看似神秘的创作符号实则是刘狄洪与童年自我持续对话的痕迹。艺术母题构成的精神谱系,不仅承载着个体生命的密码,更在记忆的维度上,构筑起人类对抗遗忘的精神堡垒。

(二)自然写生的心理疗愈

原始森林的写生行为被解读为“退行性创作”,通过回归自然母体缓解现实焦虑。其作品中繁茂的竹林、深邃的松林均带有庇护所式的象征意义。

刘狄洪的自然写生是一场以天地为诊室、以画笔为药方的深层心理疗愈。当他的脚步踏入湘西竹林或四川密林的褶皱深处,时空的褶皱也随之舒展——远山如黛,竹涛在风中翻涌成青色的海浪,溪水在石隙间碰撞出银铃般的声响。这种远离现代文明“白噪音”的独处,让他的精神触角重新接通了生命原初的频率。他常背着画箱在竹海中跋涉数天,直到找到某片被晨光穿透的林隙,或某株被苔藓裹挟的老树。

支起画架的瞬间,松节油的气息与草木清香在空气中交织,仿佛开启了一道连接自然神殿的结界。此时的凝视不再仅是观察,而是将视觉转化为触觉的微妙过程:松林的斑驳光影在视网膜上投下跳动的光斑,晨雾中的水汽在皮肤上凝结成细密的珍珠,林间穿行的风裹挟着腐殖土的腥涩与野花的清甜灌入鼻腔——这种全感官的沉浸,让刘狄洪在自然节律中寻获了对抗现代性焦虑的锚点。

在长达数天的写生中,他的创作过程呈现出仪式化的疗愈轨迹。调色板上冷调的群青与墨绿并非单纯模仿自然,而是将内心淤积的都市压抑溶解为色彩的隐喻。

当画笔饱蘸钴蓝涂抹天空时,刘狄洪手臂的摆动节奏与呼吸频率逐渐同步;刮刀在画布上刮出的竹节肌理,实则是将现实困境外化为可视的线条囚笼再亲手打破。这种转化既是对童年的记忆拓印,也是对中年危机的情感赋形;颜料层叠覆盖的刀痕里,埋藏着无数次自我撕扯与和解的痕迹——画作中突然迸发的朱红可能是某个雨夜的情绪决堤,而最终定格的灰绿调则是历经沉淀后的心灵稳态。

自然场域特有的时空感知,进一步催化了这种疗愈的化学作用。晨昏交替的光色变幻教会他接纳生命无常,竹林的坚定力量启示刘狄洪重拾破碎后的生长勇气。他在混沌中顿悟了“空白即丰盈”的禅机——这种在绝境中绽放的启示,恰似心理学中的“阈限体验”,让他在物质与精神的临界点上完成认知重构;而观察竹林和吊脚楼时的专注则于无形中打断了都市生活培育的思维闪回模式,让过度活跃的思维在自然韵律中恢复平静。

这种疗愈最终在画作与画者的互文关系中抵达圆满。当刘狄洪将写生作品悬挂于画室,那些凝固在布面上的光影便成为可随身携带的精神避难所。观众驻足于竹林前的集体共鸣验证了艺术疗愈的涟漪效应——画者疗愈自我的同时,也为都市症候群提供了代偿性治愈方案。而刘狄洪本人则在年复一年的自然写生中,逐渐将这种创作仪式升华为生命哲学:他用油彩堆砌出的不仅是植物的生存智慧,更是一个艺术家用三十年光阴在自然中培育出的心理根系——那些深扎大地的生命里,流淌着被山岚治愈的焦虑、被溪水冲刷的偏执,以及最终在艺术中结晶的生命韧性。

结语

刘狄洪的艺术风格是20世纪中国油画本土化的重要实践。他通过技法融合、哲学升华与心理投射,构建了兼具东方意境与西方表现力的视觉语言。其作品不仅为湘西文化提供了美学注脚,更启示当代艺术家如何在全球化语境中坚守文化主体性。未来研究可进一步探讨其艺术思想对乡村振兴、生态美学等议题的启示。

参考文献:

1. 杨振明. 刘狄洪风景油画中的意境与心绪表达[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2020(16):159-161.

2. 史峰. 分析刘狄洪油画《湘西凤凰一角》的艺术特色[J]. 艺术市场, 2023(10):80-81.

3. 冯艺楠. 刘狄洪油画松树作品《乌松岭》的美学特征[J]. 锦绣, 2024(2):9.

4. 杨振明,史峰.刘狄洪:中国油画画竹第一人[J]. 神州(上旬刊),2020,(06)

5.斯蒂芬▪戴维斯 著,王燕飞 译.艺术哲学[M].上海:上海人民美术出版社,2008.

6.莫雷.20世纪心理学名家名著[M].南宁:广西高等教育出版社,2002.

7. 戴维▪霍尔农 著,王雪婷 译.视觉艺术色彩在艺术与设计中理解与运用色彩[M].合肥:安徽美术出版社,2013

注:

本文全文转引自:《艺术市场》 期刊 2025年6月刊 第64 —67页

《分析刘狄洪的绘画艺术风格》 一文

文章作者:梁英明

国内统一刊号:CN11—4804/J

国际标准刊号:ISSN1671—7910