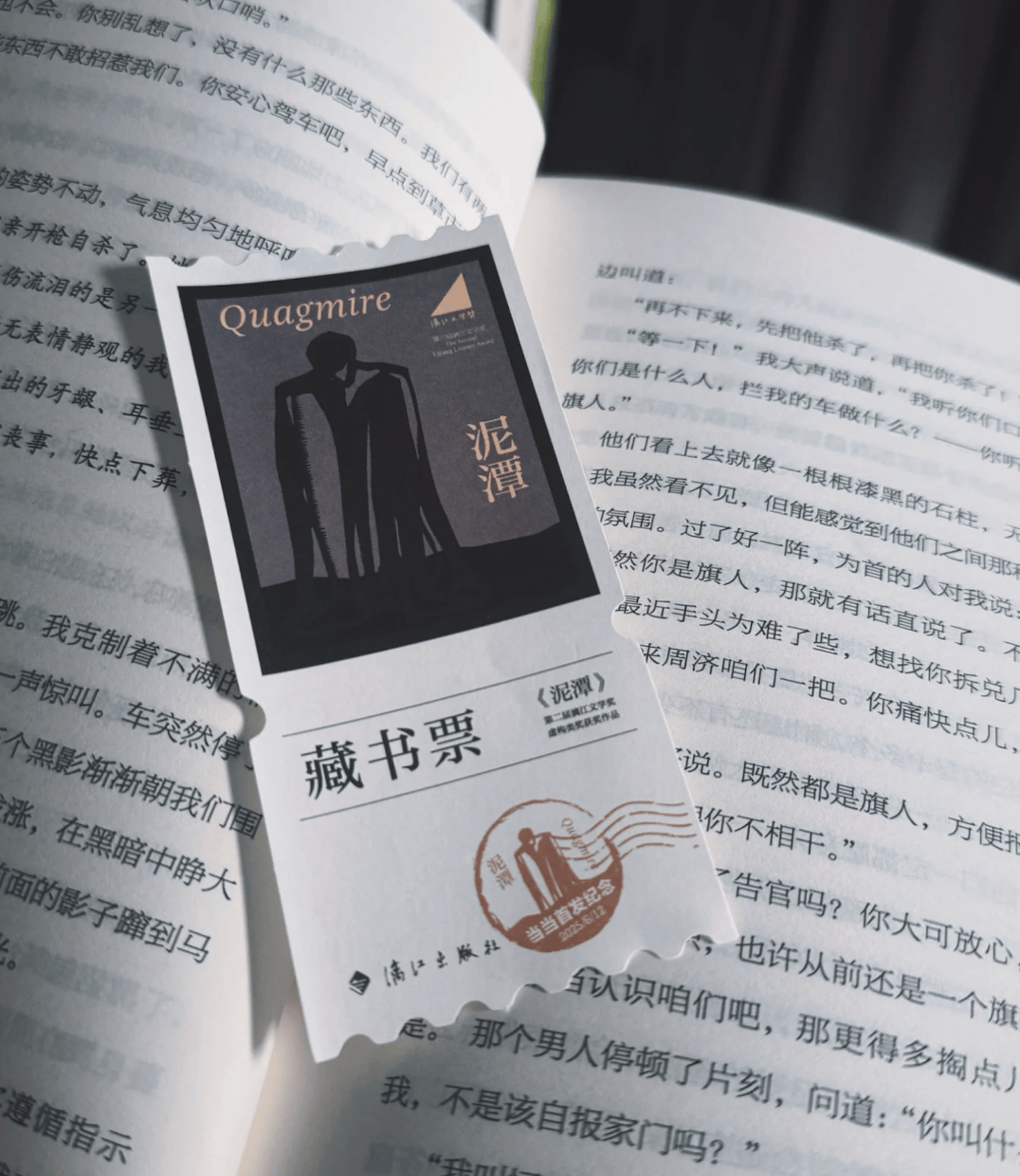

《泥潭》可谓是2025年出版业一部现象级的小说,截至目前销售量已突破50万册,预售期间出版社连夜加印3次。

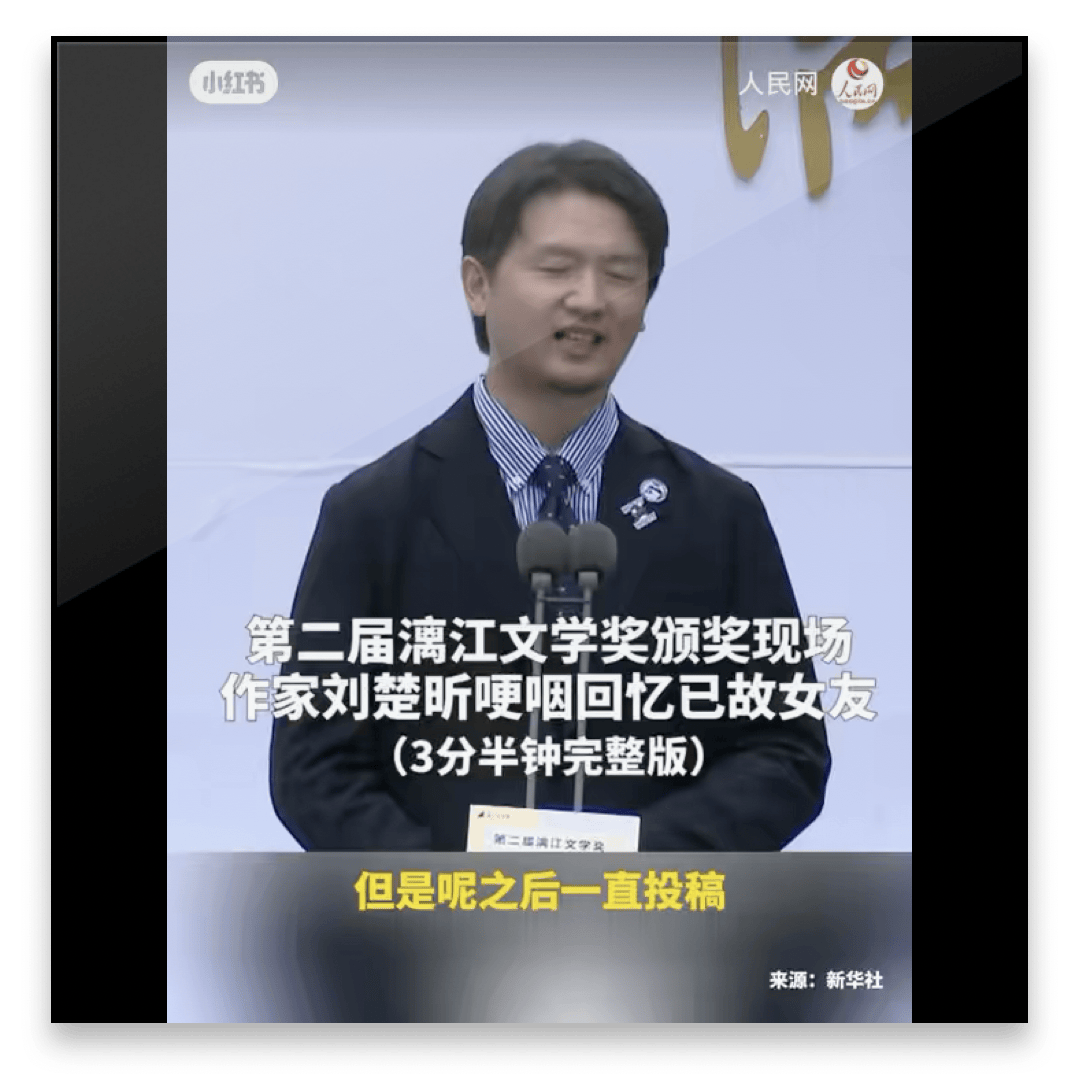

高销量并不来自文本,而是源于一个多月前,漓江文学奖颁奖仪式上那段催人泪下的获奖感言。

当泼天流量退去后,搜狐文化编辑部品读了这本小说,发现它的文本存在一定阅读门槛,可能有一定比例的购书者会被劝退。

在笔者看来,《泥潭》并算不上“惊艳”之作,但还是颇有些可圈可点之处。

小说以辛亥革命为历史背景,却并没有遵循传统历史小说的英雄叙事或编年史模式。相反,其以极具实验性的手法,让读者直面时代巨变下个体精神世界的崩塌。

作品的第一部分以落魄旗人军官恒丰的亡灵视角展开,他出身贵族,后来家道中落,父亲自尽,妹妹失散,自己则在加入宗社党后被革命党人乱枪打死;第二部分讲述革命党人关仲卿的经历,他曾留学日本,加入光复会,将革命视为救国之路。但辛亥革命果实被窃取,革命阵营分化,他也陷入困境与沉思;第三部分借由神父马修德在1935年的日记,补充了恒丰的临终忏悔及其妹妹的悲惨遭遇,并描绘了战后百姓的生活与历史逐渐被遗忘的景象。

作者通过一系列复调、解离、闪回等手法,迫使我们放弃对宏大叙事的轻易信赖,转而关注那些被历史进程所碾碎、所遮蔽的,充满矛盾与伤痛的个人存在。

“情节”的解体与“故事”的重构

E.M.福斯特在《小说面面观》中曾对“情节”与“故事”做出过经典区分:

“故事”(story)是按时间顺序排列的事件序列,而“情节”(plot)则是在故事基础上建立的、强调因果逻辑的有机叙事。

传统小说,尤其是历史小说,极其看重“情节”的完整与连贯。而《泥潭》却有意将一个完整、连贯的“情节”拆解,代之以两个核心人物——已死的旗人军官恒丰和革命者关仲卿——充满断裂、闪回、错位的内心“故事”。

小说开篇即打破常规,以恒丰的鬼魂视角展开。这一设定,在福斯特的理论框架下,属于“幻想”(Fantasy)的范畴,它要求读者“额外付出点代价”,即接受一种超现实的叙事约定。

恒丰的意识是破碎的,他的叙述并非连贯的回忆,而是在几个核心创伤点之间不由自主地跳跃。例如,他反复看到父亲书房里那滩“凝固成酱色”的血迹,以及自己尸体旁那只“翻倒的、沾着泥的皮靴”。

这种叙事方式模拟了现代心理学所描述的“创伤后应激障碍”,也就是PTSD。创伤性事件无法被正常整合进个人生命史,而是以不受控制的、碎片化的“闪回”形式反复入侵当事人的意识。

作者通过恒丰的“鬼魂之眼”,将读者直接代入到其主观世界。我们感受到的困惑和迷失,恰恰是恒丰精神状态的再现。

《小说面面观》

《小说面面观》

与恒丰混乱的意识流叙事并行的,是革命者关仲卿相对线性的行动轨迹。关仲卿代表着历史与行动,而恒丰代表着记忆与停滞。两条线索的并置,构成了强大的张力与反讽。

关仲卿的革命事业,本应是充满意义与目的的“情节”,但在恒丰破碎的“故事”的映照下,其行为的意义被不断地消解。

乔纳森·卡勒在《文学理论入门》中谈到,理论的功用之一便是对常识的批评,也就是质疑那些我们习以为常的观念。《泥潭》恰恰是通过恒丰与关仲卿的双线结构,含蓄地挑战了“革命必然带来进步”这一常识性的历史观念。

具体来说,小说一边让我们同情“反派”恒丰的个人遭际,一边又展示了“英雄”关仲卿在革命中的挣扎与崩溃。

正因如此,恒丰的悲剧不再仅仅是“反动派”的咎由自取,关仲卿的革命也并非全然光芒万丈。两个人物互为镜像,映照出那个时代无法逃脱的精神困境。

《文学理论入门》

《文学理论入门》

作为集体症候的暴力与创伤

《泥潭》超越于一般的历史小说之处,在于它不仅书写历史事件,更致力于发掘历史在人心上留下的创口。

关仲卿的革命理想是崇高的,但在现实中却不得不采取暗杀、与会党结盟等暴力与妥协的手段,这给他带来了无法摆脱的道德创伤。反复出现的幻觉、日益萎靡的状态,都是其内心道德冲突的外化。

小说在此触及了一个尖锐的问题:当革命以非人道的方式进行时,它是否还能保有其最初的合法性与神圣性?关仲卿既是革命的执行者,也是革命暴力的受害者,他的精神最终被自己所信仰的事业撕裂。

在个人创伤之上,《泥潭》所描绘的,更是一个集体创伤的社会。从恒丰强暴家中婢女,到普通士兵对妇孺的滥杀,暴力已成为一种日常化的生存状态。

很多读者都说,从《泥潭》里看到了上世纪80年代先锋文学的影子。诚然,正如陈晓明老师在《无边的挑战:中国先锋文学的后现代性》中所论述的,这种对社会的悲观描摹,正体现了“历史的颓败”和“后悲剧时代”的精神症候。

在古典悲剧中,主人公的反抗与毁灭往往能激发观众崇高、净化的情感。但在《泥潭》里,人物的死亡与毁灭失去了升华的意义,它们不再是英雄的殉道,而更像是历史泥潭中无声的沉陷、无望的挣扎。

《无边的挑战:中国先锋文学的后现代性》

《无边的挑战:中国先锋文学的后现代性》

这种“后悲剧”式的历史颓败感,更具体地体现在人物主体性的丧失上。

在辛亥革命的浪潮下,昔日的统治者旗人在一夕之间变为被清算、被歧视的他者。身份的急剧转变,带来的是整个族群的失语与痛苦。

最具代表性的莫过于底层旗人奎善的命运。为了几块大洋,他不得不将自己的女儿卖掉,这一行为彻底摧毁了他作为“旗人”和“父亲”的双重尊严,昭示着整个族群在旧秩序崩溃后的伦理失据。

小说对此没有停留在简单的政治批判,而是给予这一群体在历史洪流中的无助与挣扎以充分的文学同情,修正了过去单一的、脸谱化的革命史观。

对于革命者关仲卿而言,他的身份本应是由“排满兴汉,建立新国家”的宏大话语所建构的。然而,在这个宏大身份的背后,他私人的“我”却被无尽的杀戮、阴谋和道德妥协所撕裂。

在指挥手下处决了被俘的旗兵后,他并非感到胜利的快慰,反而是“胃里一阵翻江倒海”,并在当晚的梦中“看到那些没有脸孔的人向他走来”。

当他发现革命无法拯救世界,也无法安放他那备受煎熬的灵魂时,他选择了自沉,这是对那个被绑架的、虚假的“主体”的彻底粉碎。

争议与思考

一部作品的艺术雄心往往与其潜在的局限性相伴而生。在承认《泥潭》巨大成就的同时,我们也应客观审视其在艺术探索中可能存在的不足。

不可否认,在阅读《泥潭》的过程中,一些读者可能会看到加缪的《局外人》、余华的《第七天》甚至是马尔克斯《百年孤独》的影子。这种似曾相识的感觉,正是初学者在写作过程中难以避免的技法效仿。

在笔者看来,这种借鉴并未从根本上影响作品的整体观感,反而让我们看到了刘楚昕巨大的叙事野心。他试图融合多种现代主义和后现代主义的文学技巧,正如女友对他的激励一样,他要在痛苦中完成一部伟大的作品,这种精神本身是值得肯定的。

然而,作品的艺术成就并不能掩盖其在某些方面的局限。

其中较为突出的一点,便是女性形象的塑造略显单薄,甚至有“工具化”的倾向。无论是作为受难与被救赎对象的恒妤,还是作为点醒关仲卿的“催化剂”的格蕾丝,她们自身的复杂性和主体性,远不及两位男性主角。她们的命运和行为,更多地是为了反衬和推动男性角色的内心冲突与情节发展而存在。

比如,在关仲卿向恒妤坦白内心的痛苦与罪恶感时,恒妤的回应始终是抚慰性的、功能化的,我们几乎看不到她自身的欲望、恐惧或独立的道德判断。她更像是一个完美的倾听者和拯救者,而非一个同样在历史泥潭中挣扎的、有血有肉的个体。

小说深入解剖了男性在历史剧变中的主体危机,却未能给予女性角色同等深度的关注与呈现,这不能不说是一个遗憾。

平心而论,《泥潭》担不起“惊为天人”的评价,但它无疑是一部值得我们细读和深思的作品。它以独特的艺术表现形式,迫使我们重新审视那段波澜壮阔的历史,以及在历史的废墟之上,那些痛苦、挣扎而又无比真实的人性。

“人的一生会经历许多痛苦,但回头想想,都是传奇。”

撰文 | 张鹤妍

编辑 | 钱琪瑶

*本文为搜狐文化原创

未经同意不得转载,欢迎分享转发