1965年2月,经过半年多的病痛折磨,陈诚的肝癌病情逐渐加重,健康状况急转直下,已经无法挽回。生命即将走到尽头的几天里,陈诚与家人断断续续地进行了几次深情的告别和交谈。这些话语中,除了三条重要的遗言之外,实际上还有一个相对简单但令人震惊的遗愿。而这一遗愿的提出,却令在场的家人面面相觑、面露愕然。

更为令人遗憾的是,之后陈诚家族及蒋介石一行人的举动,几乎完全违背了陈诚的最终愿望。根据常理来讲,作为死者,理应受到尊重,纵然其愿望在某些方面可能显得不合时宜,家人应该尽力履行。而实际情况却恰恰相反,众人非但未能尊重陈诚的遗愿,反而做出了截然不同的选择。那么,陈诚到底留下了什么样的遗愿?为何家人和蒋介石等人没有答应这个要求呢?

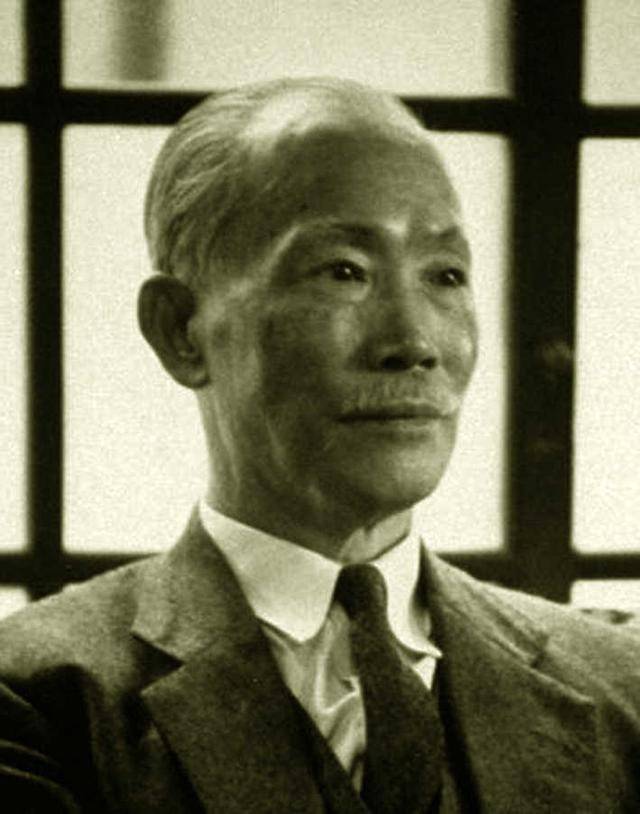

1965年3月,陈诚的肝癌已经确诊接近两年之久。早期,陈诚的症状仅为腹泻,开始时他并没有过于重视。作为当时台湾的要职人物,陈诚的工作压力巨大,忙碌的政治事务让他忽视了身体的信号。直到家人强烈劝说下,陈诚才决定去医院做全面检查,结果无比沉痛:他患上了肝癌。

得知这一诊断后,蒋介石深感震惊,随即表示会不惜一切代价为陈诚治疗。为了更好地照顾陈诚,蒋介石为他安排了完善的临时病房,专门的医生、护士以及营养师全天候守护在他身边。毕竟,蒋介石曾说过:“中正不可一日无辞修”,而“辞修”正是陈诚的字,这足以体现陈诚在蒋介石心中的特殊地位。

作为蒋介石的亲信,陈诚一直尽力展示出自己的能力和忠诚。两人不仅同乡,早年的交情更是深厚。尽管在思想和理念上曾发生过摩擦,这并未影响他们之间的关系,反而因为这些分歧,二人的联系更为紧密。尤其是在蒋介石在大陆失势后,陈诚的命运也与蒋介石紧密相连,形成了难以割舍的深厚情谊,也为日后蒋介石对陈诚遗愿的态度埋下了伏笔。

要理解这份特殊关系,还得从陈诚如何进入台湾说起。在国民党大陆失势之际,陈诚并未紧随蒋介石,而是留在台湾享受一段相对“自由”的时光。然而,蒋介石仍然将一项重要使命交给了他,体现了对陈诚的深厚信任。1947年,国共内战正酣,解放军在东北展开反攻,陈诚被任命为东北军政最高指挥官,尽管面临强大的解放军,陈诚始终未能逆转战局。

此时的陈诚,因为腹部的疾患,辗转来到台湾养病。面对党内的压力和对东北战局的失望,蒋介石没有选择将陈诚置于死地,尽管党内曾有“杀陈诚以谢天下”的呼声。蒋介石的内心并不希望这样做,毕竟二人长期以来的深厚感情让他不忍。与此同时,蒋介石逐步决定将台湾的重任交给陈诚,希望他能保住台湾,作为自己未来的根据地。蒋介石在1946年巡视台湾时曾言:“台湾尚未被共党所渗透,仍是一片净土”,此言或许就是对陈诚的期望。

在台湾,陈诚先是被任命为“台湾省主席”,一个既能保全他性命又能平息党内纷争的职位。台湾的政治环境不同于大陆,且岛屿的偏远性也使得陈诚在一定程度上被“降职”。然而,蒋介石给陈诚的这一职位,却有着深远的意义,显然是为未来的局势布局。而陈诚也没有辜负蒋介石的期望,开始着手台湾的改革与治理,尤其是在土地改革、货币政策等方面做出了重要贡献。

然而,陈诚的政治生涯并不简单,蒋介石对其的重视也并非无可非议。毕竟,蒋介石与儿子蒋经国之间的权力交接问题,最终还是成为了台湾政局中的一大隐忧。随着陈诚的身体每况愈下,政治斗争开始渐渐浮出水面。蒋介石在担心陈诚的健康状况时,也开始为台湾的未来做准备。陈诚也始终没有放弃他心中的理想和初心,关注农村和农民的问题,并且以简朴的生活方式示人。

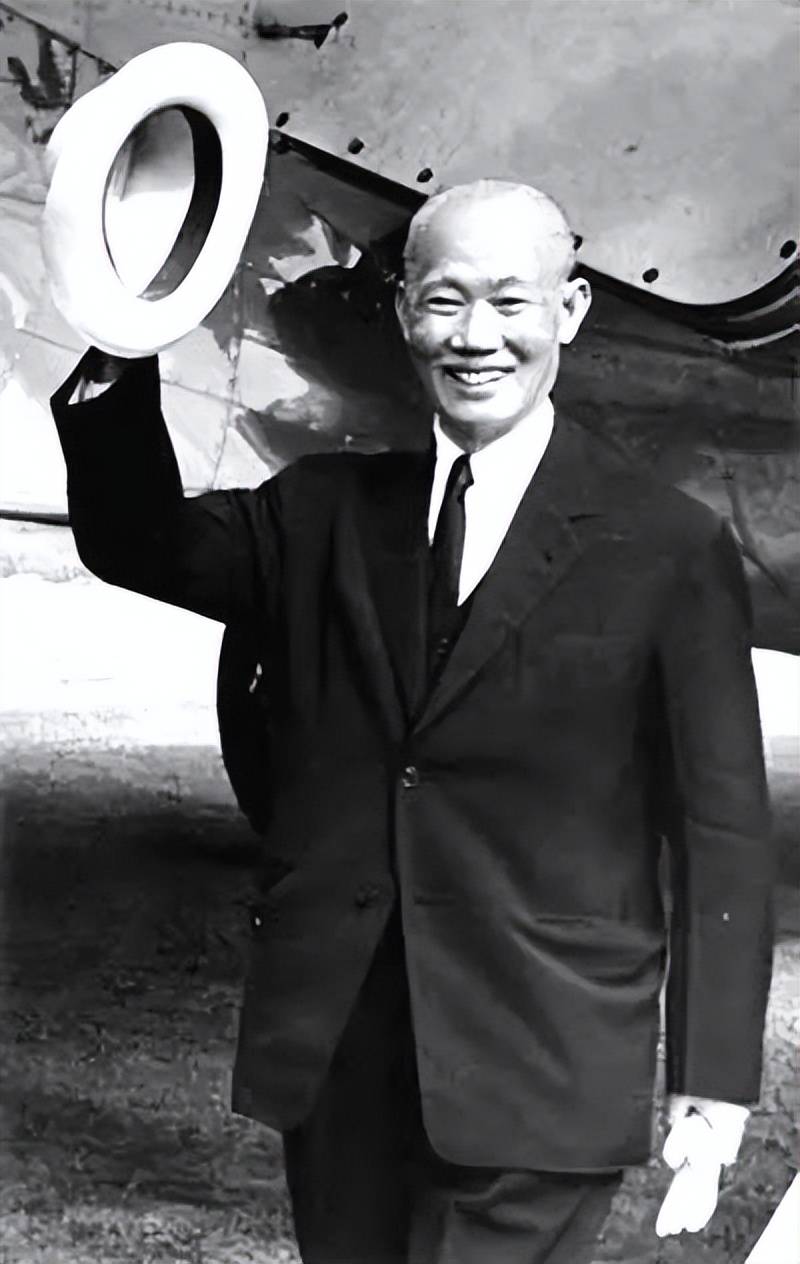

1965年2月,陈诚的健康急剧恶化,台北方面的通讯报告显示他已经进入弥留状态。临终时,陈诚忍受着病痛,留下了简短而深刻的遗嘱:“陈死火葬,以不占地为原则”。这一遗愿令家人感到震惊,尤其是在当时,陈诚的地位和影响力使得这样简单的要求显得极为复杂。

陈诚的去世不仅震动了台湾的政治圈,也引发了外界的广泛关注。蒋介石及台湾高层组织了盛大的葬礼,国民党也安排了全国范围的哀悼活动。然而,尽管葬礼规模宏大,这样的做法是否真能符合陈诚的遗愿呢?毕竟,陈诚一生崇尚简朴,他希望自己的身后事能简洁而不造成负担。最终,众多台湾民众,尤其是那些农民,默默地送别这位曾心系他们的领导者,或许,这才是陈诚最希望看到的送别方式。

陈诚的一生充满了波折,从黄埔军校的年轻教官,到蒋介石的重要助手,他始终保持着务实、廉洁的作风,并未忘记自己最初的理想和使命。虽然身处高位,却始终关心民生,致力于改善台湾的农业与经济。然而,权力斗争与复杂的政治环境,最终让他的人生和遗愿变得充满了复杂与遗憾。