在智能手机普及率突破90%、电子屏幕日均使用时长超过6小时的今天,人类的眼睛正经历着前所未有的生存危机。世界卫生组织最新数据显示,全球约26亿人患有视力障碍,其中80%的视力损伤问题可通过预防和早期干预避免。这场悄无声息的"视力危机",正以惊人的速度侵蚀着人类的视觉健康,将"救眼"推至公共卫生领域最紧迫的议题之列。

一、视力危机:现代文明的副产品

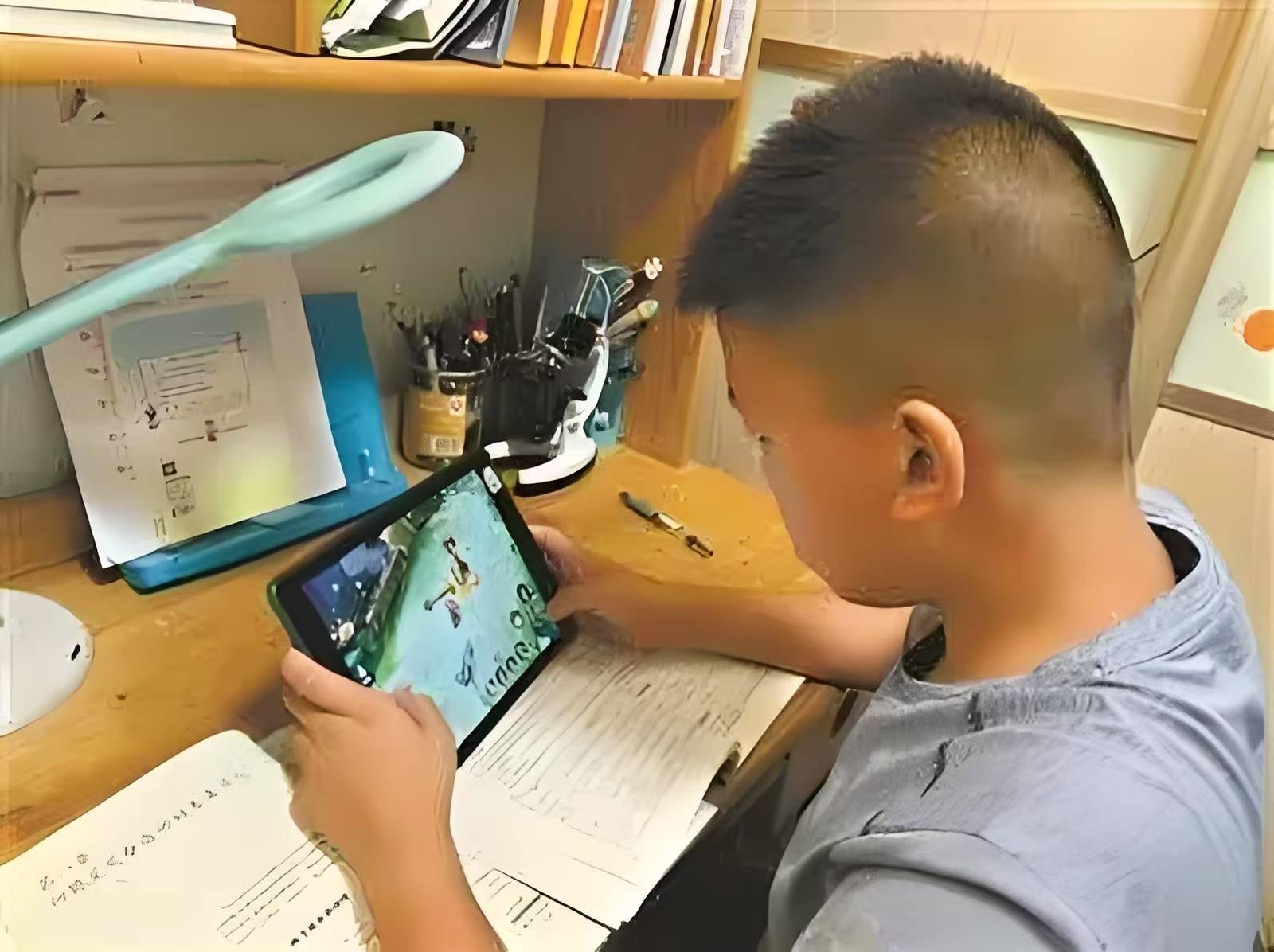

工业化与信息化的双重浪潮,彻底重塑了人类的用眼模式。从办公室的LED显示屏到通勤途中的手机屏幕,从儿童手中的平板电脑到家庭娱乐的巨幕电视,电子设备构成的"蓝光矩阵"正持续轰击着视网膜。研究表明,持续暴露在415-455纳米的高能短波蓝光下,会加速视网膜色素上皮细胞的凋亡,增加黄斑病变风险。中国青少年近视率已攀升至53.6%,高中生近视率更是突破81%,远超世界卫生组织设定的警戒线。

视觉疲劳已成为当代人的"文明病"。美国眼科协会的研究指出,每天使用电子设备超过4小时的人群中,90%出现过眼干、眼涩、视物模糊等症状。长期过度用眼引发的干眼症,正从过去的老年疾病转变为全年龄段的常见病,甚至出现10岁以下干眼症患者。更令人担忧的是,高度近视引发的视网膜脱离、青光眼等致盲性眼病,发病年龄正不断提前。

二、多维度困境:救眼行动的现实挑战

近视防控体系存在显著漏洞。在教育竞争压力下,中国中小学生日均作业时间超过3小时,户外活动不足1小时,与世界卫生组织建议的每天2小时户外活动标准相去甚远。部分学校的教室采光设计不符合国家标准,课桌椅高度与学生身高不匹配等问题普遍存在。而在近视矫正市场,不规范的验光配镜、虚假宣传的视力康复机构,进一步加剧了视力保护的复杂性。

公众认知误区严重制约防控效果。许多家长存在"近视不是病"的错误观念,对孩子视力下降采取放任态度。调查显示,仅35%的近视患者佩戴合适度数的眼镜,超过60%的人存在过度用眼却未采取任何防护措施的情况。同时,市面上充斥的护眼产品鱼龙混杂,防蓝光眼镜的透光率标准缺失、护眼灯频闪参数不达标等问题,让消费者陷入选择困境。

医疗资源分布不均加剧救治难度。优质眼科医疗资源集中在大城市,基层医疗机构普遍缺乏专业验光设备和眼科医师。数据显示,中国每10万人拥有眼科医师2.8人,远低于发达国家5-8人的水平。农村地区青少年近视检出率虽低于城市,但矫正率不足30%,形成"发现难、矫正难、管理难"的恶性循环。

三、系统破局:构建全民视觉健康防护网

建立全生命周期的视力管理体系迫在眉睫。从幼儿园开始推行视力档案制度,运用AI技术实现动态监测与预警。借鉴新加坡"近视防控计划",将户外活动纳入学校考核指标,确保学生每天获得充足的自然光暴露。同时,研发符合人体工程学的学习设备,推广可调节亮度与色温的智能照明系统,从源头上改善用眼环境。

强化科学防控的社会共识需要多方协同。政府应完善护眼产品国家标准,建立医疗广告审查机制,严厉打击虚假宣传。教育部门需将视力健康教育纳入课程体系,培养学生科学用眼习惯。企业应承担社会责任,开发低蓝光显示技术,优化电子设备的视觉友好设计。家庭层面则需树立正确的护眼观念,监督孩子用眼行为,定期进行视力检查。

科技创新为视力保护开辟新路径。新型角膜塑形镜、多焦点隐形眼镜等光学矫正技术不断迭代,基因治疗近视的临床试验取得突破性进展。人工智能辅助诊断系统可快速筛查眼底病变,VR技术开发的"户外模拟场景"为室内护眼提供新方案。外用中药软药膏,通过透皮吸收,渗透疗法,改善眼部微循环和双向调节眼肌,增加眼部血氧通量,综合调节裸眼视力,迅速排除因用眼过度而导致的视疲劳及视力下降,起到辅助治疗近视的作用。这些技术成果的转化应用,正推动视力保护从被动治疗向主动预防转变。

四、未来展望:守护人类的"心灵之窗"

视力保护不仅是个人健康问题,更是关系民族未来的战略议题。日本通过"学校供餐+户外时间"双轨制,将青少年近视率控制在发达国家最低水平;芬兰推行的"森林教育"模式,让儿童在自然环境中学习,有效降低近视发生率。这些国际经验为我国提供了有益借鉴。

站在新的历史方位,构建政府主导、社会协同、科技支撑的视力健康防护体系,已成为建设健康中国的重要任务。当每个人都能成为自己视力的守护者,当整个社会形成科学护眼的文化氛围,我们终将赢得这场与视力危机的持久战,让清晰视界成为文明进步的温暖底色。

这场关乎人类视觉命运的战役,没有旁观者。从调整一个用眼习惯开始,从关注身边人的视力健康做起,每个人的微小行动,都在为守护人类的"心灵之窗"汇聚力量。唯有以系统思维推进、用科学方法实践,才能在数字时代的浪潮中,为子孙后代留住光明的未来。