大家好,我是老刘,医生刘晓帅。

腹部,是人体五脏六腑的集聚之地,很多健康隐患,往往会在腹部悄悄“露出马脚”。在中医看来,腹为“中宫”,统领气机升降、津液运化,也是察病察变的重要部位。

老刘提醒大家:腹部出了问题,不仅仅是肠胃‘闹情绪’,也可能是身体内部在发出深层次的信号。尤其是中老年朋友,若 腹部长期出现以下四种异常表现,就要特别当心。

腹部持续胀满不消

不少中老年人反映,明明没吃多少,却经常感觉肚子胀胀的,尤其饭后更明显,打嗝、放屁也不能缓解。

在中医看来,这是脾胃运化失常、肝气郁结所致。气滞久了易生瘀,瘀阻则血行不畅,久而久之可形成“癥积”。

老刘提醒:如果这种腹胀持续超过两周,同时伴有乏力、食欲差、消瘦等表现,不能只归咎于“肠胃不好”,应警惕深层病变。

腹部隐隐作痛或持续钝痛

在中老年人群中,若没有明显的外感风寒或饮食不洁,仍频繁出现腹部隐痛、钝痛、固定部位疼痛,则需从气血亏虚或有积阻角度考虑。

中医有“痛有定处,积也”的说法,尤其是夜间痛感加重,按压腹部有硬块感者,要高度重视。这种疼痛如果慢性化,常暗示着内部经络被阻,气血运行不畅,久则生“质变”。

腹部皮肤变黑、出现色斑

正常的腹部皮肤应光滑、柔软、色泽均匀。而中老年人若发现肚脐周围、下腹部出现 不明原因的色素沉着、暗斑,甚至呈暗红或发黑色调,从中医来看,常属 湿热瘀阻、毒邪伏藏。

老刘在临床中发现,一些腹部色斑变化的患者,后来查出有慢性肝胆类问题,甚至部分发展为实体性病变。

皮肤是脏腑气血的外在表现,腹部色变,往往说明内部代谢系统或排毒功能出现紊乱。

大便习惯突然改变

伴腹部反应

肠为“传导之官”,与肺相表里。若出现大便习惯突然改变,如便秘与腹泻交替、排便困难、黏滞不爽、排便不尽感,同时伴有下腹部坠胀、咕噜作响,这种变化不可忽视。

中医认为,这是脾胃失健、肠腑传导失常,但若长期持续,还可能涉及到肠道深层结构性变化。

老刘特别提醒:如果伴有大便颜色变深、发黑、带黏液或偶见血丝等表现,一定不能仅仅用“吃坏肚子”来搪塞,要考虑是否有“邪毒内结”的情况,及时辨证调养或进一步检查。

如何通过腹诊判断“藏病”信号?

中医讲“察色按脉听腹音”,腹诊是判断病位的重要方法。

按之柔软,多属脾胃健康;

按之有块,块可移动,多为气滞;

块坚而不移,疼痛固定,需警惕瘀毒结聚;

腹部温凉,多属阳虚体质;

腹部热感,多为湿热或内火。

调气养脾、软坚散结

如果已经出现腹部上述异常表现,中医讲究“未病先防,已病防变”,调养思路上可参考以下几方面:

1. 饮食调理为先

少食寒凉生冷,忌暴饮暴食;

可多食山药、南瓜、白术、扁豆等健脾化湿之品;

若气滞明显,可加入陈皮、佛手、玫瑰花茶理气解郁。

2. 艾灸温阳理中

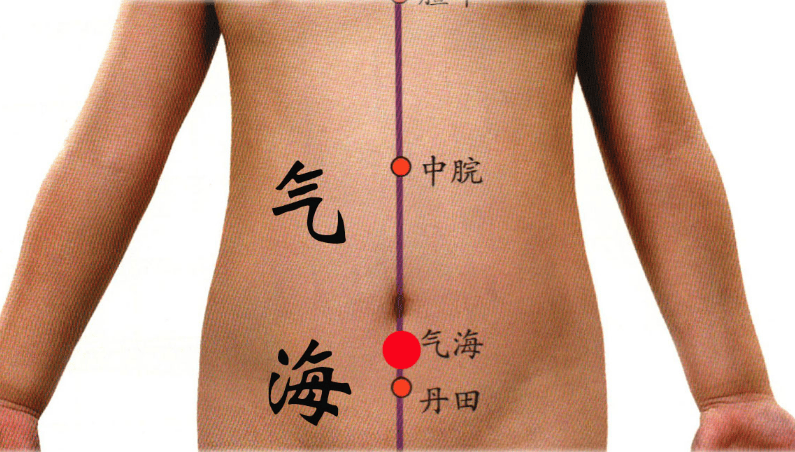

老刘推荐三大调腹要穴:

中脘穴:调和胃气、理气止痛;

气海穴:温阳益气、增强腹部正气;

足三里:健脾和胃,助运消化

每穴艾灸10分钟,连续调理一周,有助于改善腹部胀痛、消化不良等问题。

3. 情志调和

肝主疏泄,情绪不畅最易影响腹气运行。中老年人养肝调气,少怒多笑,是保持脏腑协调的重要一环。

腹部是五脏六腑的“信息集散地”,很多深层问题,常常会先在腹部露出蛛丝马迹。“2胀1痛1变色”,都是身体在悄悄提醒我们。