清朝的皇室成员分为三类,分别是黄带子宗室、红带子觉罗以及紫带子的特殊成员。这一划分反映了亲戚之间的亲疏远近。黄带子代表着近亲,而红带子则代表远亲,至于紫带子,是属于特殊身份的皇室成员,稍后会具体讲解。那么,清朝皇帝在处理这些亲戚的待遇上又有什么不同呢?

其实,差别是相当显著的。毕竟就像我们普通人对待亲叔叔和表叔的态度也有不同,更不用说皇帝了。接下来,我们就来探讨一下清朝皇室近亲(黄带子)和远亲(红带子)的待遇差异。

在皇室管理制度上,清朝与其他朝代有着明显的区别,最为显著的就是黄带子、红带子、紫带子的身份区分。

当清太宗皇太极继位后,他推行了包括文化和制度在内的广泛汉化改革。他效仿明朝的皇室姓氏制度,确定了“爱新觉罗”作为清朝皇室的姓氏,同时,他还特别划分了近亲和远亲的身份。以他的祖父塔克世为分界点,塔克世的后代被视为皇室近亲,称为“宗室”,而塔克世的平辈和长辈的后代则被称为远亲,称为“觉罗”。

在满洲语中,“觉罗”本意为“远方”,后来引申为远房亲戚的意思。因此,皇太极用“觉罗”来称呼这些远亲。实际上,“爱新觉罗”这一姓氏也表明它其实来源于满洲爱新部的远支。在塔克世被明朝封为左卫指挥之前,爱新觉罗家族一直是满洲爱新部的边缘家族。

接下来是黄带子、红带子和紫带子的具体区别。皇太极规定宗室可以佩戴金黄色的腰带,这是皇帝专属的标志,象征着高贵的身份,因此这些人被称为黄带子。而远亲觉罗则可以佩戴朱红色的腰带,以此彰显身份的差异,所以他们被称为红带子。

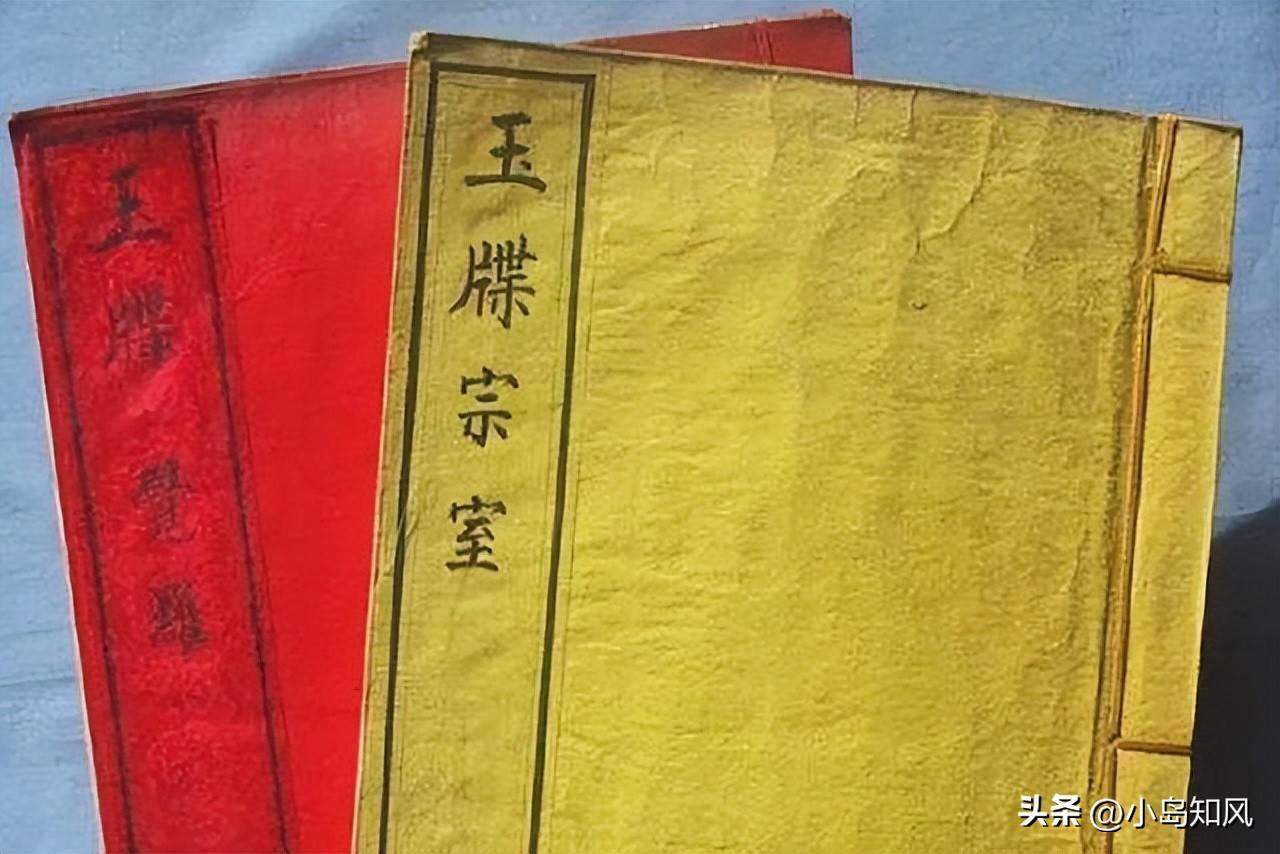

清朝皇室的家谱《玉牒》也明确区分了远亲和近亲,按照不同身份分为《玉牒·觉罗》和《玉牒·宗室》,两本册子的封面分别用红色和黄色区分,便于区分远亲和近亲。

至于紫带子,它代表了清朝皇室中的特殊成员。这类人通常是因为犯了法而被剥夺了皇室身份。实际上,在清朝初期,如果皇室成员失去了身份,他们就和普通旗人一样,甚至他们的子孙后代也不再被记录在《玉牒》之中。然而,到了康熙时期,皇帝规定皇族同姓不得通婚,因此被剥除身份的皇族成员仍保持爱新觉罗的血统。为了避免同姓本家通婚,康熙特别让这些被剥除身份的皇室成员佩戴紫带子。

被剥除身份的皇族成员佩戴紫带子也有严格规定。通常,宗室成员若犯了事并非特别严重,会从黄带子降级为红带子。而如果犯了特别严重的罪行,像威胁到皇权,便会直接被剥夺身份,黄带子会直接转为紫带子。红带子若犯事,也会直接被降为紫带子。

不论是黄带子、红带子还是紫带子,这些身份都是普通人无法佩戴的,因为它们是皇家身份的象征。若一般人佩戴了这些腰带,就等于是犯了僭越之罪。

然而,清朝也允许某些外姓家族佩戴紫带子,其中最著名的就是满洲的觉尔察·达海家族。达海对满洲的文字和风俗做出了极大的贡献,皇太极甚至赐给他“巴克什”的称号,意思是“圣人”。因此,达海在满洲人心中享有极高的地位,类似于汉人的孔子。基于这一点,康熙特许达海家族佩戴紫带子,且该家族女性成员无需参加宫廷选秀。

显然,不同的身份代表着不同的待遇。清朝的黄带子和红带子的待遇差距非常大。首先在封爵待遇上,清朝的封爵分为宗室爵位、外臣爵位和蒙古爵位。宗室爵位是专门授予黄带子宗室的,而红带子觉罗则无法获得这些爵位,也得不到蒙古爵位。如果红带子觉罗想获得封爵,就需要像外姓大臣一样通过功勋去争取。

清朝的宗室爵位包括亲王、郡王、贝勒、贝子等共十二等,这些封号只会授予黄带子宗室,而红带子觉罗则无法获得这些封号。而外姓大臣的封爵通常为公、侯、伯、子、男等,也有可能获得较高的爵位,但红带子觉罗家族很少有人能够获得伯爵以上的爵位。

清朝的宗室成员获得封爵通常有四种方式:袭封、恩封、考封和功封。袭封是指儿子继承父亲的爵位,不过这个继承过程中爵位通常会逐渐降级。恩封是指皇帝特别喜爱某位宗室成员,直接给与爵位;考封是通过皇族科举考试来获得封爵,主要面向非嫡长子;功封则是通过立下战功获得封爵。

与此相比,红带子觉罗家族的封爵道路则更为艰难。他们必须通过自己的努力,立下战功才能获得爵位。以爱新觉罗·拜山家族为例,他们通过在战场上的拼搏获得了封爵,最终成为三等伯爵。虽然他们的待遇相较其他觉罗家族较为优越,但与黄带子宗室相比,仍有很大差距。

再看封爵之后的收入待遇,黄带子宗室如果获得亲王爵位,每年可获得1万两银子和1万斛米,并且可以向宗人府申请使儿子成为亲王世子,每年世子也有6000两银子和6000斛米。而红带子觉罗最高也仅能获得一等公爵位,每年仅有700两银子,相较之下,收入差距十分显著。

这一差距也导致许多红带子觉罗在清朝中期过得艰难,甚至生活困窘,远不如黄带子宗室富裕。特别是在清朝初期,黄带子宗室和红带子觉罗若没有官职或封爵,其生活条件几乎与普通百姓无异,唯一的区别是身份地位更高。而且,皇室成员不受普通官府法律约束,若触犯法律,则由宗人府进行审判。

为了防止宗室和觉罗成员过度贫困,乾隆皇帝在位时制定了“养赡银”政策,按照红黄带子进行区分,以此保障他们的基本生活。

然而,随着清朝的衰落,尤其是在鸦片战争后,这些福利逐渐减少,很多皇室成员的生活变得非常艰难,甚至到了晚清时期,他们常常陷入贫困,过着困苦的日子。

因此,虽然黄带子和红带子都是清朝的皇室成员,但二者的待遇差距却十分显著,这也表明了皇帝在处理亲戚关系时的分寸,体现了“亲疏有别”的原则。